공유하기

18세기 기록으로 복원한 거북선의 모습은?…‘날렵한 지붕’

- 뉴스1

-

입력 2023년 3월 19일 13시 45분

글자크기 설정

채연석 전 한국항공우주연구원장이 이달 16일 서울 과학기술회관에서 기자 간담회를 열어 직접 복원한 거북선을 공개했다.

거북선은 보통 넓고 둥근 지붕으로 덮인 모양으로 그려진다. 이번에 채연석 전 한국항공우주연구원장이 복원한 거북선은 날렵한 형태다.

채연석 전 원장은 세종 때의 ‘신기전’을 복원, 발사하는 데 성공한 인물이다.

해당 상소문에는 “근래 들으니 각 수영(水營)에 있는 거북선은 이름이 거북선이지 호랑이를 그리려다가 이루어지지 않은 것처럼 다른 배와 다름이 없고, 사용하기가 다른 배보다 오히려 불편하다고 합니다”라며 “이후로는 배(거북선)를 개조하거나 새로 건조할 때에는 한결같이 ‘전서’에 나오는 도식대로 하되 척촌(尺寸)의 규도(規度)를 일일이 대조하여 전처럼 실속이 없다는 탄식이 없게 하고, 이렇게 한 뒤에도 혹 제도를 어긴 것이 드러나면 해당 간부를 문책하도록 해야겠습니다”라고 적혀있다.

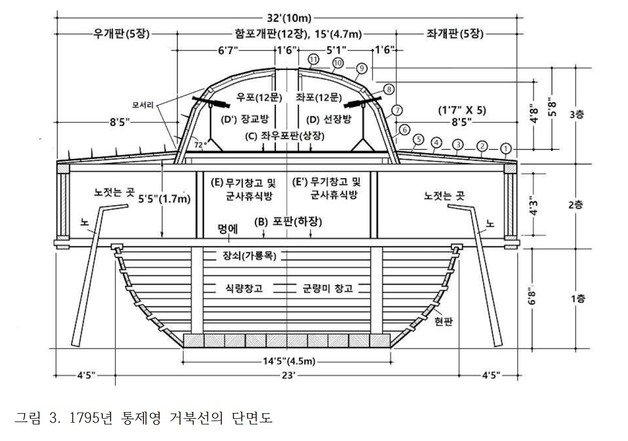

귀선도설에는 ‘통제영’과 ‘전라좌수영’ 두 종류의 거북선이 실려 있다. 이번에 채 원장이 복원한 것은 통제영 거북선이다.

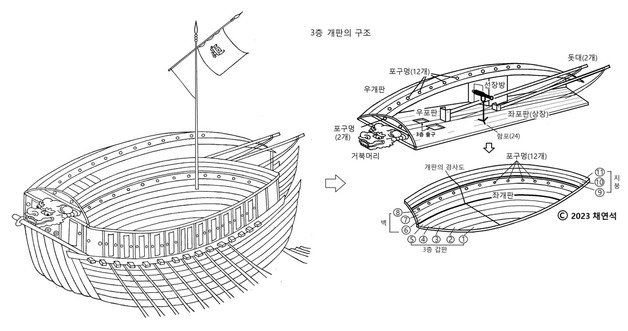

이번 거북선에서 가장 눈에 띄는 부분은 거북선의 개판(지붕)이다. 전체를 둥글게 씌운 형태가 아니고 3층 갑판의 중앙 부분에만 판자를 세우고 지붕을 올린 ‘다락방’ 같은 모습이다.

거북선 상부가 무거워질수록 거북선 전체의 무게중심이 위로 이동해 안정성이 떨어진다. 그렇기 때문에 기존에 아닌 지붕 형태가 아니라 다락방 같은 모습에 가까울 것이라는 추정이다.

이어 채 전 원장은 “‘임진장초’에는 ”임진왜란 전투 중 우리 전선끼리 부닥치면서 방패가 흩어지고 떨어져서 수군이 적의 탄환을 피하려고 상장한 쪽으로 몰리며 우리 전선이 뒤집혔다“는 기록이 있다”며 “이와 같이 수군들이 갑판의 한쪽으로 몰려 거북선이 침몰하는 것을 피하고 안정성을 높이기 위해 개판은 3층의 중앙 가운데 부분에만 설치하였다”라고 설명했다.

또 그는 중앙박물관 소장 고문서인 ‘통제영 해유문서’에 근거해 거북선 3층에 함포를 배치했다.

채연석 전 원장은 “거북선 연구가 과학적으로 해야 한다고 생각한다. 현재 실제로 노를 저으면 움직일 수 있게 복원된 것이 없다. 물에 뜨는 정도다”라며 “실제로 만들어서 노를 저어서 움직이며 포를 쏘아도 문제가 없는 수준으로 해야 한다. 우선 설계도로 어떤 형태인지 확인하고 이를 바탕으로 임진왜란기 사용했던 거북선 연구를 할 것”이라고 강조했다.

(서울=뉴스1)

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

3

“밀약 여부 밝혀야”…與의원에 보낸 국무위원 ‘합당 메시지’ 포착

-

4

K방산 또 해냈다…한화, 노르웨이에 ‘천무’ 1조원 규모 수출

-

5

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

6

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

7

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

8

트럼프 “다른 나라는 현금인출기…펜 휘두르면 수십억불 더 들어와”

-

9

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

10

“참으려 해도 뿡” 갱년기 방귀, 냄새까지 독해졌다면?

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

9

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

10

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

3

“밀약 여부 밝혀야”…與의원에 보낸 국무위원 ‘합당 메시지’ 포착

-

4

K방산 또 해냈다…한화, 노르웨이에 ‘천무’ 1조원 규모 수출

-

5

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

6

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

7

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

8

트럼프 “다른 나라는 현금인출기…펜 휘두르면 수십억불 더 들어와”

-

9

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

10

“참으려 해도 뿡” 갱년기 방귀, 냄새까지 독해졌다면?

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

9

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

10

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0