공유하기

‘느림보 구급체계’… 신고하고 29분뒤 구급차 도착

-

입력 2004년 8월 22일 18시 33분

글자크기 설정

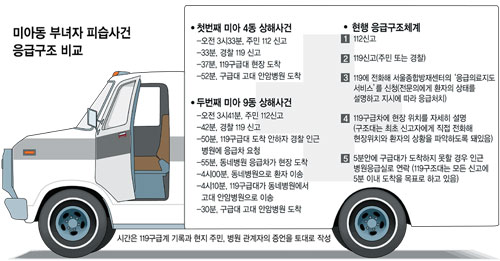

▽하마터면 숨졌을 수도=이날 오전 미아동에서 길 가던 여성 2명이 800m 간격을 두고 잇따라 괴한의 흉기에 찔리는 사건이 발생했다.

주민들이 이들을 발견해 112에 신고한 시간은 불과 10분 차이. 그러나 두 번째 피해자는 무려 40여분이나 늦게 병원에 도착한 것으로 드러났다.

첫 번째 피해자 채모씨(20)의 경우 주민신고 4분 후에 응급차가 도착해 20분 만에 인근 고려대 안암병원에 후송돼 응급처치를 받을 수 있었다.

그러나 두 번째 피해자 원모양(18)은 주민신고 14분 후에도 응급차가 도착하지 않아 119신고를 접수하는 소방방재청 산하 서울종합방재센터(이하 방재센터)에 주민신고가 10여회나 접수될 정도로 주민과 경찰의 애간장을 태웠다.

경찰은 119차량이 오지 않자 동네병원의 응급차를 불러 환자를 동네의 한 병원으로 옮겼다. 그러나 수술시설이 여의치 않자 뒤늦게 도착한 119구급차에 다시 실어 고려대 안암병원으로 옮겼다. 신고된 지 50분 만에 응급실로 옮겨진 것.

이 때문에 원양은 하루가 넘게 사경을 헤매다 가까스로 20일 오후 의식을 되찾았다. 고려대 안암병원 담당의사는 “환자의 출혈이 너무 심해 위급한 상황을 맞을 뻔했다”고 말했다.

사건 당시 현장의 주민들은 “뭘 어떡해야 할지 몰라 이불을 덮어주거나 상처가 난 팔을 수건으로 묶어주는 정도밖에 할 수 없었다”고 말했다.

▽언제든 발생할 수 있다=이처럼 환자수송이 늦었던 것은 사건이 발생한 미아1∼9동을 전담하는 구급차가 1대뿐이기 때문이라고 경찰과 119구급대는 밝혔다. 방재센터 관계자는 “1대뿐인 구급차량이 첫 번째 피해자를 태우기 위해 출동한 상태였다”고 설명했다.

이에 대해 국립의료원 중앙응급의료센터 손숙자 소장은 “119 구급차량을 무한정 늘릴 수는 없다”면서도 “하지만 행정기관과 동네병원을 유기적으로 연결하는 응급구조시스템을 제대로 구축하면 이런 동시발생 상황에 대처할 수 있다”고 지적했다.

특히 이번 사건에서 1996년에 도입된 119신고자의 위치와 가장 가까운 소방서를 서로 표시해 주는 ‘동태감시시스템’과 2000년부터 실시중인 ‘응급의료지도 서비스’가 실효성이 없는 것으로 드러났다.

동태감시시스템의 경우 현장에 출동하는 구급차에서 신고자의 위치를 볼 수 있는 시스템이 없기 때문에 길을 잃고 우왕좌왕하기 일쑤라는 것.

또 구급차가 도착하기 전에 전문의가 신고자를 상대로 전화 등으로 응급의료를 지도하는 서비스 역시 인력부족 등 때문에 사실상 유명무실했다. 이런 서비스가 있다는 사실을 아는 주민이나 경찰도 없었던 것.

방재센터 관계자는 “응급의료지도 서비스가 도입된 지 4년째지만 예산이 턱없이 부족해 전문의가 아예 없었던 해도 있었고 현재도 단 두 명의 전문의가 있어 현실 적용엔 한계가 있다”고 인정했다.

8월 서울시내 하루 평균 구급환자 발생건수는 393건으로 이 중 20건만이 응급의료지도 서비스를 받았을 뿐이다.

김재영기자 jaykim@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

4

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

5

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

6

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

7

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

8

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

9

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

10

‘정청래-조국 밀약설’ 술렁이는 與…반청측 ‘타격 소재’ 찾았나

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

4

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

5

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

6

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

7

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

8

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

9

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

10

‘정청래-조국 밀약설’ 술렁이는 與…반청측 ‘타격 소재’ 찾았나

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0