공유하기

[마음 놓고 먹고 싶다]<下>정부만 믿을 순 없다

-

입력 2005년 10월 29일 03시 06분

글자크기 설정

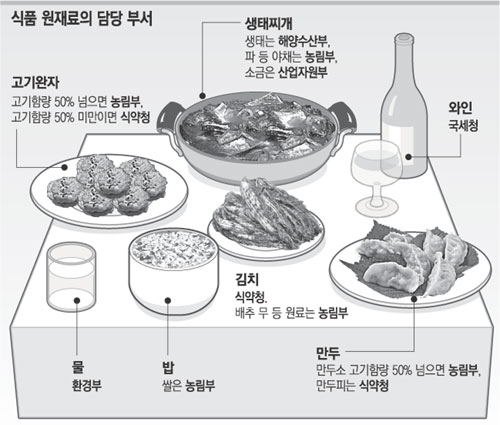

생태는 해양수산부, 찌개에 들어가는 야채는 농림부, 양념 조미료는 식품의약품안전청, 조미료 중 소금은 산업자원부, 물은 환경부….

한국 식품 안전관리의 가장 큰 문제는 이처럼 식품별로 담당 부처가 나눠져 있다는 점이다.

현재 식품 관리를 맡고 있는 정부 부처는 7개에 이른다. 농축산물과 그 가공식품은 농림부, 수산물은 해양부, 물은 환경부, 술은 국세청, 소금은 산자부, 학교 급식은 교육인적자원부, 그리고 식약청이 나머지를 모두 맡는다.

게다가 식품 위생 지도단속 업무는 대부분 지방자치단체로 이관됐다. 1998년 시작된 규제완화 정책 때문에 식품위생관리인 제도가 폐지되는 등 식품분야 규제 192건 중 100건이 없어진 것도 식품 안전 기반을 약화시켰다.

도대체 담당 부처가 어디인지 헷갈리는 품목도 있다. 햄 같은 축산물가공품은 고기 함량이 50%가 넘으면 농림부, 그 이하면 식약청이 관리를 맡는다. 생후 6개월 이내 영아용 분유는 농림부 소관이지만 성장기용 조제분유는 식약청 소관이다.

이 때문에 지난해 불량 만두 사건이 불거졌을 때부터 정부는 식품관리체계 일원화를 추진해 왔다. 총리실 국무조정실에 태스크포스를 설치해 1년 넘도록 협의 중이지만 아직도 결론을 내지 못하고 있다.

이유는 영역을 빼앗기지 않으려는 부처 간 다툼과 동상이몽이 심하기 때문. 생산부터 소비 단계까지 안전관리를 일원화하자는 ‘Farm to table’도 농림부는 ‘재배부터 소비까지’로 해석하는 반면 식약청은 ‘출하부터 소비까지’로 해석하고 있다.

보건사회연구원의 정기혜(鄭基惠) 식품영양연구팀장은 “식품 안전 관리를 공급자 중심이 아니라 수요자의 입장에서 봐야 한다”며 “식품 관련 업무 중 적어도 안전관리, 수입검사 업무만은 시급히 일원화할 필요가 있다”고 지적했다.

|

김희경 기자 susanna@donga.com

▼‘건강한 밥상’ 아줌마들이 뭉쳤다▼

|

《“시중에 유통되는 식품을 믿을 수가 있어야죠. 그래서 믿을 만한 생산자의 제품만 사다 먹습니다.” 27일 서울 마포아동복지관에서 마포두레 생활협동조합의 친환경 쌀과자를 집어든 회원 장지원(35·서울 마포구 망원동) 씨는 이렇게 말했다. 마포두레 생협은 소비자들이 조합을 구성한 뒤 생산자와 직접 계약해 농축수산물과 가공식품을 공급받고 있다. 식품 안전에 대한 관심이 커지면서 이처럼 믿을 만한 생산자를 직접 찾아나서는 소비자들이 늘고 있다. 2001년 시작 당시 100명이었던 마포두레 생협 회원은 현재 1100명으로 늘었다. 국내에서 가장 큰 생협 조직인 한살림은 회원 수가 11만 명에 육박한다.》

○가만히 있으면 ‘좋은 떡’ 못 먹는다

미국 소비자연맹(CU)에는 식품을 포함한 각종 제품 정보를 제공하는 ‘컨슈머 리포트’를 정기적으로 보는 회원이 500만 명이나 된다. 이들은 매월 약 5달러(약 5000원)를 기꺼이 지불한다.

일본에는 정부의 지원을 전혀 받지 않고 식품의 잔류 농약, 항생제, 중금속 등을 전문적으로 분석하는 ‘일본자손(子孫)기금’이라는 소비자단체가 있다. 1년 예산 7000만 엔(약 7억 원)은 순수하게 소비자들의 주머니에서 나온다.

미국과 일본에서는 유기농 인증도 정부 기관이 아닌 민간단체가 한다. 국제유기농산물인증협회(OCIA) 등 90여 개 민간단체가 미국 농무부의 유기농 인증(USDA)을 책임지고 있다.

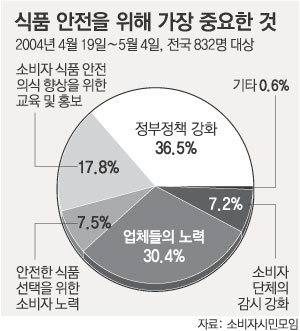

여기에 비하면 국내 소비자들은 식품 안전과 관련한 정보에는 관심이 높지만 정보를 얻기 위해 돈을 내는 데는 인색한 편이다.

녹색소비자연대 조윤미(曺允媚) 차장은 “식품 안전 규제를 강화하는 것은 정부의 역할이지만 정부가 모든 것을 해결해 줄 것으로 기대해선 안 된다”며 “소비자 스스로 더 많은 비용을 지불할 생각으로 적극적으로 나서야 한다”고 말했다.

|

○생산자 제 역할 다해야

식품 안전에는 생산자의 역할이 결정적이다. 세계적으로도 식품 안전에 대한 접근 방식이 최종제품 관리에서 생산단계 관리로 비중이 옮겨가고 있다.

일본이나 미국의 식품업체들은 원료를 수입할 때 현지에 직접 가서 위생 상태를 꼼꼼히 점검한 뒤 계약을 한다.

식품 사고가 발생했을 때도 생산자의 역할은 중요하다.

국내 식품업계 리콜 실적은 2005년 상반기 22건. 이 중 자발적 리콜이 17건으로 돼 있지만 속내는 다르다.

식품의약품안전청 최석영(崔錫永) 식품관리과장은 “식품 분야는 영세업체가 많아 적발된 뒤 권고를 받고서야 리콜을 하는 것이 대부분”이라며 “순수한 의미의 자발적 리콜과는 거리가 멀다”고 말했다.

식품위해요소중점관리기준(HACCP) 시스템을 도입한 업체가 적은 것도 문제다. HACCP란 식품이 제조, 가공, 보존, 유통 단계를 거쳐 최종 소비될 때까지 발생할 수 있는 핵심 위험 요인을 관리하는 기준이다.

도입 10년이 됐지만 의무가 아닌 권고사항이어서 도입률이 1%대에 머물고 있다. 축산물 가공업체를 제외한 국내 1만5000여 개 식품업체 중 153곳만 도입하고 있다.

○성분 표시를 꼼꼼히 따지는 습관을

전문가들은 식품의 원산지 표시나 성분 표시를 제대로 살피는 것이 안전한 식품을 먹는 첫걸음이라고 강조한다.

특히 2006년 9월부터는 대부분의 가공식품이 전체 성분을 표시해야 하기 때문에 소비자의 역할이 더욱 중요하다.

한국소비자연맹 이향기(李香基) 부회장은 “생산지부터 식탁까지 식품의 안전성을 지키려면 소비자와 생산자, 국가가 공동 책임을 져야 한다는 인식이 중요하다”고 말했다.

허진석 기자 jameshuh@donga.com

김희경 기자 susanna@donga.com

日 교과서 왜곡 : 일본 내 반응 : 정부 >

-

오늘의 운세

구독

-

테크챗

구독

-

오늘과 내일

구독

트렌드뉴스

-

1

“정원오, 쓰레기 처리업체 후원 받고 357억 수의계약”

-

2

오늘 6시 이준석·전한길 토론…全측 “5시간 전에 경찰 출석해야”

-

3

국힘서 멀어진 PK…민주 42% 국힘 25%, 지지율 격차 역대 최대

-

4

안철수 “정원오, 고향 여수에 성동구 휴양시설 지어”…鄭측 “주민투표로 결정”

-

5

태안 펜션 욕조서 남녀 2명 숨진채 발견…“밀폐 공간에 불판”

-

6

‘노인 냄새’ 씻으면 없어질까?…“목욕보다 식단이 더 중요”[노화설계]

-

7

‘허위 여조 공표 혐의’ 장예찬 파기환송심…징역 1년6월 구형

-

8

국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위

-

9

“비행기서 발작한 동생” 안아 든 시민…이륙 지연에도 ‘한마음’ [e글e글]

-

10

한동훈 “백의종군 하라? 그분들, 尹이 보수 망칠때 뭐했나”

-

1

‘똘똘한 한채’ 겨냥한 李…“투기용 1주택자, 매각이 낫게 만들것”

-

2

국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위

-

3

尹 계엄 직후보다 낮은 국힘 지지율… 중도층서 9%로 역대 최저

-

4

한동훈 “백의종군 하라? 그분들, 尹이 보수 망칠때 뭐했나”

-

5

국힘서 멀어진 PK…민주 42% 국힘 25%, 지지율 격차 역대 최대

-

6

李 “北, 南에 매우 적대적 언사…오랜 감정 일순간에 없앨순 없어”

-

7

‘17% 쇼크’ 국힘, TK도 등돌려 與와 동률…“바닥 뚫고 지하로 간 느낌”

-

8

“정원오, 쓰레기 처리업체 후원 받고 357억 수의계약”

-

9

[사설]계엄 때보다 낮은 지지율 17%… 국힘의 존재 이유를 묻는 민심

-

10

오늘 6시 이준석·전한길 토론…全측 “5시간 전에 경찰 출석해야”

트렌드뉴스

-

1

“정원오, 쓰레기 처리업체 후원 받고 357억 수의계약”

-

2

오늘 6시 이준석·전한길 토론…全측 “5시간 전에 경찰 출석해야”

-

3

국힘서 멀어진 PK…민주 42% 국힘 25%, 지지율 격차 역대 최대

-

4

안철수 “정원오, 고향 여수에 성동구 휴양시설 지어”…鄭측 “주민투표로 결정”

-

5

태안 펜션 욕조서 남녀 2명 숨진채 발견…“밀폐 공간에 불판”

-

6

‘노인 냄새’ 씻으면 없어질까?…“목욕보다 식단이 더 중요”[노화설계]

-

7

‘허위 여조 공표 혐의’ 장예찬 파기환송심…징역 1년6월 구형

-

8

국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위

-

9

“비행기서 발작한 동생” 안아 든 시민…이륙 지연에도 ‘한마음’ [e글e글]

-

10

한동훈 “백의종군 하라? 그분들, 尹이 보수 망칠때 뭐했나”

-

1

‘똘똘한 한채’ 겨냥한 李…“투기용 1주택자, 매각이 낫게 만들것”

-

2

국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위

-

3

尹 계엄 직후보다 낮은 국힘 지지율… 중도층서 9%로 역대 최저

-

4

한동훈 “백의종군 하라? 그분들, 尹이 보수 망칠때 뭐했나”

-

5

국힘서 멀어진 PK…민주 42% 국힘 25%, 지지율 격차 역대 최대

-

6

李 “北, 南에 매우 적대적 언사…오랜 감정 일순간에 없앨순 없어”

-

7

‘17% 쇼크’ 국힘, TK도 등돌려 與와 동률…“바닥 뚫고 지하로 간 느낌”

-

8

“정원오, 쓰레기 처리업체 후원 받고 357억 수의계약”

-

9

[사설]계엄 때보다 낮은 지지율 17%… 국힘의 존재 이유를 묻는 민심

-

10

오늘 6시 이준석·전한길 토론…全측 “5시간 전에 경찰 출석해야”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0