브루스 윌리스 앓는 전두측두엽치매, 한국인은 증상이 다르다고?

- 동아닷컴

공유하기

글자크기 설정

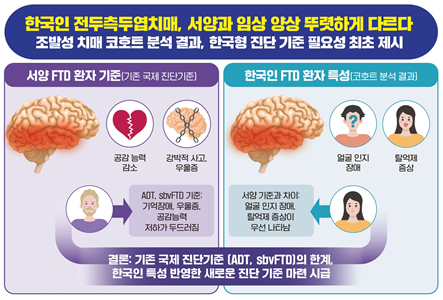

사람 얼굴을 잘 알아보지 못하면서 성격이 눈에 띄게 변하고, 사회적으로 부적절한 말과 행동이 갑자기 늘어났다면 치매의 초기 신호일 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 특히 한국인의 전두측두엽치매는 서양 환자와 증상이 뚜렷하게 달라, 기존 국제 진단 기준만으로는 놓칠 위험이 있으므로 한국인의 특성에 맞는 진단 기준을 마련해야 한다고 연구진은 지적했다.

질병관리청과 국립보건연구원은 국내 11개 병원에서 모집한 조발성 전두측두엽치매 환자 225명의 임상 정보와 뇌영상(MRI)을 분석한 결과, 한국인 환자의 증상이 서양 환자와 다르게 나타난다는 사실을 처음으로 확인했다고 16일 밝혔다. 연구 결과는 국제학술지 알츠하이머병과 치매(Alzheimer’s & Dementia)에 게재됐다.

기억력보다 ‘성격 변화’가 먼저

전두측두엽치매는 주로 50~65세의 비교적 젊은 나이에 발병하는 퇴행성 치매다. 일반적인 알츠하이머병과 달리 기억력 저하보다는 성격 변화, 감정 둔화, 언어 장애가 먼저 나타나는 것이 특징이다. 전체 치매 환자의 약 10%를 차지한다.

‘얼굴 못 알아봐도’ 치매 진단에서 빠질 수 있다?

연구진이 주목한 유형은 우측 측두엽변이 전두측두엽치매(rtvFTD)다. 이 유형은 얼굴 인식과 감정 처리를 담당하는 뇌 부위가 손상돼, 가족이나 지인의 얼굴을 알아보지 못하거나 감정 반응이 줄어드는 증상이 나타난다.

문제는 아직 이 유형에 대해 국제적으로 통일된 진단 기준이 없다는 점이다. 연구진은 서양에서 제안된 두 가지 진단 기준을 한국인 환자에게 적용해 봤다.

그 결과, 얼굴 인식 장애는 한국인과 서양인 환자 모두에게 공통적으로 나타났지만,

기억력 저하·우울증·공감 능력 감소·강박적 사고 등은 한국인 환자에게서는 상대적으로 덜 나타났다.

반면, 충동적인 말과 행동을 참지 못하는 ‘탈억제’ 증상은 한국인 환자에게서 상대적으로 더 자주 관찰됐다.

뇌영상은 같지만, 임상 증상은 달라

MRI 분석에서는 얼굴 인식과 관련된 우측 측두엽과 방추회(얼굴을 인식하는 뇌 부위)의 위축이 한국인 환자에서도 뚜렷하게 확인됐다. 즉, 뇌 손상 부위는 서양인과 비슷하지만 겉으로 드러나는 증상은 문화와 인구 특성에 따라 달랐던 것이다.

이로 인해, 얼굴을 잘 알아보지 못하지만 기억력 저하나 우울 증상이 뚜렷하지 않은 한국인 환자는 서양 기준에 따르면 해당 치매로 분류되지 않을 가능성도 있는 것으로 나타났다.

연구를 주도한 김은주 부산대병원 신경과 교수는 “한국인 환자의 임상 양상과 문화적 행동 특성을 고려하면, 기존 국제 기준만으로는 우측 측두엽변이 전두측두엽치매를 조기에 정확히 진단하기 어렵다”며 한국형 진단 기준 마련의 필요성을 강조했다.

국립보건연구원 고영호 뇌질환연구과장은 “얼굴을 잘 알아보지 못하거나 감정이 둔해지는 변화는 단순한 성격 문제가 아니라 치매의 초기 신호일 수 있다”며 “한국인의 특성을 반영한 진단 기준 개발을 위해 연구를 확대할 계획”이라고 밝혔다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

2

도경완, 120억 펜트하우스 내부 공개 “금고가 한국은행 수준”

-

3

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

4

자유를 노래하던 ‘파랑새’가 권력자의 ‘도끼’로…트위터의 변절

-

5

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

6

“불륜으로 성병 걸린 빌게이츠, 엡스타인에 SOS” 문건 공개

-

7

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

8

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

9

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

10

‘두쫀롤’이 뭐길래…새벽 오픈런에 ‘7200원→5만원’ 되팔기까지

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

3

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

4

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

5

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

6

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

7

韓 “입법전 투자 협의” 美 “빨리 시간표 달라”

-

8

지하철이 식당인가…컵라면, 도시락에 캔맥주까지

-

9

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

10

코스피 불장에도 실물경기 꽁꽁… ‘일자리 저수지’ 건설업 바닥

트렌드뉴스

-

1

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

2

도경완, 120억 펜트하우스 내부 공개 “금고가 한국은행 수준”

-

3

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

4

자유를 노래하던 ‘파랑새’가 권력자의 ‘도끼’로…트위터의 변절

-

5

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

6

“불륜으로 성병 걸린 빌게이츠, 엡스타인에 SOS” 문건 공개

-

7

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

8

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

9

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

10

‘두쫀롤’이 뭐길래…새벽 오픈런에 ‘7200원→5만원’ 되팔기까지

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

3

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

4

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

5

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

6

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

7

韓 “입법전 투자 협의” 美 “빨리 시간표 달라”

-

8

지하철이 식당인가…컵라면, 도시락에 캔맥주까지

-

9

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

10

코스피 불장에도 실물경기 꽁꽁… ‘일자리 저수지’ 건설업 바닥

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0