육아 인프라 확충보다 출산장려금 치중… 현금성 지원 1조 넘어

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

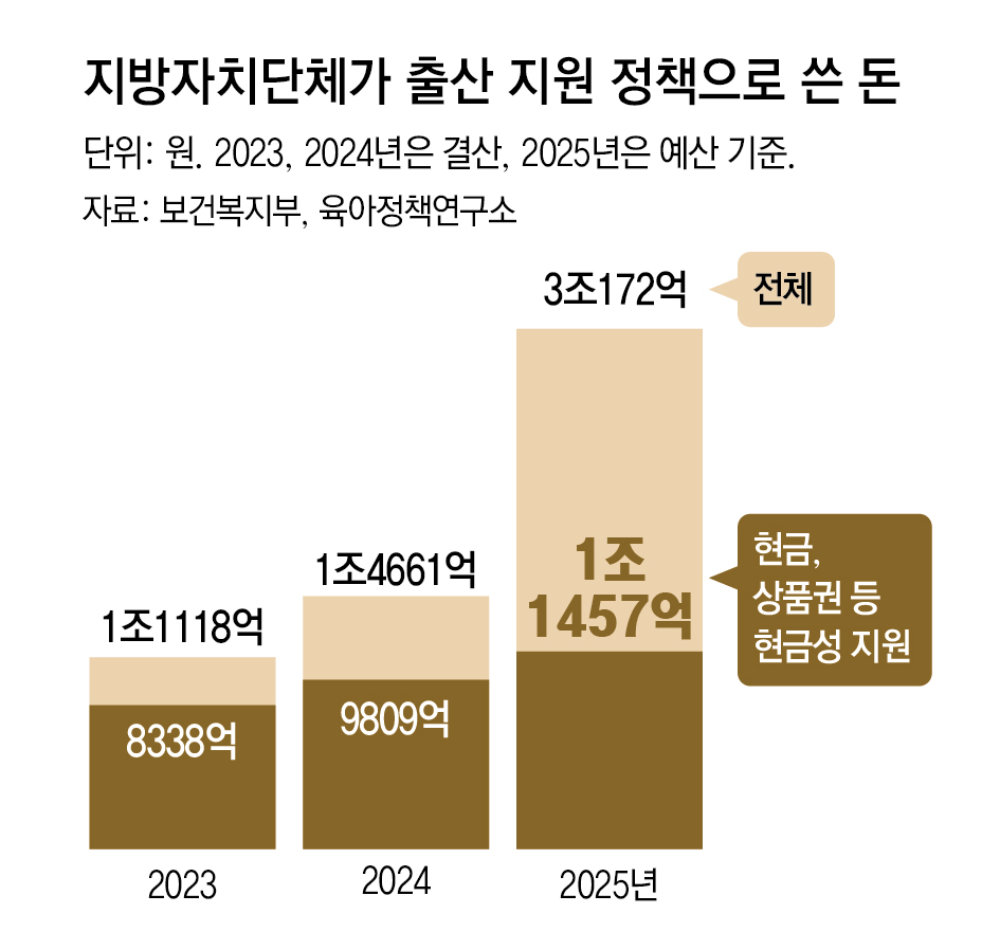

작년 지자체 출산지원 3조 돌파

서울 공공주택 빼면 대부분 현금성… 장려금 늘린 영양, 오히려 출산 감소

취업-주거-문화생활 지원 익산선… 가임기 30대 늘며 출생아 증가

인구소멸 고위험 지역인 충북 괴산군은 올해부터 첫째 아이를 낳으면 2000만 원, 둘째를 낳으면 3000만 원의 출산 장려금을 지급하기로 했다. 앞으로 괴산군에서 아이 셋을 낳으면 셋째 이상에게 지급되던 장려금 5000만 원을 더해 총 1억 원의 출산 장려금을 받을 수 있다. 괴산군은 이미 전국 최고 수준의 출산 장려금을 주고 있었지만, 지난해 출생아 수가 70여 명에 그치자 첫째와 둘째에 대한 장려금을 두세 배로 높이기로 한 것이다.

괴산군처럼 인구소멸 위기에 놓인 지방자치단체들이 출산 장려금 같은 지원책을 경쟁적으로 확대하면서 지난해 광역 및 기초 지자체가 저출산 극복을 위해 쓴 현금성 지원이 사상 처음으로 1조 원을 넘어섰다. 미약하게나마 살아난 출산율 증가세를 이어가려면 일회성 인센티브에서 탈피해 지역의 정주 여건을 개선하는 등 근본적인 변화가 필요하다는 지적이 나온다.

● 현금성 출산 지원 1조 원 돌파했지만 효과 제한적

하지만 이 같은 현금성 지원은 한계가 뚜렷하다는 분석이 적지 않다. 한국노동연구원이 2007∼2019년 지자체 230곳을 분석한 결과, 출산 장려금 10만 원이 증가할 때 가임 여성 1000명당 출생아 수는 0.048명 늘어나는 데 그쳤다.

경북 영양군은 첫째 자녀 360만 원부터 셋째 이상 최대 1200만 원까지 출산 장려금을 지급하고 있지만, 지난해 출생아 수는 25명으로 전년도(30명)보다 오히려 줄었다. 영양군에 거주하는 한 주민은 “지역에 젊은이가 먹고살 수 있는 일자리가 없는데, 한두 번 주는 지원금을 받으려고 정착해서 애를 낳겠느냐”며 “발상부터 잘못됐다”고 꼬집었다.

● “일회성 인센티브 넘어 정주 여건 개선해야”

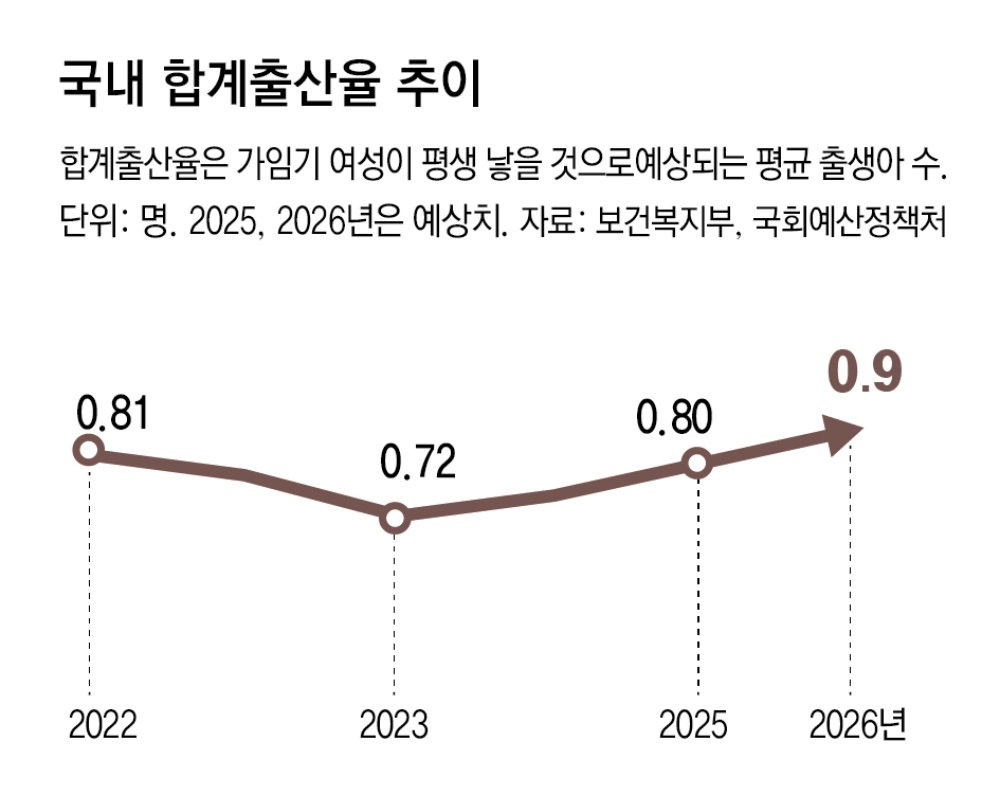

전문가들은 지역 일자리와 주거 안정, 돌봄 서비스 확충 등이 뒷받침되지 않으면 출산율 반등세가 2, 3년 내에 끝날 것으로 보고 있다. 출산률 반등에는 정부와 지자체의 결혼·출산 장려책이 일정 부분 도움이 됐겠지만, 2차 베이비붐 세대(1964∼1974년생)의 자녀인 2차 에코붐 세대(1991∼1996년생)가 아이를 낳는 30대 초중반에 진입한 영향이 더 크다는 분석이 나온다.

실제로 전북 익산시는 지난해 11월까지 1009명의 아이가 태어나 2년 만에 다시 연간 출생아 1000명 선을 돌파했다. 익산시는 이러한 반등을 가임기인 30대 인구 증가 덕분으로 보고 있다. 지난해 11월 말 기준 익산시의 30대 인구는 2만7082명으로 약 1년 만에 4.5% 늘었다. 익산시는 도시를 떠난 청년층을 불러들이기 위해 취업과 주거, 문화생활을 아우르는 전방위적 지원 정책을 추진하고 있다. 이철희 서울대 경제학과 교수는 “개인에게 현금 지원을 한다고 해서 지역사회 보육의 질이 개선되는 것은 아니다”라며 “현금 지원에서 벗어나 지역 인프라 투자를 중심으로 출산 지원 정책을 다변화할 필요가 있다”고 강조했다.

저출산 고령화 >

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

월 800만 원 버는 80대 부부 “집값만 비싼 친구들이 부러워해요”[은퇴 레시피]

-

2

홍준표, 한동훈·배현진 겨냥?…“신의 저버린 배신자, 재기한 역사 없다”

-

3

최준희 “저 시집갑니다…한사람 아내로 따뜻한 삶 살것”

-

4

넘어져도 일어난 ‘람보르길리’ 김길리…1000m 동메달 따냈다

-

5

요즘 ‘인증샷’은 바로 여기…2030 몰리는 ‘한국의 가마쿠라’[트렌디깅]

-

6

“콜라겐 다음은 이거”…미국 안티에이징 검색 1위의 정체

-

7

1억 그림-집사 게이트 ‘줄무죄’…사실상 7전 5패 김건희 특검

-

8

‘덴마크 수모’ 안 당한다…스웨덴, 유로화 도입 검토 나선 이유

-

9

“독자기술로 엔진 개발하는 한국, ‘공동개발’이 더 효율적일수도”

-

10

‘충주맨’ 김선태, 왕따설 직접 부인…“갈등 때문에 퇴사한것 아냐”

-

1

李, ‘주택 6채’ 장동혁 콕 집어 “다주택자 특혜 유지해야 합니까?”

-

2

홍준표, 한동훈·배현진 겨냥?…“신의 저버린 배신자, 재기한 역사 없다”

-

3

장동혁 “불효자는 웁니다”…李 저격에 시골집 사진 올리며 맞불

-

4

與 “6주택 장동혁 입장 밝혀라” 野 “李, 분당 복귀 여부 답하라”

-

5

BYD가 수입차 5위, 아우디도 제쳐…‘메이드 인 차이나’의 공습

-

6

1억 그림-집사 게이트 ‘줄무죄’…사실상 7전 5패 김건희 특검

-

7

“초등생에게 ‘도련님’, 남편 동생에게 ‘서방님’…며느리가 노비냐”

-

8

1000채 넘는 대단지 전세 매물 0건… 서울 아파트 전세난, 우려가 현실로

-

9

권성동의 옥중편지…“현금 1억 구경조차 못 했다”

-

10

尹부부, 추석 이어 ‘옥중 명절’… 설 당일 떡국 먹는다

트렌드뉴스

-

1

월 800만 원 버는 80대 부부 “집값만 비싼 친구들이 부러워해요”[은퇴 레시피]

-

2

홍준표, 한동훈·배현진 겨냥?…“신의 저버린 배신자, 재기한 역사 없다”

-

3

최준희 “저 시집갑니다…한사람 아내로 따뜻한 삶 살것”

-

4

넘어져도 일어난 ‘람보르길리’ 김길리…1000m 동메달 따냈다

-

5

요즘 ‘인증샷’은 바로 여기…2030 몰리는 ‘한국의 가마쿠라’[트렌디깅]

-

6

“콜라겐 다음은 이거”…미국 안티에이징 검색 1위의 정체

-

7

1억 그림-집사 게이트 ‘줄무죄’…사실상 7전 5패 김건희 특검

-

8

‘덴마크 수모’ 안 당한다…스웨덴, 유로화 도입 검토 나선 이유

-

9

“독자기술로 엔진 개발하는 한국, ‘공동개발’이 더 효율적일수도”

-

10

‘충주맨’ 김선태, 왕따설 직접 부인…“갈등 때문에 퇴사한것 아냐”

-

1

李, ‘주택 6채’ 장동혁 콕 집어 “다주택자 특혜 유지해야 합니까?”

-

2

홍준표, 한동훈·배현진 겨냥?…“신의 저버린 배신자, 재기한 역사 없다”

-

3

장동혁 “불효자는 웁니다”…李 저격에 시골집 사진 올리며 맞불

-

4

與 “6주택 장동혁 입장 밝혀라” 野 “李, 분당 복귀 여부 답하라”

-

5

BYD가 수입차 5위, 아우디도 제쳐…‘메이드 인 차이나’의 공습

-

6

1억 그림-집사 게이트 ‘줄무죄’…사실상 7전 5패 김건희 특검

-

7

“초등생에게 ‘도련님’, 남편 동생에게 ‘서방님’…며느리가 노비냐”

-

8

1000채 넘는 대단지 전세 매물 0건… 서울 아파트 전세난, 우려가 현실로

-

9

권성동의 옥중편지…“현금 1억 구경조차 못 했다”

-

10

尹부부, 추석 이어 ‘옥중 명절’… 설 당일 떡국 먹는다

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0