공유하기

‘신종 재난’으로 떠오른 빌딩풍…전문가가 말하는 원인과 대책은?

- 뉴스1

-

입력 2020년 9월 11일 16시 12분

글자크기 설정

최근 태풍 ‘마이삭’과 ‘하이선’으로 인한 부산 해운대 일대 고층빌딩의 유리파손 사고가 이어지면서 빌딩풍이 ‘신종재난’으로 떠오르고 있다.

이에 빌딩풍을 신종재난으로 규정하고 대비책을 강구해야 한다는 목소리가 나온다.

해운대 빌딩풍 대응기술개발 연구단장으로 활동하고 있는 권순철 부산대학교 사회환경시스템공학과 교수는 빌딩풍의 위험성과 제도적 차원의 대비책이 필요함을 강조했다.

벤투리 효과는 기압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 공기가 이동하며 2배 이상의 풍속, 급강하, 소용돌이 등을 일으키는 현상이다.

권 교수는 “엘시티는 특히 건물 사이의 간격이 좁아 기압이 낮다”며 “엘시티 인근 지역의 기압이 1013hpa 정도인데, 엘시티는 985~995hpa이기 때문에 바람이 몰릴 수밖에 없는 환경”이라고 설명했다.

바람이 엘시티 건물 사이로 쏠리게 되면서 이곳을 제외한 일대는 ‘무풍지대’가 된다는 것이다.

마린시티 일대의 유리빌딩도 엘시티와 사정이 비슷했다.

권 교수 연구진의 바람세기 측정 결과, 마이삭 상륙 전인 3일 오전 1시쯤 엘시티는 순간최대풍속이 47.6m/s, 마린시티 일대는 34m/s였다.

하이선 상륙 시점인 7일 오전 8시 엘시티는 성인 남성이 서 있지 못할 정도로 바람이 불어 측정이 불가한 상태였고, 마린시티 일대는 순간최대풍속 50m/s가 측정됐다.

권 교수는 마이삭과 하이선의 강도가 비슷했음에도 하이선 때 피해가 적었던 것에 대해 “주민들이 이번에는 유리에 합판을 대는 등 대비를 잘했다”며 “마이삭 때 취약했던 부분이 다 훼손됐기 때문에 상대적으로 하이선 때는 적었던 것”이라고 설명했다.

권 교수의 설명이 따르면 풍속이 20m/s일 때는 성인 남성이 몸을 앞으로 기울여 중심을 잡을 수 있지만, 30m/s일 때는 필사적으로 중심을 잡아야 하고, 35m/s가 넘어가면 바람에 넘어지거나 날아간다.

이번 태풍 때 엘시티와 마린시티 일대에서 35m/s 이상의 풍속이 측정된 것을 고려하면 바람세기가 얼마나 강했는지 알 수 있다.

또 달맞이 고개에 위치한 아파트들의 유리파손 사고에 대해 권 교수는 “바닥에 있던 돌멩이, 자갈, 모래 등 비산물이 빌딩풍과 함께 솟아오르면서 아래층부터 위층까지 순차적으로 유리창이 깨진 것”이라고 밝혔다.

보통 빌딩풍은 건물 중앙부에 그 충격이 가해지는데, 이 경우는 고개를 넘어온 바람이 바닥에 부딪히면서 비산물과 함께 솟아올라 아래층부터 유리가 깨지기 시작했다는 것이다.

권 교수는 “온전히 바람의 충격만 가해지는 경우보다 비산물이 섞여 있는 경우 유리창이 견딜 수 있는 강도가 더 약해진다”며 “마린시티 일대 유리빌딩의 경우 풍속 100m/s를 견딜 수 있도록 설계가 됐는데, 이번 태풍에 유리가 깨진 것은 바람에 섞여 날아온 모래 등의 영향일 것으로 추측하고 있다”고 말했다.

해외에서는 이미 빌딩풍의 위험성을 지각하고 건물 설계에서부터 이를 반영하고 있다.

해운대구가 한국재정분석연구원 용역을 통해 2019년 6월12일부터 2020년 2월28일까지 조사한 결과에 해외사례가 잘 드러나 있다.

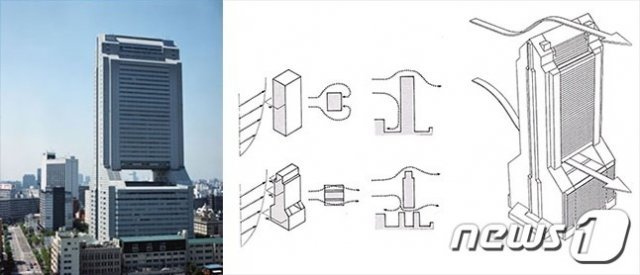

일본 도쿄의 NEC 슈퍼타워빌딩은 건물 중간에 3층 높이의 전 층을 ‘풍혈’로 두고, 빌딩풍을 유도해 지상에 도달하는 강한 하강류를 방지하고 있다.

영국 런던의 스트라다 빌딩은 건물 상부에 3개의 풍혈과 대형 터빈을 설치해 빌딩풍을 줄이고 건물 전체 에너지 소비량의 8%를 충당하고 있다.

국내에서도 설계에서부터 빌딩풍의 영향력을 반영해야 한다는 목소리도 제기되고 있지만 이를 강제할 법적 조항이나 관련 제도가 없는 실정이다.

권 교수는 “우리나라에서도 건축과정에서 풍하중 검사를 하지만, 이 검사는 바람에 의해 건물이 넘어가지 않는 정도를 측정할 뿐”이라며 “법이 규정하고 있지 않기 때문에 굳이 엄청난 설계비용이 드는 풍혈과 터빈을 만든 사람이 없었던 것”이라고 설명했다.

그는 “풍하중 검사만 할 것이 아니라 ‘빌딩풍 환경영향평가’를 도입해 빌딩풍이 주변 지역에 미치는 영향을 사전에 검토해야 한다”며 “건물 위치, 방향, 형태 등과 함께 그 일대 주민에게 미치는 영향까지 복합적으로 고려해야 한다”고 밝혔다.

한편 하태경 국민의힘 국회의원(해운대 갑)도 빌딩풍을 신종재난으로 규정하고, ‘빌딩풍 환경영향평가법’ 입법화에 나섰다.

(부산=뉴스1)

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

“어깨 아프면 약-주사 찾기보다 스트레칭부터”[베스트 닥터의 베스트 건강법]

-

4

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

5

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

6

주식 혐오했던 김은유 변호사, 53세에미국 주식에서 2100% 수익률 달성한 사연

-

7

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

8

‘나홀로집에 케빈 엄마’ 캐서린 오하라 별세…향년 71세

-

9

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

10

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

3

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

6

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

7

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

8

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

9

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

10

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

“어깨 아프면 약-주사 찾기보다 스트레칭부터”[베스트 닥터의 베스트 건강법]

-

4

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

5

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

6

주식 혐오했던 김은유 변호사, 53세에미국 주식에서 2100% 수익률 달성한 사연

-

7

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

8

‘나홀로집에 케빈 엄마’ 캐서린 오하라 별세…향년 71세

-

9

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

10

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

3

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

6

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

7

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

8

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

9

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

10

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0