공유하기

[문화칼럼/정용기]감독도 비평가도 영화에 겸손해야

-

입력 2005년 10월 4일 03시 05분

글자크기 설정

조명감독의 고함에 높이 솟은 해를 흑지로 가리고 ‘진경’(김원희 분)이 ‘인재’(신현준 분)를 체포하며 미란다 원칙을 읽어 주는 마지막 장면을 찍기 시작했다. 함정에 빠진 인재의 복잡한 심정과 함께, 사랑하는 연인을 체포할 수밖에 없는 진경의 슬픔과 분노가 표현돼야 하는 장면. 꽤 큰 클로즈업이었기 때문에 얼굴의 위치와 각도가 조금만 빗나가도 다시 찍어야 했다.

얼마의 시간이 흘렀을까. 몇 번의 NG 끝에 마침내 우리는 원하는 장면을 얻어 냈다. 기나긴 사투를 막 끝내고 이제부터 짧지만 달콤한 휴식이 주어지려는 순간이었다. 서로 수고했다며 격려하고 있는 사이 갑자기 촬영부 조감독이 내게 달려왔다. 그리고는 아주 미안해하면서도 조심스럽게 “이 장면을 다시 한번 찍으면 안 되겠느냐”고 말했다. 초점이 잘 안 맞은 것 같다는 것이다. 이 때문에 촬영은 재개돼 주류창고 직원들의 출근시간과 거의 동시에 끝났다. 그러나 촬영이 끝난 뒤 나는 그 촬영 조감독에게 화가 나기는커녕 오히려 고마움을 느꼈다. 말하기 어려운 순간이었음에도 불구하고 자신의 일에 대한 책임감 때문에 용기를 낸 것이었으리라.

영화 촬영 현장에서 모든 스태프는 자신의 일에 책임을 진다. 그것이 크든 작든 상관없다. “영화는 그 영화를 사랑하며 참여한 모든 사람의 아들이다”라고 말한 한 영화인의 말처럼 영화는 감독 개인의 영화가 아니라 그 영화에 참여한 모든 사람의 영화다. 그래서 그들은 영화가 흥행이 잘됐을 때 같이 기뻐해 주고 좋은 비평을 받았을 때 뿌듯함을 느낀다. 그런 스태프를 볼 때마다 난 언제나 겸손해진다.

얼마 전 나와 스태프와 배우들의 땀과 노력이 깃든 영화가 개봉됐다. 관객들은 기대 이상의 뜨거운 반응을 보여 줬지만 기자와 평론가들의 평가는 그에 미치지 못했다. 심지어 “쓰레기 같은 영화”라며 극단적인 말을 내뱉는 사람도 있다. 그때마다 스태프들은 전화를 걸어 와 나를 위로하면서 자신들의 분을 함께 삭인다. 스스로의 자긍심에도 불구하고 삼류 저질 영화를 만들고 사랑하고 애정을 쏟은 존재로 타매되는 것이다. 감독은 변명할 기회나 있지만 스태프는 전혀 그렇지도 못하다.

|

영화의 작품성에 있어 아쉬운 부분을 지적하는 것은 좋다. 하지만 ‘쓰레기’는 너무하지 않은가. 그렇다면 이런 영화에 반응을 보이는 관객은 ‘쓰레기 관객’이란 말인가. 영화는 뤼미에르 형제가 최초의 영화 ‘열차 도착’을 프랑스 파리의 한 극장에서 상영하는 순간 예술성과 상업성 사이에서 외로운 줄타기를 해야 하는 숙명을 안고 태어났다. 필자도 여기서 영화의 작품성과 상업성에 대해 길게 논하고 싶지는 않다. 작품에 대한 감독의 변도 늘어놓고 싶지 않다. 단지 이 지면을 통해서 영화에 대해 말하기 좋아하는 사람들에게 ‘작은 부탁’을 하고 싶다. 그것은 바로 우리가 영화에 대해 겸손한 것만큼만 영화에 대해 겸손해 달라는 것이다. 너무 어려운 부탁이 아니라면 말이다.

정용기 영화감독

문화 칼럼 >

-

박연준의 토요일은 시가 좋아

구독

-

전승훈 기자의 아트로드

구독

-

광화문에서

구독

트렌드뉴스

-

1

트럼프, 세계에 10% 관세 때렸다…24일 발효, 승용차는 제외

-

2

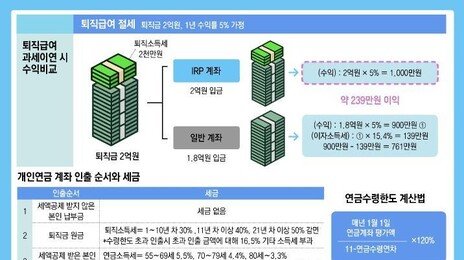

연금 개시 가능해지면 年 1만 원은 꼭 인출하세요[은퇴 레시피]

-

3

취권하는 중국 로봇, ‘쇼’인 줄 알았더니 ‘데이터 스펀지’였다?[딥다이브]

-

4

張, 절윤 대신 ‘尹 어게인’ 유튜버와 한배… TK-PK의원도 “충격”

-

5

백악관 “10% 임시관세, 24일 발효…핵심광물-승용차 제외”

-

6

[단독]다주택자 대출연장 규제, 서울 아파트로 제한 검토

-

7

김길리 金-최민정 銀…쇼트트랙 여자 1500m 동반 메달 쾌거

-

8

정동극장 이사장 ‘李지지’ 배우 장동직

-

9

30년 이상 고정 주담대 나온다는데…내 대출, 뭐가 달라질까?

-

10

“D램 품귀에 공장 100% 돌리는 삼성전자·SK하이닉스, 추가 증설 나서”

-

1

張, 절윤 대신 ‘尹 어게인’ 유튜버와 한배… TK-PK의원도 “충격”

-

2

尹 “계엄은 구국 결단…국민에 좌절·고난 겪게해 깊이 사과”

-

3

유시민 “李공소취소 모임, 미친 짓”에 친명계 “선 넘지마라”

-

4

與 “尹 교도소 담장 못나오게” 내란범 사면금지법 처리 속도전

-

5

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

-

6

尹 ‘입틀막’ 카이스트서…李, 졸업생과 하이파이브-셀카

-

7

與 “전두환 2년만에 풀려난 탓에 내란 재발”…사면금지법 강행

-

8

국힘 새 당명 ‘미래연대’-‘미래를 여는 공화당’ 압축

-

9

[단독]李 “다주택자 대출 연장도 신규 규제와 같아야 공평”

-

10

[사설]범보수마저 경악하게 한 張… ‘尹 절연’ 아닌 ‘당 절단’ 노리나

트렌드뉴스

-

1

트럼프, 세계에 10% 관세 때렸다…24일 발효, 승용차는 제외

-

2

연금 개시 가능해지면 年 1만 원은 꼭 인출하세요[은퇴 레시피]

-

3

취권하는 중국 로봇, ‘쇼’인 줄 알았더니 ‘데이터 스펀지’였다?[딥다이브]

-

4

張, 절윤 대신 ‘尹 어게인’ 유튜버와 한배… TK-PK의원도 “충격”

-

5

백악관 “10% 임시관세, 24일 발효…핵심광물-승용차 제외”

-

6

[단독]다주택자 대출연장 규제, 서울 아파트로 제한 검토

-

7

김길리 金-최민정 銀…쇼트트랙 여자 1500m 동반 메달 쾌거

-

8

정동극장 이사장 ‘李지지’ 배우 장동직

-

9

30년 이상 고정 주담대 나온다는데…내 대출, 뭐가 달라질까?

-

10

“D램 품귀에 공장 100% 돌리는 삼성전자·SK하이닉스, 추가 증설 나서”

-

1

張, 절윤 대신 ‘尹 어게인’ 유튜버와 한배… TK-PK의원도 “충격”

-

2

尹 “계엄은 구국 결단…국민에 좌절·고난 겪게해 깊이 사과”

-

3

유시민 “李공소취소 모임, 미친 짓”에 친명계 “선 넘지마라”

-

4

與 “尹 교도소 담장 못나오게” 내란범 사면금지법 처리 속도전

-

5

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

-

6

尹 ‘입틀막’ 카이스트서…李, 졸업생과 하이파이브-셀카

-

7

與 “전두환 2년만에 풀려난 탓에 내란 재발”…사면금지법 강행

-

8

국힘 새 당명 ‘미래연대’-‘미래를 여는 공화당’ 압축

-

9

[단독]李 “다주택자 대출 연장도 신규 규제와 같아야 공평”

-

10

[사설]범보수마저 경악하게 한 張… ‘尹 절연’ 아닌 ‘당 절단’ 노리나

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[문화칼럼/최병식]미술품 公認감정기구 절실하다](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0