공유하기

[기술경영]CDMA 이동통신 ‘유쾌한 반란’

-

입력 2005년 10월 13일 03시 01분

글자크기 설정

한국 정보기술(IT) 산업의 ‘성공 신화’로 손꼽히는 부호분할다중접속(CDMA) 방식의 이동통신기술은 처음에는 누구도 거들떠보지 않던 기술이었다.

아무도 가지 않은 ‘길’을 한국의 IT 산업이 걸었다. 그 길을 선택해야만 ‘기술 종속국’이 ‘기술 주도국’으로 성공할 수 있다는 믿음이 컸다.

매력과 위험이 공존했다. 또 하나의 ‘IT 성공 신화’인 반도체 산업은 치열한 경쟁에 걸맞은 큼직한 시장이 존재한 반면 CDMA 시장은 시장 자체가 없었다. 실패의 위험이 반도체보다 훨씬 컸던 셈이다.

|

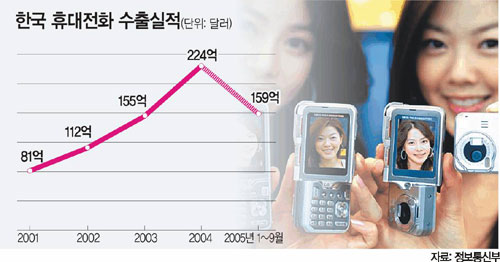

하지만 2005년 8월 말 현재 한국의 휴대전화 가입자 수는 3778만 명. 정부와 민간기업이 함께 다걸기(올인)한 ‘국가적 도박’은 한국을 IT 선진국 반열에 올려놓았다.

○ 성공의 비밀은 열정

CDMA 사업은 ‘무리한 목표’처럼 보였다.

1989년 체신부(현 정보통신부)는 차세대 디지털 통신기술을 개발한다는 목표 아래 기술개발 완료 시점을 1995년으로 잡고 다음 해인 1996년에 상용 서비스를 시작한다는 계획을 세운다.

외국의 통신업체들은 ‘통신 후진국의 무모한 도전’이라고 혹평했다. 당시 한국의 통신기술 수준은 선진국에 크게 뒤떨어졌다. 통신기술을 조금씩 개선시켜 봐야 선진국을 따라잡기 힘든 상황이었다. ‘도약’이 한국의 꿈이었고 꿈을 위해서는 모험이 필요했다.

그렇지만 회의적인 시각도 적지 않았다.

체신부는 1000억 원의 연구개발비를 책정하고, 한국전자통신연구원(ETRI)에 기술 개발을 맡기며 배수진을 쳤다. 삼성전자와 LG전자, 현대전자 등도 이 모험에 동참했다.

위기는 열정을 불러일으켰다.

양승택(梁承澤) 당시 ETRI 소장은 늦게까지 회사에 남아 있는 연구원들을 위해 야식을 사 들고 연구실을 찾았다. 연구실의 불도 새벽까지 꺼지지 않았다.

이들은 CDMA 기반기술을 가진 미국 퀄컴사(社)와의 공동연구가 가시적인 성과를 나타내지 않자 아예 독자 상용화 기술 개발에 나섰다.

당시 개발에 참여한 한 연구원은 “우리가 퀄컴처럼 하루 8시간만 일한다면 성공은 불가능하다고 생각했다”고 말했다.

○ 신화의 확대 재생산

1996년 1월 1일. CDMA 시범 서비스가 인천과 경기 부천 지역에서 시작됐다. 이동 중에도 통화가 끊기거나 혼선되는 현상은 없었다. 한국의 CDMA 신화가 완성된 것이다.

1998년 서비스 시작 2년 만에 한국의 휴대전화 가입자는 1000만 명을 넘어섰다. 삼성전자와 LG전자 팬택앤큐리텔 등 휴대전화 단말기 제조업체는 국내 소비자들에게 검증받으며 세계 최고 수준의 단말기를 만들어냈다. 삼성전자와 KT, SK텔레콤 등 민간기업이 참여해 2006년 서비스 시작을 목표로 하고 있는 초고속휴대인터넷(WiBro) 서비스도 CDMA처럼 정보통신부와 ETRI, 민간기업이 손잡고 추진하고 있다.

달리는 차 안에서 휴대전화 크기의 단말기로 초고속 인터넷을 쓸 수 있는 획기적인 기술이다. IT 한국의 실험은 아직 끝나지 않았다.

김상훈 기자 sanhkim@donga.com

트렌드뉴스

-

1

“핵폭탄 11개분 우라늄 제거” 美항공기 100대-2400명 투입하나

-

2

‘도쿄의 기적’ 韓, 경우의 수 뚫고 17년만에 WBC 8강

-

3

‘음주운전’ 배성우, 영화 7년만의 개봉에 고개 숙였다…“다시한번 사과”

-

4

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

5

주변 ‘이런 사람’ 있으면 빨리 늙는다…부모·자식이 골칫거리? [노화설계]

-

6

쇼핑몰 3층서 화분 투척 아찔…웃으며 달아난 범인 정체는?

-

7

한동훈 자객이 장예찬? 부산 북구갑 4자 대결 구도 펼쳐지나[정치를 부탁해]

-

8

튀르키예 “이란 두번째 탄도미사일 영공 침입…나토 방공망이 요격”

-

9

미군 유해 송환식서 흰색 야구모자 쓴 트럼프, 부적절 논란

-

10

“175명 폭사 이란 초교 인근, 美토마호크 추정 미사일 떨어져”

-

1

국힘 공관위, 오세훈 겨냥 “후보 없더라도 공천 기강 세울 것”

-

2

의총서 침묵한 장동혁…‘절윤 결의문’엔 “총의 존중”

-

3

[천광암 칼럼]“尹이 계속했어도 주가 6,000”… 정말 가능했을까

-

4

李 “빈대 잡자고 초가삼간 태우는 개혁은 안돼”…추미애 법사위 겨냥?

-

5

빗장풀린 주한미군 무기 차출… “통보-협의 절차도 축소할듯”

-

6

李 “정유사·주유소 담합과 매점매석, 이익의 몇배로 엄정 제재”

-

7

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

8

이란 “최고지도자로 모즈타바 선출”…美와 화해 멀어졌다

-

9

“자식이 부모 모실 필요 없다” 48%…18년만에 두 배로

-

10

마감까지 공천신청 안한 오세훈… 吳측 “중대결단 배제 안해”

트렌드뉴스

-

1

“핵폭탄 11개분 우라늄 제거” 美항공기 100대-2400명 투입하나

-

2

‘도쿄의 기적’ 韓, 경우의 수 뚫고 17년만에 WBC 8강

-

3

‘음주운전’ 배성우, 영화 7년만의 개봉에 고개 숙였다…“다시한번 사과”

-

4

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

5

주변 ‘이런 사람’ 있으면 빨리 늙는다…부모·자식이 골칫거리? [노화설계]

-

6

쇼핑몰 3층서 화분 투척 아찔…웃으며 달아난 범인 정체는?

-

7

한동훈 자객이 장예찬? 부산 북구갑 4자 대결 구도 펼쳐지나[정치를 부탁해]

-

8

튀르키예 “이란 두번째 탄도미사일 영공 침입…나토 방공망이 요격”

-

9

미군 유해 송환식서 흰색 야구모자 쓴 트럼프, 부적절 논란

-

10

“175명 폭사 이란 초교 인근, 美토마호크 추정 미사일 떨어져”

-

1

국힘 공관위, 오세훈 겨냥 “후보 없더라도 공천 기강 세울 것”

-

2

의총서 침묵한 장동혁…‘절윤 결의문’엔 “총의 존중”

-

3

[천광암 칼럼]“尹이 계속했어도 주가 6,000”… 정말 가능했을까

-

4

李 “빈대 잡자고 초가삼간 태우는 개혁은 안돼”…추미애 법사위 겨냥?

-

5

빗장풀린 주한미군 무기 차출… “통보-협의 절차도 축소할듯”

-

6

李 “정유사·주유소 담합과 매점매석, 이익의 몇배로 엄정 제재”

-

7

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

8

이란 “최고지도자로 모즈타바 선출”…美와 화해 멀어졌다

-

9

“자식이 부모 모실 필요 없다” 48%…18년만에 두 배로

-

10

마감까지 공천신청 안한 오세훈… 吳측 “중대결단 배제 안해”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0