“윤동주, MZ보다 더 국제적인 삶… 日에도 영감 준 원조 한류맨”

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

서거 80주기 ‘평화포럼’ 참가 대학생들이 윤동주 詩 읽는 이유

“현실에 대한 시인의 고뇌 절절

엄혹한 시대 버틴 친구로 느껴져

문학 넘어선 감수성, 엄청난 울림”

“윤동주 시인(1917∼1945)은 지금 저희 젊은 세대보다 더 국제적인 삶을 사셨더라고요. 한중일 3국을 매개하는 인물이란 점에서도 상징성이 크다고 생각합니다.”

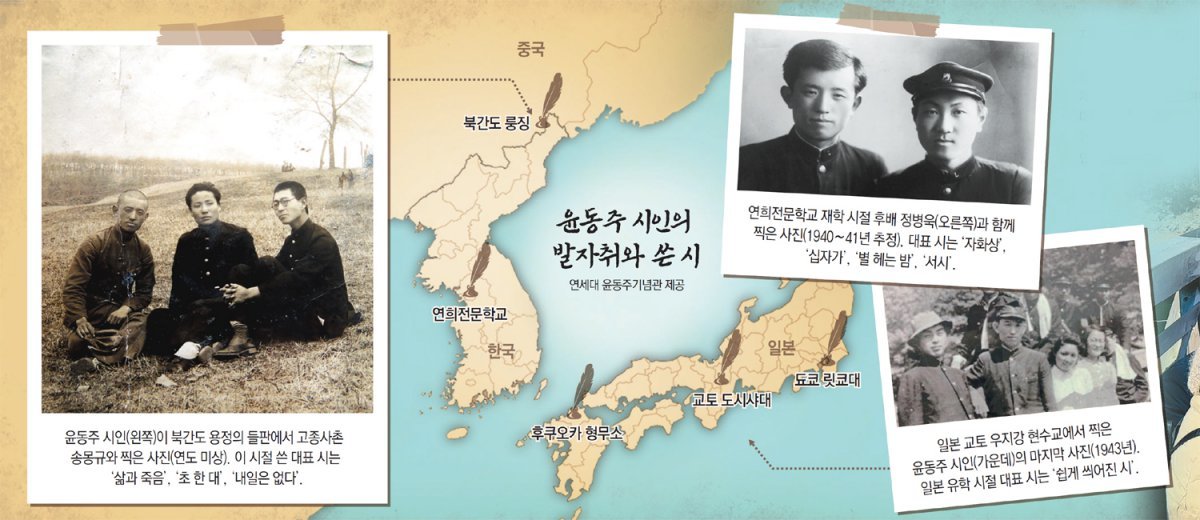

일본 후쿠오카의 한일 다문화가정에서 태어난 서주훈 씨(33·연세대 사학과)에게 윤 시인은 ‘원조 한류맨’으로 다가온다. 서 씨는 16일 윤동주 서거 80주기를 앞두고 “28세에 요절한 조선 시인을 한국은 물론 일본의 도쿄와 교토, 후쿠오카 등 각지에서 지금까지도 기릴 만큼 일본인에게도 큰 영감을 줬다는 게 놀랍다”고 했다.

우리의 가슴속 ‘영원한 청년’ 시인 윤동주. 그와 비슷한 연배인 청년 세대에게 윤동주의 시는 어떻게 느껴질까. 윤동주기념사업회가 올해 처음 개최한 ‘제1회 윤동주 평화포럼’에 참가한 2030세대 대학생 3명에게 윤동주 시를 읽는 이유를 들어봤다. 해당 포럼은 서 씨 등 사전 선발된 연세대 학생 14명이 참가해, 시인의 행적을 답사하며 윤동주의 삶과 문학을 배웠다. 지난달엔 윤 시인의 일본 모교인 릿쿄대와 도시샤대도 다녀왔다.

포럼 참가자들은 윤 시인에게 묘한 ‘동질감’을 느낀다고 입을 모았다. 시스템반도체공학을 전공하는 송준서 씨(23)는 “알면 알수록 윤동주는 완벽하고 신화적인 영웅으로 보이기보다는, 그냥 진짜 주변에 있을 법한 친구로 느껴졌다”며 “엄혹한 일제강점기에 자신의 문학을 계속 이어 나가면서 많이 슬퍼하면서도, 그래도 버텨 나갔던 친구로 여겨지면서 오히려 더 배울 점이 많았다”고 말했다. 그는 연세대 윤동주기념관에서 도슨트 봉사 활동도 하고 있다.

“윤동주가 살면서 찾고자 했던 ‘의미’가 도대체 뭐기에 죽기 전까지 지키면서 살았는지를 저도 한번 알고 싶다는 생각이 들었어요. 시인에 대해서 알면 알수록 제가 찾고 있는 의미에도 좀 가까워지지 않을까요.”

포럼 참가 학생 중 유일한 1학년생인 신지민 씨(20)는 평소에도 “손바닥 크기의 윤동주 시집을 항상 가방에 넣고 다니며 읽는다”고 했다. 특히 ‘편지’와 ‘돌아와 보는 밤’을 좋아한다고 한다. 어지러운 세상 속에서도 사색하는 느낌을 담고 있어서다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

이혜훈 낙마, 與 입장 전달 전 李가 먼저 결심했다

-

2

“한국을 미국의 54번째주로 만들겠다”…그린란드 나타난 짝퉁 트럼프

-

3

‘한국선 한국어로 주문’…서울 카페 공지 저격한 외국인에 의외 반응

-

4

조정식·윤호중·김태년·강기정…‘이해찬의 사람들’ 곳곳에 포진

-

5

“李는 2인자 안둬…조국 러브콜은 정청래 견제용” [정치를 부탁해]

-

6

“전격 숙청된 중국군 2인자 장유샤, 핵무기 정보 美 유출 혐의”

-

7

84세 맞아? 마사 스튜어트 광채 피부 유지 비결은?

-

8

이준석 “한동훈 사과는 일본식 사과, 장동혁 단식은 정치 기술”

-

9

이재용 ‘혼밥 라멘집’ 특징은…돼지뼈 대신 조개육수 쓰는 교토 맛집

-

10

라면 먹고도 후회 안 하는 7가지 방법[노화설계]

-

1

“한동훈에 극형 안돼” “빨리 정리한뒤 지선준비”…갈라진 국힘

-

2

李 “팔때보다 세금 비싸도 들고 버틸까”… 하루 4차례 집값 메시지

-

3

탈원전 유턴…李정부, 신규 원전 계획대로 짓는다

-

4

운동권 1세대서 7선 의원-책임총리까지… 민주당 킹메이커

-

5

이준석 “한동훈 사과는 일본식 사과, 장동혁 단식은 정치 기술”

-

6

[단독]‘李 성남-경기라인’ 김용, 보석중 북콘서트 논란

-

7

국힘 윤리위, 김종혁에 ‘탈당권유’ 중징계…친한계와 전면전?

-

8

[천광암 칼럼]이혜훈 결국 낙마… ‘탕평’이라도 무자격자는 안 된다

-

9

이혜훈 낙마, 與 입장 전달 전 李가 먼저 결심했다

-

10

‘한국선 한국어로 주문’…서울 카페 공지 저격한 외국인에 의외 반응

트렌드뉴스

-

1

이혜훈 낙마, 與 입장 전달 전 李가 먼저 결심했다

-

2

“한국을 미국의 54번째주로 만들겠다”…그린란드 나타난 짝퉁 트럼프

-

3

‘한국선 한국어로 주문’…서울 카페 공지 저격한 외국인에 의외 반응

-

4

조정식·윤호중·김태년·강기정…‘이해찬의 사람들’ 곳곳에 포진

-

5

“李는 2인자 안둬…조국 러브콜은 정청래 견제용” [정치를 부탁해]

-

6

“전격 숙청된 중국군 2인자 장유샤, 핵무기 정보 美 유출 혐의”

-

7

84세 맞아? 마사 스튜어트 광채 피부 유지 비결은?

-

8

이준석 “한동훈 사과는 일본식 사과, 장동혁 단식은 정치 기술”

-

9

이재용 ‘혼밥 라멘집’ 특징은…돼지뼈 대신 조개육수 쓰는 교토 맛집

-

10

라면 먹고도 후회 안 하는 7가지 방법[노화설계]

-

1

“한동훈에 극형 안돼” “빨리 정리한뒤 지선준비”…갈라진 국힘

-

2

李 “팔때보다 세금 비싸도 들고 버틸까”… 하루 4차례 집값 메시지

-

3

탈원전 유턴…李정부, 신규 원전 계획대로 짓는다

-

4

운동권 1세대서 7선 의원-책임총리까지… 민주당 킹메이커

-

5

이준석 “한동훈 사과는 일본식 사과, 장동혁 단식은 정치 기술”

-

6

[단독]‘李 성남-경기라인’ 김용, 보석중 북콘서트 논란

-

7

국힘 윤리위, 김종혁에 ‘탈당권유’ 중징계…친한계와 전면전?

-

8

[천광암 칼럼]이혜훈 결국 낙마… ‘탕평’이라도 무자격자는 안 된다

-

9

이혜훈 낙마, 與 입장 전달 전 李가 먼저 결심했다

-

10

‘한국선 한국어로 주문’…서울 카페 공지 저격한 외국인에 의외 반응

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0