공유하기

[책의 향기]'독서의 역사'/책이란 눈으로 마시는 술

-

입력 2000년 1월 28일 19시 01분

글자크기 설정

‘나는 지금까지 늘 그래왔던 것처럼 다시는 읽지않을 것이 뻔한데도 그렇게 많은 책을 간직하려는 이유는 대체 뭘까 궁금해한다. …그러나 나는 안다, 계속 늘어만 가는 이 책 무리들을 계속 움켜쥐고 있는 가장 큰 이유는 일종의 관능적인 탐욕이라는 사실을.’

만약 당신이 이런 고백을 하는 저자처럼 이삿짐을 꾸릴 때마다 천덕꾸러기가 되는 책을 버리지 못해 망설이는 사람이거나, 친구의 책꽂이에서 욕심나는 책을 보았을 때 도둑질의 충동을 느꼈던 사람이라면 이 책의 독자가 될 자격은 충분하다.

‘독서의 역사’는 책에 관한 얘기가 아니다. 기꺼이 책의 종이 되어 그를 베끼고, 그를 훔치고, 그를 송두리째 외우고 마침내 피륙과 종이 위에 쓰여진 문장과 단어들을 자신와 피와 살로 만들어 그에게 영생을 바친 무수한 독서가들을 위한 것이다.

아르헨티나 출신의 작가인 저자 망구엘. 마음껏 책을 읽고 싶어서 부에노스아이레스의 서점에서 일하던 소년시절의 어느날 한 남자와의 만남이 그를 ‘책의 행복한 포로’로 만들어 버렸다. 20세기 정신사의 흐름을 바꾸어 놓은 아르헨티나 작가 호르헤 루이스 보르헤스. 장님이 되어서도 아르헨티나 국립도서관 관장을 맡았던 그가 소년 망구엘을 ‘책 읽어주는 사람’으로 고용했던 것이다.

정신적 스승 보르헤스가 처음과 끝을 찾을 수 없는 신비스러운 책에 관해 소설을 썼듯이 망구엘은 책의 1장을 ‘마지막 페이지’로, 마지막 장은 ‘끝나지 않는 독서의 역사’로 명명했다. 그 시작도 끝도 없는 텍스트를 통해 ‘책읽기’라는 행위가 낱낱이 분석된다.

책을 읽을 때 눈동자가 질서정연하게 배열된 글자를 따라 왼쪽에서 오른쪽으로 움직인다고 믿는가? 그렇지 않다. 이미 1세기전 프랑스인 안과의사는 글을 읽을 때 두 눈이 책장 이곳 저곳으로 마구 뛰어다닌다는 사실을 발견했다. 우리가 실제로 ‘읽는’ 행위는 활자를 보는 그 순간이 아니라 눈의 움직임과 움직임 사이의 찰나에만 이뤄진다. 독서란 감광성 종이가 빛을 포착하는 물리적 행위가 아니라 독자가 텍스트에 감정 직관 지식 영혼을 불어넣는 재창조의 행위인 것이다.

더욱 흥미로운 것은 책에 ‘사로잡혀’ 일평생을 보낸 사람들의 이야기다. 읽기를 너무 좋아해 길거리에 나뒹구는 종이조각까지 읽었던 ‘돈키호테’의 세르반테스. 나체로 바위에 걸터앉아 땀이 다 식을 때까지 헤로도토스를 읽곤했던 영국의 낭만파 시인 셸리.

책보따리 없이는 남극이든 아프리카든 결코 여행을 떠날 수 없는 걸로 알았던 빅토리아여왕시대의 교양인 아문젠은 남극탐험 길에 얼음장 밑에 책보따리를 빠뜨리고는 존 고든의 ‘고독과 고통에 빠진 폐하의 초상화’ 단 한 권으로 외로움을 이겨냈다. 10세기 페르시아 총리 압둘 카셈 이스마엘은 여행을 할 때면 11만7000여권의 책과 헤어지기 싫어서 400마리의 낙타를 동원해 이동서재를 끌고 다녔다.

저자의 탐미적인 문장과 인용은 독서를 관능의 차원으로까지 이끈다. 소설가 에스트라다의 말을 빌려 저자는 “책을 읽으며 그 전에 다른 책을 읽었을 때를 회상하고 서로 비교하며 그 때의 감정을 불러내는 것이야말로 가장 세련된 형태의 간통”이라고 표현한다.

책도둑질마저도 “어떤 책의 경우 읽고 나면 그 책과는 도저히 헤어질 수 없기 때문”으로 정당화된다. ‘자신이 읽고싶은 책이 다른 사람의 소유로 되어 있을 경우, 소유권법은 사랑에서의 정절만큼이나 지키기 어려운 것’이라며….

<정은령기자>ryung@donga.com

트렌드뉴스

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

日 소니마저 삼킨 中 TCL, 이젠 韓 프리미엄 시장 ‘정조준’

-

3

경찰 조사받다 “물 좀 달라”…자리 뜨자 알약 20알 ‘꿀꺽’

-

4

청사에 ‘구청장 전용 쑥뜸방’ 만든 부산 북구청장

-

5

트럼프, 연준 의장에 케빈 워시 지명

-

6

호주오픈 결승은 알카라스 대 조코비치…누가 이겨도 ‘대기록’

-

7

美 이민단속에 예산 펑펑…“32조 떼돈 벌었다” 웃는 기업 어디?

-

8

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

9

윤주모, 편의점 덮밥 부실 논란 해명…“맛없어 보이게 찍어”

-

10

합당 협상도 시작전 ‘정청래-조국 밀약설’ 문자 파장

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

트렌드뉴스

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

日 소니마저 삼킨 中 TCL, 이젠 韓 프리미엄 시장 ‘정조준’

-

3

경찰 조사받다 “물 좀 달라”…자리 뜨자 알약 20알 ‘꿀꺽’

-

4

청사에 ‘구청장 전용 쑥뜸방’ 만든 부산 북구청장

-

5

트럼프, 연준 의장에 케빈 워시 지명

-

6

호주오픈 결승은 알카라스 대 조코비치…누가 이겨도 ‘대기록’

-

7

美 이민단속에 예산 펑펑…“32조 떼돈 벌었다” 웃는 기업 어디?

-

8

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

9

윤주모, 편의점 덮밥 부실 논란 해명…“맛없어 보이게 찍어”

-

10

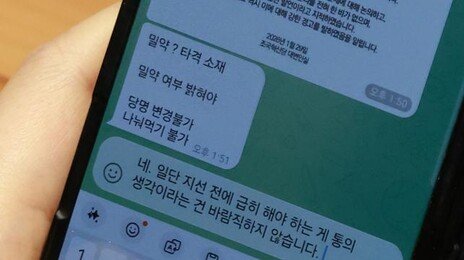

합당 협상도 시작전 ‘정청래-조국 밀약설’ 문자 파장

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개