공유하기

[이지스터디/언어영역]50여 현대시 중 친숙한 작품부터 찬찬히 감상을

- 동아일보

글자크기 설정

EBS 연계분석 [4]

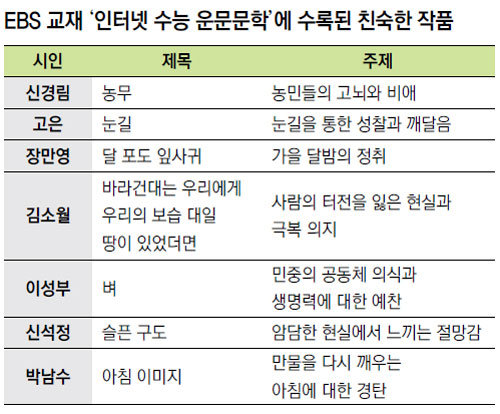

《올해 발간된 교육방송(EBS) 교재에는 ‘수능특강’ 시리즈 외에 ‘인터넷 수능’ 시리즈도 있다. ‘인터넷 수능’ 시리즈 중 문학작품이 실려 있는 교재는 ‘운문문학’, ‘산문문학’ 등이다. 이들 교재에도 생소하고 중요한 작품이 여럿 실려 있다. 지난 회까지 ‘수능특강’에 실린 현대시 작품을 살펴봤다. 이번 회부터는 ‘운문문학’에 실린 작품을 살펴보자.》

‘운문문학’에는 50여 개의 현대시가 실려 있다. 생소한 작품을 보기 전에 친숙한 작품은 어떤 것이 실려 있는지 살펴보자. 현대인의 자기 소외를 그린 이상의 ‘거울’, 원하는 고향의 모습을 찾지 못한 상실감과 고향에 대한 그리움을 노래한 정지용의 ‘고향’, 내 마음을 알아줄 이에 대한 그리움을 그린 김영랑의 ‘내 마음 아실 이’(2003학년도 수능 기출), 간절한 기다림과 만남에 대한 강한 의지를 그린 황지우의 ‘너를 기다리는 동안’, 고요하고 평화로운 내면세계에 대한 동경을 그린 김광섭의 ‘마음’ 외 여러 작품이 있다. 대체로 18종 문학 교과서에 실리거나 사람들에게 널리 알려진 작품이다.

18종 문학 교과서에 실렸더라도 1종 정도에만 실려 낯선 작품도 있다. 예를 들면 다음과 같은 작품이다. 평화로움이 넘치는 시골 우물가의 풍경을 그린 김종한의 ‘낡은 우물이 있는 풍경’, 자유로움에 대한 소망을 그린 송찬호의 ‘구두’, 고양이의 모습을 통해 봄의 분위기를 표현한 이장희의 ‘봄은 고양이로다’ 등이다.

교사나 강사에게는 낯익지만 수험생에게는 낯선 시도 있다. 그런 시를 몇 개 살펴보자. 우선 유랑의 삶을 사는 남사당의 애환을 그린 노천명의 ‘남사당’이다.

삼단 같은 머리를 땋아 내린 사나이

초립에 쾌자를 걸친 조라치들이

날라리를 부는 저녁이면

다홍치마를 두르고 나는 향단(香丹)이가 된다.

이리하여 장터 어느 넓은 마당을 빌려

램프불을 돋운 포장 속에선

내 남성(男聲)이 십분(十分) 굴욕되다.

산 넘어 지나온 저 동리엔 은반지를 사 주고 싶은

고운 처녀도 있었건만

다음 날이면 떠남을 짓는

처녀야!

나는 집시의 피였다.

내일은 또 어느 동리로 들어간다냐.

우리들의 도구를 실은

노새의 뒤를 따라

산딸기의 이슬을 털며

길에 오르는 새벽은

구경꾼을 모으는 날라리 소리처럼

슬픔과 기쁨이 섞여 핀다.

- 노천명, ‘남사당’

이 시는 남사당패의 한 사나이를 화자로 설정해 그들의 삶의 애환을 묘사하고 있다. 남사당은 주로 남자로 구성돼, 유랑하며 풍물놀이의 대가로 생활하던 일종의 민중연희 집단이다. 남사당패에선 비교적 나이가 어리고 얼굴이 고운 남자가 여장을 했다. 이 작품의 화자 ‘나’는 바로 그러한 인물이다. 이들의 삶은 어느 한 곳에 뿌리내리지 못하는 유랑민으로서의 삶의 모습을 지니는 것이 특징이다. 마지막 연은 ‘노새의 뒤를 따라/산딸기의 이슬을 털며/길에 오르는∼슬픔과 기쁨이 섞여 핀다’ 같이 정처 없는 유랑과 방랑 생활의 애환을 보여준다. 그때 들리는 날라리 소리는 그저 흥겹기만 할 수는 없다. 유랑의 한과 슬픔이 섞인 소리이기 때문이다.

다음은 내면의 이상 세계에 대한 동경을 그린 오상순의 ‘방랑의 마음’이다.

보금자리 친

오 ― 흐름 위에

보금자리 친

나의 혼(魂)…….

바다 없는 곳에서

바다를 연모(戀慕)하는 나머지에

눈을 감고 마음속에

바다를 그려 보다

가만히 앉아서 때를 잃고…….

옛 성(城) 위에 발돋움하고

들 너머 산 너머 보이는 듯 마는 듯

어릿거리는 바다를 바라보다

해지는 줄도 모르고…….

바다를 마음에 불러 일으켜

가만히 응시하고 있으면

깊은 바닷소리

나의 피의 조류(潮流)를 통하여 오도다.

망망(茫茫)한 푸른 해원(海原)…….

마음 눈에 펴서 열리는 때에

안개 같은 바다의 향기

코에 서리도다.

- 오상순, ‘방랑의 마음’

이 시는 인간이란 존재가 지닌 근원적 문제를 ‘흐름’과 ‘바다’를 통해 형상화했다. ‘흐름’은 인간이 안고 있는 근원적인 불안과 동요를 뜻한다. ‘바다’는 그런 인간이 동경하는 세계다. 안식과 정주(定住)의 공간(불안한 영혼을 안정시켜 주는 공간)인 것이다. 또 다른 의미도 있다. ‘흐름’은 ‘바다’에 도달하기 위한 탐색의 과정이다. ‘바다’는 ‘흐름’의 영혼이 갈구하는, ‘흐름’을 통해 도달하는, 고통을 초극한 세계다. 일제 치하라는 현실의 질곡(桎梏)을 벗어난 이상향을 그리워하며 정처 없이 떠도는 마음을 나타내고 있다. 그러나 그 곳은 ‘망망한 푸른 해원’으로 ‘눈을 감고 마음속에’ 그리는 바다일 뿐이다. 현실의 바다라기보다는 시인의 마음속에 존재하는 바다이자 현실의 모든 고뇌로부터 떠난 자유와 안식의 바다다.

다음은 이별의 슬픔을 그린 조지훈의 ‘별리(別離)’다.

나즉히 흰구름은 피었다 지고

두리기둥 난간에 반만 숨은 색시의

초록 저고리 다홍치마 자락에

말 없는 슬픔이 쌓여 오느니

십리라 푸른 강물은 휘돌아 가는데

밟고 간 자취는 바람이 밀어 가고

방울 소리만 아련히

끊질 듯 끊질 듯 고운 뫼아리

발 돋우고 눈 들어 아득한 연봉(連峰)을 바라보나

이미 어진 선비의 그림자는 없어……

자주 고름에 소리 없이 맺히는 이슬 방울

이제 임이 가시고 가을이 오면

원앙침(鴛鴦枕) 비인 자리를 무엇으로 가리울꼬

꾀꼬리 노래하던 실버들 가지

꺾어서 채찍 삼고 가옵신 님아……

- 조지훈, ‘별리(別離)’

이 시는 젊은 아녀자의 이별을 소재로 이별의 애틋함과 슬픔을 형상화했다. 초록 저고리 다홍치마란 옷을 보면 색시는 신혼이다. 이별의 상황에서 색시는 임에게 이별의 인사도 제대로 못하고 숨어서 그를 바라보고 있다. 시인의 처가가 있던 경상도 영주 무섬마을을 배경으로 지은 시라고 한다.

낯익은 듯하면서도 익숙하지 않은 시에는 김광림의 ‘산’도 있다. 눈 내리는 산사의 선(禪) 세계를 그린다.

한여름에 들린

가야산(伽倻山)

독경(讀經) 소리

오늘은

철 늦은 서설(瑞雪)이 내려

비로소 벙그는

매화(梅花) 봉오리.

눈 맞는 해인사(海印寺)

열 두 암자(庵子)를

오늘은

두루 한겨울

면벽(面壁)한 노승(老僧) 눈매에

미소가 돌아.

- 김광림, ‘산’

이 시는 눈 내리는 가야산의 선적(禪的) 분위기를 노래하고 있다. 해인사 큰절을 중심으로 산 여기저기에 흩어져 있는 암자들이 절대 고요와 평화 속에 잠기는 광경을 관조적으로 노래하고 있는 것이다. 선적 분위기를 단순히 묘사하는 데 그치지 않고 시상 전개를 독특하게 하고 있다는 사실에 주목하자. △한여름에서 오늘로의 느닷없는 이행(移行) △독경에서 깨달음에로의 비약 같은 구조가 선(禪)의 깊고 미묘하며 놀라운 세계를 드러내고 있다. 서설(瑞雪)은 ‘상서로운 눈’이다. 이것은 환희를 예비한 은밀하고 긴 기다림이다. 그 지고(至高)의 기쁨은 매화가 피는 것으로 형상화된다. ‘철 늦은’과 ‘비로소’의 시간 표현은 이제 서야 이루어졌다는 안타까움이 아니다. 큰 열매를 맺는다는 의미다. 그 열매는 물론 득도의 경지다. 면벽좌선(面壁坐禪·불교에서 벽을 마주하고 앉아 참선하는 일)의 오랜 기원이 축적돼 노승이 비로소 우주의 깨달음을 얻는 단계로 접어드는 것이다. 꽃봉오리가 피어나듯 득도의 환희도 미소로 피어난다.

▶자세한 설명은 ezstudy.co.kr

트렌드뉴스

-

1

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

2

마약밀수 총책 잡았더니, 전직 프로야구 선수였다

-

3

‘워시 쇼크’ 금·은값 폭락 배경엔…“中 투기꾼의 광적인 투자”

-

4

“한동훈 티켓 장사? 김어준은 더 받아…선관위 사전 문의했다”[정치를 부탁해]

-

5

“합당 멈춰라” “당무개입 말라” 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

6

3선 도전 불가능한데…트럼프, 정치자금 5400억 원 모았다

-

7

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

8

이언주, 정청래 면전서 “2,3인자가 대권욕망 표출…민주당 주류교체 시도”

-

9

길고양이 따라갔다가…여수 폐가서 백골 시신 발견

-

10

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

1

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

2

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

3

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

4

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

5

국힘 “李, 호통 정치에 푹 빠진듯…분당 똘똘한 한채부터 팔라”

-

6

코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도

-

7

‘R석 7만9000원’ 한동훈 토크콘서트…한병도 “해괴한 정치”

-

8

이준석 “與-정부 다주택자, 5월9일까지 집 팔 건가”

-

9

“합당 멈춰라” “당무개입 말라”… 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

10

李, 또 ‘설탕부담금’…건보 재정 도움되지만 물가 자극 우려

트렌드뉴스

-

1

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

2

마약밀수 총책 잡았더니, 전직 프로야구 선수였다

-

3

‘워시 쇼크’ 금·은값 폭락 배경엔…“中 투기꾼의 광적인 투자”

-

4

“한동훈 티켓 장사? 김어준은 더 받아…선관위 사전 문의했다”[정치를 부탁해]

-

5

“합당 멈춰라” “당무개입 말라” 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

6

3선 도전 불가능한데…트럼프, 정치자금 5400억 원 모았다

-

7

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

8

이언주, 정청래 면전서 “2,3인자가 대권욕망 표출…민주당 주류교체 시도”

-

9

길고양이 따라갔다가…여수 폐가서 백골 시신 발견

-

10

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

1

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

2

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

3

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

4

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

5

국힘 “李, 호통 정치에 푹 빠진듯…분당 똘똘한 한채부터 팔라”

-

6

코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도

-

7

‘R석 7만9000원’ 한동훈 토크콘서트…한병도 “해괴한 정치”

-

8

이준석 “與-정부 다주택자, 5월9일까지 집 팔 건가”

-

9

“합당 멈춰라” “당무개입 말라”… 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

10

李, 또 ‘설탕부담금’…건보 재정 도움되지만 물가 자극 우려

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0