“公기관 채용 늘려 실업난 해소” 땜질처방만

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

청년실업 근본대책 못찾는 정부

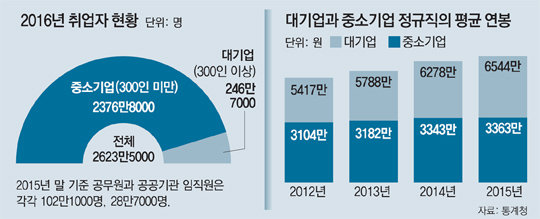

지난해 실업자가 100만 명을 넘어서며 최악의 고용 한파가 현실화되고 있다. 하지만 정부는 공공기관 채용을 찔끔 늘리는 ‘대증요법’으로만 일관한 채 근본적인 문제 해결을 외면하고 있어 논란이 일고 있다.

정부는 국회에서 노동개혁 관련 법안과 서비스산업 육성 법안이 처리되지 않아 어쩔 수 없이 현실적으로 가능한 방안을 선택했다고 해명하고 있다. 하지만 이 같은 정부의 땜질처방이 자칫 청년들의 공공부문 쏠림 현상만 부추기고 노동시장의 이중구조를 심화시킬 것이라는 지적이 나온다.

12일 기획재정부에 따르면 올해 321개 공공기관의 신규 채용 규모는 1만9862명으로 지난해(1만8518명)보다 1344명(7.3%) 늘었다. 정부는 최근 “하반기(7∼12월) 채용 추가 확대도 검토할 수 있다”고 밝히며 공기업 취업생들의 기대감을 부풀리기도 했다.

민간 분야의 일자리 증가가 정체되고 공공 분야만 찔끔 늘어나면서 청년들은 공공부문으로 몰리고 있다.

지방대 경영학과를 졸업하고 금융공기업 취업을 준비 중인 A 씨(27)는 “대기업 채용은 서류전형 문턱이 너무 높다”며 “나 같은 지방대생들은 학벌을 보지 않는 공공기관 시험에 매달릴 수밖에 없다”고 말했다.

일각에서는 청년들이 일자리의 눈높이를 낮춰야 한다고 말하지만, 이는 현실을 모르고 하는 지적이라는 비판이 있다. 무엇보다 중소기업과 대기업의 임금 격차가 갈수록 벌어지고 있다. 대기업과 중소기업 간 평균 연봉 격차는 2012년 2313만 원에서 2015년 3181만 원으로 37.5% 늘었다. 2015년 중소기업 정규직의 1인당 평균 연봉은 3363만 원으로 대기업(6544만 원)의 절반 수준이었다.

세종=박민우 minwoo@donga.com·천호성 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0