공유하기

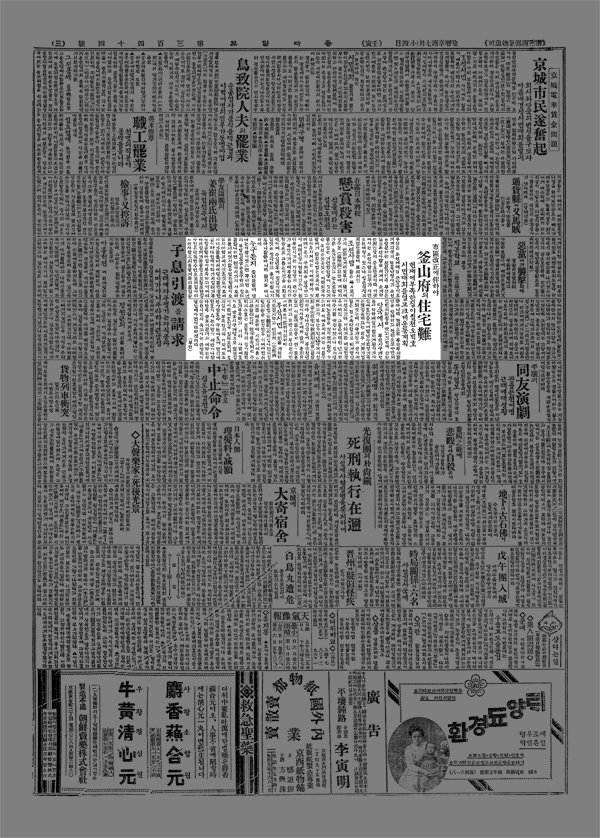

[동아플래시100]“집주인 횡포 막아라” 주택난에 성난 부산 민중들이…

- 동아일보

-

입력 2020년 7월 25일 11시 40분

글자크기 설정

1921년 8월 7일

플래시백

주택 및 토지 임대료를 40% 낮추고, 계약해지 시에는 각각 3개월, 1년 전에 통보하라!‘택지·가옥 임차법’을 제정해 지주와 집주인의 횡포를 막아라!

노동자 및 공무원용으로 시영주택 150채를 신축하라!

당시 부산에서는 인구가 늘어나며 부동산 가격이 상승할 조짐이 보이자 대부분의 시가지를 독과점하고 있던 일본인 대지주들이 땅을 그러쥐고 더 오르기를 기다렸습니다. 간혹 사겠다는 사람이 나오면 시가의 4, 5배를 불렀다고 합니다. 여기에 부산부(府)는 도시정비에 나서 도로를 낸다, 관공서를 짓는다, 혹은 풍치를 손상한다 해 낡은 조선인 주택들을 헐기 시작했습니다. 자연히 집이 부족해졌고, 집세가 폭등했습니다. 서민들은 도심에서 쫓겨나 초가를 짓고 살아야 했습니다.

주택난은 비단 부산만의 문제는 아니었습니다. 일제의 토지조사사업으로 삶의 터전을 잃은 수많은 농민들이 일거리를 찾아 도시로 몰려들어 경성 대구 평양 등 대도시는 집이 크게 부족해졌습니다. 1920년 25만 명가량이었던 경성의 인구는 1925년 30만3000여 명, 1930년 35만5000여 명으로 증가했는데 이들이 살 집은 거의 신축되지 않아 만성적인 초과수요 상태가 됐고, 1~2원 하던 초가 한 칸 월세는 1922년에는 5원까지 거침없이 올랐습니다.

의도적 방화인지 실화(失火)인지 알 수 없지만 토막촌에는 유난히 불도 자주 났습니다. 1935년 2월엔 창신동 토막촌에 불이 나 일가족 8명이 숨지거나 화상을 입은 참사가 일어났는데 동아일보는 유족의 딱한 사정을 취재해 ‘토막은 차가운 잿더미가 되고 돈 없어 입원도 못해’라는 제목으로 보도해 온정을 호소했습니다. 다들 어려운 처지였지만 50전, 1원이라도 도우려는 손길이 이어졌고, 결국 유족들은 성금 200원(현재가치로 약 230만 원)으로 새 집을 장만할 수 있었습니다.

정경준 기자 news91@donga.com

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

광화문에서

구독

-

천광암 칼럼

구독

-

오늘의 운세

구독

트렌드뉴스

-

1

‘현지 누나’ 문자 파문 김남국, 민주당 대변인에 임명

-

2

1만명 뒤엉킨 日 ‘알몸 축제’ 사고 속출…3명 의식불명

-

3

119 구급차 출동 36%가 ‘허탕’… “심정지 대응 10분씩 늦어져”

-

4

국힘 공관위 출발부터 삐걱…‘李 변호인 이력’ 황수림 자진사퇴

-

5

조희대 “與, 사법제도 틀 근본적으로 바꿔…국민에 직접 피해”

-

6

與의원 105명 참여 ‘공취모’ 출범…친명 결집 지적에 5명 이탈도

-

7

이학재 인천공항사장 임기 4개월 남기고 사직…인천시장 출마할 듯

-

8

교수 지드래곤, 카이스트 졸업식 축사 “정답 없는 세상, 틀려도 괜찮아”

-

9

李 “룰라, 내 인생 역정과 너무 닮아…영원한 동지 환영”

-

10

연금 개시 가능해지면 ‘가능한 적은 금액’ 즉시 인출하세요

-

1

[천광암 칼럼]장동혁은 대체 왜 이럴까

-

2

119 구급차 출동 36%가 ‘허탕’… “심정지 대응 10분씩 늦어져”

-

3

‘인사 청탁 문자’ 논란 김남국, 민주당 대변인에 임명

-

4

韓 ‘프리덤 실드’ 축소 제안에 美 난색…DMZ 이어 한미동맹 갈등 노출

-

5

야상 입은 이정현, ‘계엄 연상’ 지적에 “뻥도 그정도면 병”

-

6

“장동혁 사퇴” “분열 행위”…‘尹 절연’ 거부에 원외당협 정면 충돌

-

7

與의원 105명 참여 ‘공취모’ 출범…친명 결집 지적에 5명 이탈도

-

8

조희대 “與, 사법제도 틀 근본적으로 바꿔…국민에 직접 피해”

-

9

러시아 “韓, ‘우크라 무기 지원’ 동참하면 보복하겠다”

-

10

급매 나오는 강남, 현금부자 ‘줍줍’…대출 막힌 강북은 버티기

트렌드뉴스

-

1

‘현지 누나’ 문자 파문 김남국, 민주당 대변인에 임명

-

2

1만명 뒤엉킨 日 ‘알몸 축제’ 사고 속출…3명 의식불명

-

3

119 구급차 출동 36%가 ‘허탕’… “심정지 대응 10분씩 늦어져”

-

4

국힘 공관위 출발부터 삐걱…‘李 변호인 이력’ 황수림 자진사퇴

-

5

조희대 “與, 사법제도 틀 근본적으로 바꿔…국민에 직접 피해”

-

6

與의원 105명 참여 ‘공취모’ 출범…친명 결집 지적에 5명 이탈도

-

7

이학재 인천공항사장 임기 4개월 남기고 사직…인천시장 출마할 듯

-

8

교수 지드래곤, 카이스트 졸업식 축사 “정답 없는 세상, 틀려도 괜찮아”

-

9

李 “룰라, 내 인생 역정과 너무 닮아…영원한 동지 환영”

-

10

연금 개시 가능해지면 ‘가능한 적은 금액’ 즉시 인출하세요

-

1

[천광암 칼럼]장동혁은 대체 왜 이럴까

-

2

119 구급차 출동 36%가 ‘허탕’… “심정지 대응 10분씩 늦어져”

-

3

‘인사 청탁 문자’ 논란 김남국, 민주당 대변인에 임명

-

4

韓 ‘프리덤 실드’ 축소 제안에 美 난색…DMZ 이어 한미동맹 갈등 노출

-

5

야상 입은 이정현, ‘계엄 연상’ 지적에 “뻥도 그정도면 병”

-

6

“장동혁 사퇴” “분열 행위”…‘尹 절연’ 거부에 원외당협 정면 충돌

-

7

與의원 105명 참여 ‘공취모’ 출범…친명 결집 지적에 5명 이탈도

-

8

조희대 “與, 사법제도 틀 근본적으로 바꿔…국민에 직접 피해”

-

9

러시아 “韓, ‘우크라 무기 지원’ 동참하면 보복하겠다”

-

10

급매 나오는 강남, 현금부자 ‘줍줍’…대출 막힌 강북은 버티기

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[동아플래시100]나라 잃은 동아일보 기자, 세계기자대회 부회장 되다](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/07/28/102186395.1.jpg)

댓글 0