공유하기

[사설]한심한 노동법 힘겨루기

-

입력 1997년 2월 28일 20시 24분

글자크기 설정

화제의 비디오 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

동아광장

구독

-

횡설수설

구독

-

고양이 눈

구독

트렌드뉴스

-

1

“유심칩 녹여 금 191g 얻었다”…온라인 달군 ‘현대판 연금술’

-

2

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

3

“중국 귀화해 메달 39개 바칠때 ‘먹튀’ 비난한 당신들은 뭘 했나”

-

4

‘마약밀수 총책’ 잡고보니 前 프로야구 선수

-

5

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

6

V리그 역사에 이번 시즌 박정아보다 나쁜 공격수는 없었다 [발리볼 비키니]

-

7

3선 도전 불가능한데…트럼프, 정치자금 5400억 원 모았다

-

8

“얘기 하자하니 ‘감히 의원에게’ 반말” vs “먼저 ‘야 인마’ 도발”

-

9

“돈 좀 썼어” 성과급 1억 SK하이닉스 직원 ‘반전 자랑 글’

-

10

식후 커피는 국룰? 전문가들은 ‘손사래’…“문제는 타이밍”[건강팩트체크]

-

1

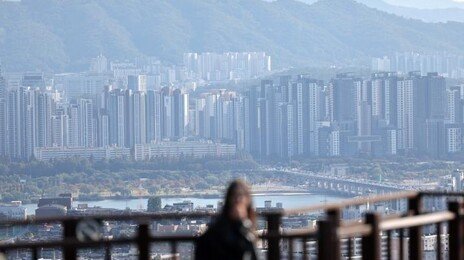

李 “다주택자 눈물? 마귀에 양심 뺏겼나…청년은 피눈물”

-

2

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

3

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

4

“얘기 하자하니 ‘감히 의원에게’ 반말” vs “먼저 ‘야 인마’ 도발”

-

5

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

6

“한국인 건들면 패가망신” 李대통령 SNS 글 삭제

-

7

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

-

8

與 ‘5+1’ 서울시장 출마 러시… 국힘은 ‘강성 당원’ 변수

-

9

장동혁 “‘한동훈 징계 잘못’ 수사로 밝혀지면 정치적 책임지겠다”

-

10

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

트렌드뉴스

-

1

“유심칩 녹여 금 191g 얻었다”…온라인 달군 ‘현대판 연금술’

-

2

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

3

“중국 귀화해 메달 39개 바칠때 ‘먹튀’ 비난한 당신들은 뭘 했나”

-

4

‘마약밀수 총책’ 잡고보니 前 프로야구 선수

-

5

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

6

V리그 역사에 이번 시즌 박정아보다 나쁜 공격수는 없었다 [발리볼 비키니]

-

7

3선 도전 불가능한데…트럼프, 정치자금 5400억 원 모았다

-

8

“얘기 하자하니 ‘감히 의원에게’ 반말” vs “먼저 ‘야 인마’ 도발”

-

9

“돈 좀 썼어” 성과급 1억 SK하이닉스 직원 ‘반전 자랑 글’

-

10

식후 커피는 국룰? 전문가들은 ‘손사래’…“문제는 타이밍”[건강팩트체크]

-

1

李 “다주택자 눈물? 마귀에 양심 뺏겼나…청년은 피눈물”

-

2

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

3

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

4

“얘기 하자하니 ‘감히 의원에게’ 반말” vs “먼저 ‘야 인마’ 도발”

-

5

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

6

“한국인 건들면 패가망신” 李대통령 SNS 글 삭제

-

7

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

-

8

與 ‘5+1’ 서울시장 출마 러시… 국힘은 ‘강성 당원’ 변수

-

9

장동혁 “‘한동훈 징계 잘못’ 수사로 밝혀지면 정치적 책임지겠다”

-

10

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[화제의 비디오]분출구 못찾은 젊음 그린 「크랙시티」](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)