미세먼지에 아동-노인 천식 주의보

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

“기침과 가래가 끊이지 않았지만 그냥 감기인 줄 알았죠.”

감기로 알고 병원을 찾는 환자 중 ‘천식’으로 진단받는 사람이 많다. 천식은 외부 물질에 대한 알레르기 반응으로 기도에 염증이 생겨 호흡이 어려운 질환이다. 한국인의 10대 만성질환 중 하나일 정도로 흔하지만 감기 증세로 오인해 제때 치료받는 경우가 드물다.

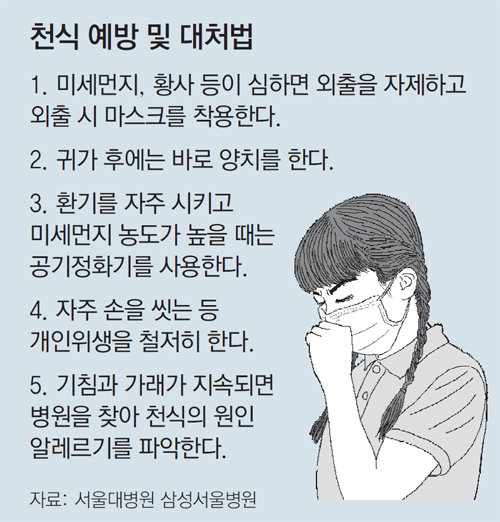

세계 의료계가 2일을 ‘세계 천식의 날’로 정한 이유다. 국내 전문의들은 “미세먼지, 황사 등 천식에 걸릴 가능성이 높아진 환경이 조성된 만큼 개개인이 천식 예방에 신경 써야 한다”고 강조했다.

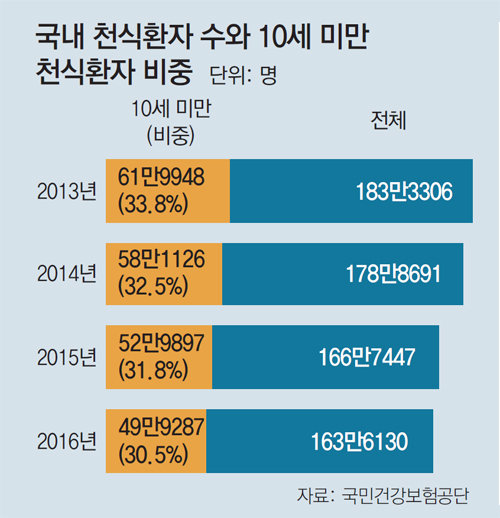

연령별로는 10세 미만 아동이 천식에 걸리는 경우가 가장 많았다. 최근 10년간 전체 천식 누적환자 수(2027만9479명) 중 10세 미만 환자는 36.8%(746만2480명)에 달했다. 2007년 96만695명이던 10세 미만 환자 수는 지난해 49만9287명으로 감소했지만 비중은 10년 내내 가장 높았다. 또 고령화의 영향으로 노인 천식환자가 크게 증가했다. 2007년 19만9464명이던 70대 이상 환자 수는 지난해 25만2040명으로 26.4%나 늘었다.

아동은 호흡기 발육이 완전하지 않고 성인에 비해 면역력이 약해 천식에 걸리기 쉽다. 노인 역시 대기오염, 흡연 등 환경적 요인으로 폐질환을 동반한 천식에 잘 걸린다. 국립중앙의료원 중앙응급의료센터의 2011∼2015년 응급의료 진료기록을 보면 천식으로 응급실을 찾은 환자(연평균 2만1679명) 중 33.2%가 노인(60세 이상)이었을 정도다.

미세먼지 등 대기오염 탓에 천식이 더욱 악화될 수 있다고 전문가들은 경고했다. 미국의 비영리 민간 환경보건단체 보건영향연구소(HEI)에 따르면 한국의 연평균 미세먼지(PM2.5) 농도는 m³당 29μg(2015년 기준)으로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균(15μg)보다 두 배가량 높다.

집먼지진드기, 동물의 분비물, 바퀴벌레, 꽃가루 등도 천식의 원인이다. 천식을 방치하면 기도가 좁아지고 경련이 일어나 심각한 호흡곤란이 생길 수도 있다. 더구나 천식은 고혈압, 당뇨병처럼 꾸준한 관리가 필요하다. 박흥우 서울대병원 알레르기내과 교수는 “환절기나 대기오염이 심할 때는 외출 시 마스크를 착용하고 하루 1.5L 이상 물을 마셔 호흡기에 충분한 수분을 공급해야 한다”며 “증세가 의심되면 병원을 찾아 천식의 원인 물질이 무엇인지 파악하고 이에 맞는 치료를 하는 것이 중요하다”고 말했다.

김윤종 기자 zozo@donga.com

트렌드뉴스

-

1

이라크 쿠르드 반군, 이란 지상전 개시… “美서 지원 요청”

-

2

美국방차관 “한국이 北 상대 재래식 대응 책임지기로 합의”

-

3

트럼프, 기지 사용 거부 스페인에 “모든 교역 중단”

-

4

트럼프 안 겁내는 스페인…공습 협조 거부하고 무역 협박도 무시

-

5

“배런을 전쟁터로”…트럼프 아들 입대 촉구 SNS 확산

-

6

제주 우도 해안 폐목선서 北노동신문 추정 종이 발견

-

7

세계 최초 이란 ‘드론 항모’, 알고보니 한국산?

-

8

“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”

-

9

병걸리자 부모가 산에 버린 딸, ‘연 500억 매출’ 오너 됐다

-

10

[단독]한미, 주한미군 무기 중동으로 차출 협의

-

1

[김순덕 칼럼]‘삼권장악 대통령’으로 역사에 기록될 텐가

-

2

‘증시 패닉’ 어제보다 더했다…코스피 12%, 코스닥 14% 폭락

-

3

[단독]한미, 주한미군 무기 중동으로 차출 협의

-

4

“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”

-

5

주가 폭락에…코스피·코스닥 서킷브레이커 발동

-

6

정청래 “조희대, 사법개혁 저항군 우두머리냐? 사퇴도 타이밍 있다”

-

7

李 “檢 수사·기소권으로 증거조작…강도·살인보다 나쁜 짓”

-

8

국힘 또 ‘징계 정치’… 한동훈과 대구行 8명 윤리위 제소

-

9

與 “조희대 탄핵안 마련”… 정청래는 “사법 저항 우두머리냐”

-

10

李 “필리핀 대통령에 수감된 한국인 마약왕 인도 요청”

트렌드뉴스

-

1

이라크 쿠르드 반군, 이란 지상전 개시… “美서 지원 요청”

-

2

美국방차관 “한국이 北 상대 재래식 대응 책임지기로 합의”

-

3

트럼프, 기지 사용 거부 스페인에 “모든 교역 중단”

-

4

트럼프 안 겁내는 스페인…공습 협조 거부하고 무역 협박도 무시

-

5

“배런을 전쟁터로”…트럼프 아들 입대 촉구 SNS 확산

-

6

제주 우도 해안 폐목선서 北노동신문 추정 종이 발견

-

7

세계 최초 이란 ‘드론 항모’, 알고보니 한국산?

-

8

“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”

-

9

병걸리자 부모가 산에 버린 딸, ‘연 500억 매출’ 오너 됐다

-

10

[단독]한미, 주한미군 무기 중동으로 차출 협의

-

1

[김순덕 칼럼]‘삼권장악 대통령’으로 역사에 기록될 텐가

-

2

‘증시 패닉’ 어제보다 더했다…코스피 12%, 코스닥 14% 폭락

-

3

[단독]한미, 주한미군 무기 중동으로 차출 협의

-

4

“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”

-

5

주가 폭락에…코스피·코스닥 서킷브레이커 발동

-

6

정청래 “조희대, 사법개혁 저항군 우두머리냐? 사퇴도 타이밍 있다”

-

7

李 “檢 수사·기소권으로 증거조작…강도·살인보다 나쁜 짓”

-

8

국힘 또 ‘징계 정치’… 한동훈과 대구行 8명 윤리위 제소

-

9

與 “조희대 탄핵안 마련”… 정청래는 “사법 저항 우두머리냐”

-

10

李 “필리핀 대통령에 수감된 한국인 마약왕 인도 요청”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0