공유하기

의료, 미래 성장산업으로 키워야

-

입력 2007년 6월 12일 03시 00분

글자크기 설정

일본의 의사 부족 사태는 이곳만의 문제가 아니다. 출산을 앞두고 병원을 찾아다니는 임신부들이 ‘출산 난민’으로 불리며 사회문제로 등장했다.

중국이 이 틈을 파고들고 있다. 일본에 머물며 일본어를 배우는 중국 의사는 1000여 명에 이를 것으로 추산된다. 10년 뒤에는 1만여 명의 중국 의사가 일본에 ‘수입’될 것이라는 전망도 나온다.

한국은 어떨까? 우수한 의사 인력이 풍부하지만 이런 상황에 충분히 대비하지 못하고 있다.

전문가들은 머지않아 본격화될 ‘한중일(韓中日) 의료 전쟁’에서 한국이 설 자리를 찾으려면 의료를 한국의 미래 성장산업으로 키워내기 위한 발상의 전환이 필요하다고 지적한다.

○ 의료 선진국으로 내닫는 중국

중국의 안과 전문의원 ‘아이얼(愛兒) 병원’은 중국 의료개혁의 대표적 성공사례로 꼽힌다. 첨단 레이저 장비를 도입하고, 미국 유럽에서 공부한 의사들이 환자를 돌보고 있다. 라식 수술 등의 기술은 이미 한국을 넘어섰다는 평이다.

이 병원이 소속된 ‘아이얼 안과병원 그룹’은 중국 10여 개 도시에 지점을 내고 대형 병원체인으로 발돋움하고 있다.

이런 배경에는 중국 정부의 노력이 크다. 중국 정부는 2000년 의료산업을 민간 주도로 바꾸는 한편 ‘영리(營利)병원 제도’를 만들었다. 외국자본의 병원 지분 소유도 허용해 미국 등의 세계적 병원들이 진출을 서두르고 있다.

중국에서 7, 8개 의원을 운영하는 ‘예치과’의 박인출 대표원장은 “장차 의료시장이 개방되면 상당수의 한국 병원은 중국 자본에 흡수될 수 있다는 우려도 나온다”며 “엄청난 돈이 중국 의료계로 몰리고 있다”고 전했다.

한국과 마찬가지로 영리 병원이 허용되지 않는 일본의 의료 개혁 속도는 빠르지 않다.

하지만 기본적인 의료의 질이 높고, 고령화에 따른 노인 의료 수요가 급증하면서 일본 정부도 의료업을 미래 유망산업으로 인식하며 국가적 지원을 늘리고 있다.

○ 인력은 상위, 경쟁력은 하위인 한국 의료

‘의대생은 1류, 병원은 3류.’

한국 의사들은 우리의 의료 현실을 이렇게 자조적으로 표현하곤 한다.

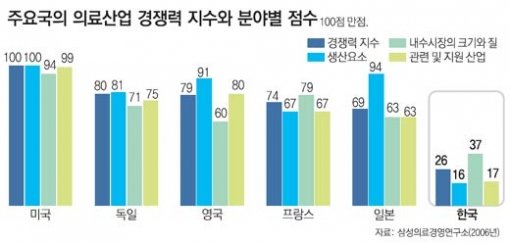

삼성의료경영연구소에 따르면 한국의 의료산업 경쟁력은 2006년 현재 미국의 26%, 독일의 33%, 일본의 38% 수준으로 평가됐다. 인구 1000명당 의사 수는 1.6명(2004년 기준)으로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 30개국 중 최하위 수준이다.

반면 의과대학들은 매년 전국의 최우수 학생들을 ‘싹쓸이’하고 있다.

곤도 가쓰노리(近藤克則·사회역학) 일본복지대학 교수는 2009년에는 한국의 인구 1000명당 의사 수가 일본을 추월할 것으로 예상했다.

일본 정부가 의료인력 과잉을 우려해 의사 증가를 억제해 왔기 때문이다. 최근 일본의 연간 의사 증가율은 1.1% 수준인 데 비해 한국은 약 5%씩 늘고 있다.

일본에 비해 상대적으로 우수한 의료 인력자원이 풍부해지고 있다는 점은 장차 동북아 지역 의료시장에서 경쟁력을 높일 수 있는 긍정적 변수다.

○ 병원 영리화 전향적 검토 필요

서울 강남구 신사동 BK성형외과는 최근 중국인 의사 2명을 채용했다. 한 달 평균 20여 명씩 찾아오는 중국인 환자와 ‘의사소통’을 하기 위해서다.

부산 수영구 남천동 ‘좋은 강안병원’은 항구 도시이자, 일본과 가까운 지역적 특성을 살려 외국인 환자 유치에 성공한 사례다. 영어에 능통한 직원이 항시 대기하는 이 병원은 한 해 평균 200여 명의 외국인 환자들이 찾는다.

이런 사례들은 한국 의료산업이 중국과 일본의 ‘틈새시장’을 파고들 경우 경쟁력을 갖출 수 있다는 해석이 가능하다. 한국의 의료계에는 미국식 의료 시스템과 전문 인력이 갖춰져 있지만 의료비는 아직 선진국보다 싼 편이다.

이런 기회를 충분히 활용하기 위해서는 ‘병원 영리화’ 등 근본적인 제도 개선과 국민의 인식 변화가 필요하다는 것이 전문가들의 지적이다. 현 정부는 여러 차례 ‘병원 영리화’를 검토하겠다고 밝혔지만 아직까지 별 진전이 없다.

강성욱 삼성경제연구소 수석연구원은 “의료산업 활성화를 위해서는 국내외 자본의 적극적인 참여가 필요하다”며 “수익 창출을 위한 자유로운 비즈니스 모델을 만든다면 의료산업은 한국의 미래 경쟁력을 높이는 데 큰 기여를 할 수 있을 것”이라고 말했다.

유재동 기자 jarrett@donga.com

박중현 기자 sanjuck@donga.com

이유종 기자 pen@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0