공유하기

[한반도 열강 新4국지]<上>한국의 우방은 과연 있는가

-

입력 2004년 8월 15일 18시 48분

글자크기 설정

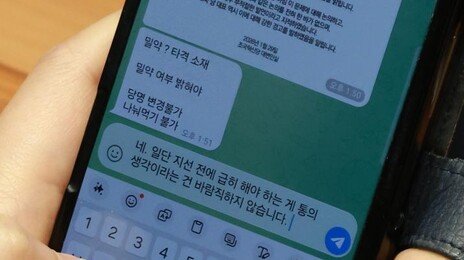

1905년 7월 29일. 일본 총리 가쓰라 다로(桂太郞)는 일본을 방문한 시어도어 루스벨트 미국 대통령 특사인 육군 장관 W H 태프트와 만났다. 대한제국 망국사의 시발점으로도 평가되는 가쓰라-태프트 밀약은 이렇게 탄생했다. 이 밀약으로 일본이 필리핀에서 미국의 독점적 권리를 인정하는 대신 미국은 한반도에서 완전히 손을 떼게 된다.

해묵은 역사를 다시 들추는 이유는 자명하다. 당시와 닮아가는 한반도 주변 기류가 기억의 시계를 100년 전으로 돌려놓고 있기 때문이다.

▽돌아서는 미국=외교통상부 미국 담당자들은 “미국의 주한미군 감축 및 재배치가 한국내의 반미감정에서 촉발된 측면도 있지만, 그보다는 미국 세계전략의 ‘그림’ 때문”이라고 말한다. 바꿔 말하면 미국의 세계전략에서 한국이 차지하는 위치가 대단히 작아졌다는 얘기다.

토머스 허버드, 스티븐 보즈워스 전 주한 대사가 귀국과 동시에 은퇴한 것도 미국의 외교전략에서 차지하는 한국의 무게가 어느 정도인지를 단적으로 보여준다. 더구나 미국의 동북아전략의 중심이 한미군사동맹에서 미일군사동맹으로 이동하면서 한국의 ‘몸값’은 더 떨어지고 있다.

북한 핵문제가 미국 관심사의 하나로 부상한 것도 한반도에 대한 관심 때문이 아니라 대량살상무기(WMD)와 테러 방지라는 미국의 세계전략 때문이다. 조지 W 부시 대통령은 최근 “목이 마르도록 (부시 대통령과) 춤추고 싶다”는 북한 김정일(金正日) 국방위원장의 간접적인 ‘러브콜’을 ‘거짓말쟁이’라는 이유로 단칼에 거절했다.

▽일어서는 일본=미국에서 한국의 몸값이 떨어지면 자연스럽게 일본의 평가액도 떨어진다. 최근 한국측의 일본 고위인사 면담 요청에 대해 일본 정부는 전례 없이 까다로운 ‘의전’을 요구하고 있다.

미국의 동북아전략이 대중(對中)전략에 첫 번째 초점이 맞춰져 있다는 건 외교 상식. 미국은 동북아에서 중국의 패권을 경계할 ‘미국의 대리인’으로 일본을 지목하고 있다.

일본의 군사대국화 움직임과 고이즈미 준이치로(小泉純一郞) 총리의 최근 평화헌법 개정 발언과 신사참배 강행 등은 이 연장선상에서 나왔다. 이런 ‘실력’을 바탕으로 일본은 북-미 회담 중재를 추진하는 등 외교무대에서도 본격적인 목소리를 내기 시작했다.

▽드러내는 중국=중국의 오랜 외교원칙인 ‘도광양회(韜光養晦·빛을 감추고 힘을 기른다)’가 최근 들어 바뀌고 있다. 미국에 유화 제스처로 일관했던 후진타오(胡錦濤) 국가주석은 최근 부시 대통령과의 전화에서 “대만에 첨단무기를 팔지 말라”고 경고까지 했다. 고구려사를 왜곡하는 ‘동북공정’도 패권주의의 한 단면이다.

중국은 매년 러시아에서 수호이-27, 수호이-30MKK 등 첨단 전투기를 수십대씩 구매하고 있다. 한 중국 전문가는 “중국이 겉으로는 ‘화평굴기(和平굴起·평화적으로 일어선다)’를 내세우고 있지만 장기적으로 동북아에서 미국과의 패권 경쟁까지 계산하고 있다”고 말했다.

▽준비하는 러시아=러시아는 지난달 중순 연해주에서 ‘기동 2004’로 불리는 대규모 군사훈련을 실시했다. 이 훈련에서는 유럽지역의 러시아군을 극동지역에 신속히 배치하는 작전이 실시됐다. 러시아의 전략 중심이 동북아로 이전될 수 있음을 상징적으로 드러낸 작전이었다. 여기에 러시아의 남북정상회담 중재설까지 끊이지 않는다.

▽우방 없는 한국=노무현(盧武鉉) 대통령은 미국에는 ‘미국 아니면 수용소에 있을 뻔했다’, 일본에는 ‘과거사를 묻지 않겠다’며 파격적으로 자세를 낮췄다. 그럼에도 멀어지는 미국과 재무장하는 일본은 물론 새롭게 목소리를 키우는 중국과 러시아를 제어할 지렛대를 갖추지 못하고 있다.

외교통상부의 한 관계자는 “미국에 이어 집권측이 내심 기대를 걸었던 중국마저 떨어져 나가면서 외교의 우선순위를 어디에 두어야 할지 정부 내에서도 헷갈리는 상황”이라고 말했다. 우방이 아무도 없는 허허벌판에서 ‘동북아 중심 국가’를 외치는 것은 공허한 메아리에 불과할 뿐이다.

박제균기자 phark@donga.com

김승련기자 srkim@donga.com

▼다사다난했던 盧대통령 정상외교▼

노무현 대통령은 역대 대통령들이 ‘통과의례’처럼 했듯이 취임 첫해인 지난해에 미국 일본 중국을 차례로 방문했다. 9월 하순 러시아까지 방문하면 4강 방문의 한바퀴를 도는 셈이다.

노 대통령은 올해 하반기 해외순방 일정까지 포함해 2년 동안 18개국을 방문했거나 방문이 예정돼 있다. 이는 김대중(金大中) 전 대통령이 임기 초 2년간 13개국을 방문했던 것에 비해 약간 많은 편. 외국 정상과의 회담 횟수도 올해 말까지 40여회에 이를 것으로 보여 김 전 대통령(45회)과 별 차이가 없다.

그러나 노 대통령의 정상외교는 다사다난(多事多難)했다. 대통령 당선과 함께 ‘자주외교’를 천명하면서 동맹인 미국과 파열음이 일었다. 외교 경험이 부족한 노 대통령의 말실수까지 겹쳤다.

지난해 5월 한미정상회담을 위해 미국을 방문했을 때도 ‘푸대접을 받았다’는 말이 나왔다.

고이즈미 준이치로 일본 총리와 글로리아 아로요 필리핀 대통령이 미국을 ‘국빈방문(State Visit)’한 것과 달리 ‘실무방문(Working Visit)’에 그쳤기 때문이다.

게다가 “53년 전 미국이 한국을 도와주지 않았다면 나는 지금쯤 정치범수용소에 있을지도 모른다”는 그의 발언은 ‘굴욕외교’ 시비를 불러일으키기도 했다.

지난해 6월 일본 방문은 현충일(6월 6일)이라는 방문 시점 때문에 논란을 빚은 가운데 방일 첫날 일본 국회가 유사법제 3개 법안을 통과시켜 노 대통령의 방문을 무색하게 했다.

다만 일본 총리와 단기 일정으로 의전이나 격식에 구애받지 않는 ‘실무 셔틀 외교’를 1년에 두 차례 이상 갖기로 하고 중국과도 이를 추진키로 한 점은 외교전문가들에게 좋은 평가를 받고 있다.

김정훈기자 jnghn@donga.com

트렌드뉴스

-

1

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

2

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

3

도경완, 120억 펜트하우스 내부 공개 “금고가 한국은행 수준”

-

4

이광재 “우상호 돕겠다” 지선 불출마…禹 “어려운 결단 고마워”

-

5

AG 동메달 딴 럭비선수 윤태일, 장기기증으로 4명에 새 삶

-

6

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

7

비트코인, 9개월만에 7만 달러대로…연준 의장 워시 지명 영향

-

8

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

9

“평생 취미 등산 덕분에 88세 성균관장 도전” 설균태 성균관 고문회장[양종구의 100세 시대 건강법]

-

10

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

1

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

2

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

3

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

4

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

5

다이소 매장서 풍선으로 ‘YOON AGAIN’ 만들고 인증

-

6

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

7

귀국한 김정관 “美측과 불필요한 오해는 해소됐다 생각해”

-

8

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

9

코스피 불장에도 실물경기 꽁꽁… ‘일자리 저수지’ 건설업 바닥

-

10

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

트렌드뉴스

-

1

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

2

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

3

도경완, 120억 펜트하우스 내부 공개 “금고가 한국은행 수준”

-

4

이광재 “우상호 돕겠다” 지선 불출마…禹 “어려운 결단 고마워”

-

5

AG 동메달 딴 럭비선수 윤태일, 장기기증으로 4명에 새 삶

-

6

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

7

비트코인, 9개월만에 7만 달러대로…연준 의장 워시 지명 영향

-

8

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

9

“평생 취미 등산 덕분에 88세 성균관장 도전” 설균태 성균관 고문회장[양종구의 100세 시대 건강법]

-

10

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

1

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

2

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

3

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

4

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

5

다이소 매장서 풍선으로 ‘YOON AGAIN’ 만들고 인증

-

6

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

7

귀국한 김정관 “美측과 불필요한 오해는 해소됐다 생각해”

-

8

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

9

코스피 불장에도 실물경기 꽁꽁… ‘일자리 저수지’ 건설업 바닥

-

10

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0