지방에 남은 청년들 ‘가난 대물림’ 굳어져…경제력 대물림 심화

- 동아일보

-

입력 2026년 2월 11일 17시 32분

공유하기

글자크기 설정

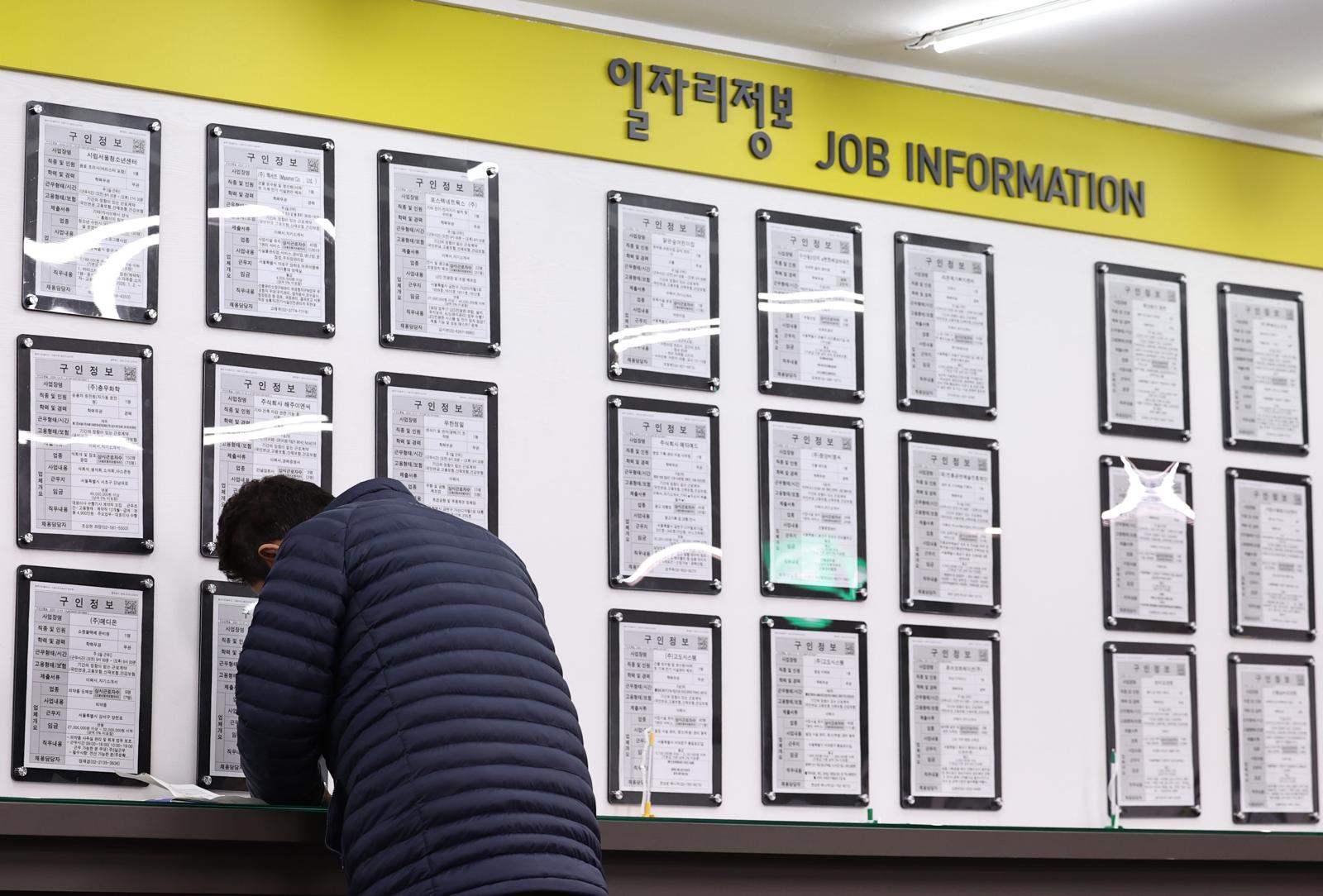

11일 한국은행이 경제협력개발기구(OECD)와 함께 한국노동패널을 분석한 결과 세대 간의 경제력 대물림이 최근 강화된 것으로 나타났다. 특히 소득보다 자산에서, 과거보다 최근 세대에서 대물림 현상이 두드러졌다.

연구진은 비슷한 연령을 소득과 자산 순으로 줄 세운 소득백분위 기울기를 활용해 계층 이동 가능성을 분석했다. 기울기가 1이면 부모의 소득과 자산이 완전히 자녀에게 전달되는 사회라는 뜻이다. 분석 결과 1971~1980년생인 자녀는 소득과 자산백분위 기울기가 각각 0.11, 0.28로, 전체 연령대 평균(0.25, 0.38)보다 낮았다. 이들은 비교적 계층을 이동하기 수월하다는 뜻이다. 반면 1981~1990년생 자녀는 소득과 자산백분위가 각각 0.32, 0.42로 대물림이 심화하면서 계층 이동이 어려워졌다.

실제로 출신 대학에 따른 소득 차이는 세대별로 다른 양상을 보였다. 50대는 지방에서 태어난 사람이 어느 지역에서 대학을 졸업하든 소득 차이가 크지 않았다. 이들을 소득수준별로 세웠을 때 수도권 졸업자든 비수도권 졸업자든 100명 중 상위 37~40등 구간에 있었다.

반면 30대에서는 차이가 크게 벌어졌다. 지방에서 태어난 30대는 수도권 대학을 졸업하면 100명 중 39등 수준이었다. 하지만 지방 대학을 졸업하면 52등 수준이었다.

연구를 진행한 정민수 지역경제조사팀장은 “거점도시 대학의 경쟁력이 약하고 비수도권 전반에 양질의 일자리가 부족한 구조적 여건이 복합적으로 작용한 결과”라며 “과거에는 제조업 중심의 양질의 일자리가 비수도권에도 많았지만, 최근에는 양질의 일자리가 지식산업 위주로 수도권에 집중돼 있다”고 설명했다.

문제는 이런 수도권 집중이 양극화를 더 심화시킨다는 점이다. 한은은 ‘지역별 비례선발제’ 등을 통해 지방 저소득층 학생이 서울 상위권 대학으로 진학할 기회를 확대해야 한다고 제안했다. 지방 대학의 교육 경쟁력을 획기적으로 높이는 과감한 투자가 필요하다는 지적도 나왔다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

[단독]국방부 “주택공급 위해 국방硏 이전 반대…정부 일방발표”

-

2

배우 정은우 사망…전날 SNS에 장국영 사진 올리고 ‘그리운…’ 글

-

3

최선규 “3살 딸 트럭 깔려 사망 판정…품에 안자 기적 일어나”

-

4

김종혁 “장동혁은 전한길-고성국의 숙주…윤어게인, 張 통해 목소리내”[정치를 부탁해]

-

5

[단독]빗썸 “비트코인 이벤트, 실무자 1명이 실행…27명이 30억 인출”

-

6

‘트럼프 그룹’ 하남 상륙? 차남, 연이틀 방문…K-스타월드 부지 등 둘러봐

-

7

軍, 비상계엄 관련 前합참차장 파면 등 중장 3명 중징계

-

8

이부진, 아들 졸업식 ‘올블랙’ 패션…70만원대 가방 뭐길래

-

9

20년 감옥살이중 숨진 뒤에야 ‘아내 살해’ 누명 벗었다

-

10

의대 증원에도 전공의 잠잠…“정부와 싸울 힘도 없다”

-

1

정동영 “무모한 무인기 침투, 北에 깊은 유감”… 北 반발 한미 특수전훈련, 美 공개-韓은 침묵

-

2

김민석 “얻다대고 발언 사과 안해” 윤영석 “거, 참…겸손하게 하십쇼”

-

3

정동영 “무인기 침투 관련 北에 깊은 유감”…정부 첫 유감 표명

-

4

‘전두환 사진 걸자’ 고성국에 탈당권유…국힘 서울시당 한밤 중징계

-

5

김종혁 “장동혁은 전한길-고성국의 숙주…윤어게인, 張 통해 목소리내”[정치를 부탁해]

-

6

조국 “與 연대 제안 동의…지방선거 연대 맞다면 방법 정해야”

-

7

안규백 “軍이 김정은 심기 보좌? 박충권 의원 망언 사죄하라”

-

8

李대통령 내일 정청래·장동혁 초청 오찬…“의제 제한없다”

-

9

위기 맞은 정청래, 반사이익 김민석, 출마로 기우는 조국

-

10

배현진 “나를 징계해 서울시당 공천심사 중단시킬까 우려”

트렌드뉴스

-

1

[단독]국방부 “주택공급 위해 국방硏 이전 반대…정부 일방발표”

-

2

배우 정은우 사망…전날 SNS에 장국영 사진 올리고 ‘그리운…’ 글

-

3

최선규 “3살 딸 트럭 깔려 사망 판정…품에 안자 기적 일어나”

-

4

김종혁 “장동혁은 전한길-고성국의 숙주…윤어게인, 張 통해 목소리내”[정치를 부탁해]

-

5

[단독]빗썸 “비트코인 이벤트, 실무자 1명이 실행…27명이 30억 인출”

-

6

‘트럼프 그룹’ 하남 상륙? 차남, 연이틀 방문…K-스타월드 부지 등 둘러봐

-

7

軍, 비상계엄 관련 前합참차장 파면 등 중장 3명 중징계

-

8

이부진, 아들 졸업식 ‘올블랙’ 패션…70만원대 가방 뭐길래

-

9

20년 감옥살이중 숨진 뒤에야 ‘아내 살해’ 누명 벗었다

-

10

의대 증원에도 전공의 잠잠…“정부와 싸울 힘도 없다”

-

1

정동영 “무모한 무인기 침투, 北에 깊은 유감”… 北 반발 한미 특수전훈련, 美 공개-韓은 침묵

-

2

김민석 “얻다대고 발언 사과 안해” 윤영석 “거, 참…겸손하게 하십쇼”

-

3

정동영 “무인기 침투 관련 北에 깊은 유감”…정부 첫 유감 표명

-

4

‘전두환 사진 걸자’ 고성국에 탈당권유…국힘 서울시당 한밤 중징계

-

5

김종혁 “장동혁은 전한길-고성국의 숙주…윤어게인, 張 통해 목소리내”[정치를 부탁해]

-

6

조국 “與 연대 제안 동의…지방선거 연대 맞다면 방법 정해야”

-

7

안규백 “軍이 김정은 심기 보좌? 박충권 의원 망언 사죄하라”

-

8

李대통령 내일 정청래·장동혁 초청 오찬…“의제 제한없다”

-

9

위기 맞은 정청래, 반사이익 김민석, 출마로 기우는 조국

-

10

배현진 “나를 징계해 서울시당 공천심사 중단시킬까 우려”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0