공유하기

은행으로 간 수학자들

-

입력 2008년 4월 12일 02시 50분

글자크기 설정

“며칠 전 돈이 필요해서 대출을 받을까 생각하고 있던 차에 은행에서 대출안내 전화가 걸려왔어요. 곧바로 대출을 받았죠. 그 상담원 운이 참 좋았죠?”

신한은행 양현미(45·여) 마케팅본부장은 최근 지인이 이런 말을 하는 걸 듣고 빙그레 웃었다. 이 지인이 받은 전화는 우연의 일치가 아니라 사전에 ‘수학적’으로 계산된 것이기 때문.

지난해 4월 신한은행에 입행한 양 본부장은 이 은행의 마케팅 기법을 바꿔 놓았다. 이전까지 은행의 전화 마케팅은 직장인 가운데 신용이 좋은데 대출을 받은 적이 없는 고객들을 추린 뒤 열심히 전화를 돌리는 것이었다.

양 본부장이 도입한 ‘고객 행동유형 분석모델’ 프로그램은 회귀분석이라는 수학적 기법을 이용해 고객의 입출금 거래 명세와 평균잔액 등을 분석한 결과를 토대로 특정 시점에 대출이 필요할 것으로 추정되는 고객들을 뽑아내는 방식이다. 그 결과 1∼2%에 불과했던 이 은행의 대출 안내전화 성공률은 1년 만에 13%로 올랐다.

미국 뉴욕주립대에서 응용수학 박사 학위를 받고 현지 아멕스카드에서 고객분석 업무를 하던 양 본부장은 ‘수학자’라는 점 때문에 이 은행에 특채됐다.

○ 우수한 수학자 선호는 세계적 현상

최근 각종 파생상품에 대한 수요가 늘면서 금융회사에 취직하는 수학자들이 부쩍 늘고 있다. 금융계에 취업한 수학자들은 주로 파생상품 설계 업무를 맡는 ‘퀀트’(Quantitative의 줄임말로, 파생상품 설계 전문가를 뜻함)로 일한다.

현재 한국의 금융회사별로 퀀트 업무를 맡는 수학 전공자들은 평균 3∼4명, 업계 전체로는 박사 학위 소지자만 50여 명 정도로 추산된다.

금융회사들이 수학자들을 고용하는 이유는 현장 경험과 단순한 복리계산만으로 설계하기 힘든 금융상품이 늘어났기 때문이다.

최근 각 금융회사에서 경쟁적으로 내놓고 있는 주가지수연계증권(ELS)이 수학자들의 손을 거쳐 만들어진 대표적인 파생금융상품이다. 특정 시점에서 주가의 변동에 따라 수익률이 매겨지기 때문에 다양한 조건에 따른 확률을 계산해야 한다.

신한은행의 투자은행(IB) 담당 이휴원 부행장은 “금융권에서 우수한 수학자들을 선호하는 것은 한국뿐 아니라 세계적인 현상”이라고 말했다.

미국에서는 1980년대 말부터 수학자들이 월스트리트로 진출해 금융계의 최고 엘리트 자리를 차지하고 있다. 르네상스테크놀로지라는 헤지펀드를 운용하며 2006년 15억 달러(약 1조4700억 원)의 연봉을 받은 제임스 시몬스 씨가 대표적인 퀀트다. 하루 40억 원을 번 셈. 그는 매사추세츠공대(MIT)와 버클리대에서 수학을 전공하고 하버드대와 MIT에서 수학과 교수로 일하다 금융계에 뛰어들었다. 그가 수학자, 천문학자들을 모아 1989년 만든 ‘메달리온 펀드’는 연간 평균 30%가 넘는 놀라운 성과를 내왔다.

○ “말이 아니라 공식으로 말해요”

한국의 퀀트들은 요즘 파생상품 설계 등의 분야뿐 아니라 마케팅, 상품 거래 등으로 분야를 넓혀 가고 있다. 서울대 수학과 석사과정을 마친 국민은행 트레이딩부 임현철(43) 팀장은 선물 옵션 상품 설계와 거래를 함께 맡고 있다.

수학자들이 금융회사로 진입하면서 업무 방식에도 변화가 나타나고 있다. 각종 회의나 업무 협의에서 말이 아니라 수식과 데이터가 판단의 근거로 등장한 것.

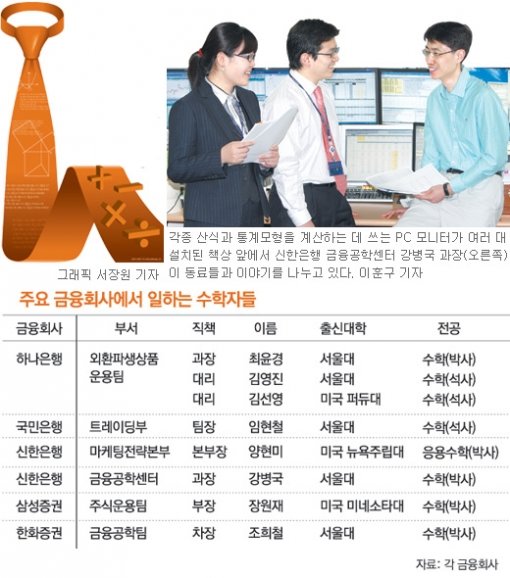

수학 박사인 신한은행 강병국(37) 금융공학센터 과장은 “말이나 글이 아니라 수식만으로 설명하는 것은 수학자들이 글 쓰는 데 익숙하지 않은 탓도 있다”고 말했다.

이공계 취업난도 이들을 금융회사로 끌어들이는 데 한몫을 하고 있다. 이공계 출신이 주로 취업하는 다른 직장에 비해 금융회사의 처우가 좀 나은 편.

하지만 수학자들이 수학 이론뿐 아니라 금융 시장에 대한 현실적인 감각을 먼저 익혀야 한다는 자성도 나온다. 한화증권 금융공학팀 조희철(38) 차장은 “복잡한 수식을 통해 도출한 결론이 현업에서 ‘감’으로 짚어낸 것보다 떨어질 때도 적지 않다”고 전했다. 김동석(금융공학 전공) KAIST 테크노경영대학원 교수는 “수학을 경제에 실제로 어떻게 적용할지 고민하는 노력이 필요하다”고 말했다.

금융수학이나 금융공학 같은 전문 프로그램이 좀 더 확대돼야 한다는 지적도 있다. 현재 한국에서는 KAIST만 이런 성격의 학위과정을 운영하고 있다.

곽민영 기자 havefun@donga.com

손영일 기자 scud2007@donga.com

트렌드뉴스

-

1

소니 집어삼킨 TCL, 다음 목표는 삼성-LG… 중국의 ‘TV 굴기’

-

2

“불륜으로 성병 걸린 빌게이츠, 엡스타인에 SOS” 문건 공개

-

3

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

4

도경완, 120억 펜트하우스 내부 공개 “금고가 한국은행 수준”

-

5

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

6

이란 남부 항구도시 8층 건물서 폭발…“원인 불명”

-

7

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

8

‘텍스트 힙’ 넘어 ‘라이팅 힙’으로… 종이와 책 집어드는 2030

-

9

‘두쫀롤’이 뭐길래…새벽 오픈런에 ‘7200원→5만원’ 되팔기까지

-

10

자유를 노래하던 ‘파랑새’가 권력자의 ‘도끼’로…트위터의 변절

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

3

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

4

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

5

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

6

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

7

韓 “입법전 투자 협의” 美 “빨리 시간표 달라”

-

8

지하철이 식당인가…컵라면, 도시락에 캔맥주까지

-

9

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

10

李 “부동산 정상화, 5천피-계곡 정비보다 쉬워”

트렌드뉴스

-

1

소니 집어삼킨 TCL, 다음 목표는 삼성-LG… 중국의 ‘TV 굴기’

-

2

“불륜으로 성병 걸린 빌게이츠, 엡스타인에 SOS” 문건 공개

-

3

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

4

도경완, 120억 펜트하우스 내부 공개 “금고가 한국은행 수준”

-

5

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

6

이란 남부 항구도시 8층 건물서 폭발…“원인 불명”

-

7

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

8

‘텍스트 힙’ 넘어 ‘라이팅 힙’으로… 종이와 책 집어드는 2030

-

9

‘두쫀롤’이 뭐길래…새벽 오픈런에 ‘7200원→5만원’ 되팔기까지

-

10

자유를 노래하던 ‘파랑새’가 권력자의 ‘도끼’로…트위터의 변절

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

3

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

4

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

5

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

6

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

7

韓 “입법전 투자 협의” 美 “빨리 시간표 달라”

-

8

지하철이 식당인가…컵라면, 도시락에 캔맥주까지

-

9

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

10

李 “부동산 정상화, 5천피-계곡 정비보다 쉬워”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개