공유하기

[公기업 空기업]<下>실종된 주인의식

-

입력 2005년 10월 27일 03시 00분

글자크기 설정

○ 낙하산 인사와 경영실적은 반비례

공기업에는 L 씨 같은 낙하산 인사가 많다. 심지어 “하루 종일 신문 보는 것이 일의 전부”라고 털어놓는 사람도 있다.

공기업의 경영 효율성 저하와 도덕적 해이는 이런 정치권 출신 낙하산 인사로부터 비롯되는 구조적 문제라는 지적이 많다. 정치권과의 친분을 활용해 사업 추진을 더 잘할 것으로 보는 시각도 있지만 소수 의견에 불과하다.

|

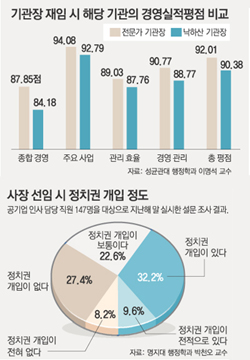

성균관대 이명석(李明奭·행정학) 교수가 1985년부터 1996년까지 18개 공기업의 경영실적 평점을 분석한 결과 전문가나 내부 인사가 기관장을 맡을 때보다 낙하산 인사로 기관장을 임명했을 때 점수가 더 나빴다.

전문가 기관장 시절에는 경영실적 평점이 평균 92.01점인 데 비해 낙하산 기관장 시절의 평점은 90.38점이었다. 종합 경영, 주요 사업, 관리 효율, 경영 관리 등 모든 항목에서 전문가 기관장 시절이 더 나았다.

공기업 사장 임명의 전문성과 투명성을 높이기 위해 김대중(金大中) 정부는 1999년 사장(기관장) 인사추천위원회를 통한 추천제를 도입했고, 노무현(盧武鉉) 정부는 지난해 이를 공모제로 강화했다.

○ 그래도 낙하산은 계속된다

하지만 상황은 크게 달라지지 않았다. 공기업 직원들은 제도 개혁에도 불구하고 정치권의 직간접적인 영향에 따른 낙하산 인사는 지속된다고 보고 있다.

명지대 박천오(朴天悟·행정학) 교수가 지난해 말 정부 투자기관 등의 인사담당 직원 147명을 상대로 설문 조사한 결과 41.8%가 기관장 인선 과정에서 정치권의 개입이 있다고 봤다. 그렇지 않다는 응답은 35.6%.

한나라당 남경필(南景弼) 의원이 각 정부 산하기관 및 유관기관 인사 실태를 조사한 결과 지난해 말 현재 60명의 여권 출신 정치인이 이들 기관에 취업해 있어 낙하산 인사는 제도 개혁도 비켜 가고 있음을 보여 준다.

○ 효율 떨어뜨리는 조직 엇박자

이 과정에서 공기업 개혁은 점점 멀어지고 직원들은 “누가 기관장으로 오든 무슨 상관이냐”며 ‘제 밥그릇 챙기기’에 더 관심을 기울이는 악순환이 반복된다.

금융 관련 공사에 근무하는 원모(35) 씨는 “현재 같은 상황에서 공기업이 바뀌기는 어렵다”고 단언했다. 그는 “입사 후 사내에서 열린 낙하산 인사 반대집회에 몇 차례 참가하다 보니 내가 이 짓 하려고 입사했는지 허무할 때가 많았다”며 “이제는 성과급 더 받고, 해외연수 빨리 가는 것 외에는 별 관심이 없다”고 말했다.

전문가들은 “공기업 기관장에 전문성 있는 인사를 앉히고 정권 차원의 인사 개입 소지를 줄이는 게 급선무”라고 지적한다. 공기업 직원들도 내부 개혁이 추진되기 위해서는 이런 조치가 필요하다고 입을 모은다.

현재 대통령이 갖고 있는 기관장 임면권도 대통령(14.7%)보다는 기관 이사회(28%)나 별도의 인사위원회(18.2%)로 넘기자는 의견이 많았다.

박천오 교수는 “공기업의 효율성을 높이고 직원들의 도덕적 해이를 막기 위해서는 기관장 공모제의 세부 지침을 마련해 ‘무늬만 공모제’ 논란을 종식시키거나, 영국처럼 전문가 단체 등으로부터 인사 추천을 받는 방안을 강구해야 한다”고 조언했다.

이승헌 기자 ddr@donga.com

●민영화했더니…

|

포스코, 4년새 거둔 순이익 30년치와 비슷

공기업의 방만한 경영 실태가 드러나면서 ‘민영화’가 공기업 문제의 대안으로 다시 주목받고 있다.

정부는 외환위기 직후인 1998년부터 공기업의 경영 효율을 높이기 위해 민영화를 추진했다. 이때 민영화가 완료된 공기업은 포항제철(현 포스코), 한국통신(현 KT), 한국중공업(두산중공업에 합병) 등 8개.

이들 기업이 민영화 이후 보여 준 재무구조 개선과 투명한 지배구조는 공기업뿐 아니라 민간 기업에도 모범이 되고 있다.

특히 민영화 성공의 대표적 사례로 꼽히는 포스코의 경영 실적은 놀라울 정도.

2000년 10월 민영화된 포스코는 2001년부터 지난해까지 올린 순이익이 7조7260억 원으로 1968년 창립 이후 2000년까지 30여 년 동안 벌어들인 순이익(8조3800억 원)에 가깝다.

포스코가 이처럼 남는 장사를 할 수 있었던 것은 민영화 이후 경영전략을 ‘대량 생산, 대량 판매’ 방식에서 벗어나 ‘적정 생산, 최대 이익’ 방식으로 전환했기 때문.

1990년대 중반 공급자 중심에서 수요자 중심으로 바뀌고 있는 시장의 변화를 재빨리 읽고 유연하게 대처한 것은 민영화 때문에 가능했다는 평가다.

KT 역시 2002년 민영화를 통해 공기업 체질을 개선한 사례로 꼽힌다. 방만한 경영으로 투자비 수천억 원을 날리고도 직원들에게 과다한 보수와 퇴직금을 지급해 ‘부실 공기업의 전형’으로 질타 받던 공기업이 지금은 세계가 주목하는 기업이 됐다.

KT 이사회는 대표이사가 아닌 사외이사가 의장을 맡고 있어 의사결정과 집행 기능이 집중될 경우 빚어질 수 있는 부작용을 원천 봉쇄했다. 또 6시그마 운동을 통한 경영혁신으로 민영화 이후 작년까지 3년 동안 3494억 원을 절감했다.

바른 사회를 위한 시민회의 윤창현(尹暢賢) 사무총장은 “공기업들이 그동안 대규모 구조조정을 실시하는 등 노력을 했음에도 실질적 개혁이나 경영혁신으로 이어지지 못한 것은 ‘공기업=무(無)경쟁 사회’라는 근본적 한계 때문”이라며 “모든 공기업을 민영화하지 않더라도 적절한 경쟁체제 도입이 필요하다”고 설명했다.

김창원 기자 changkim@donga.com

트렌드뉴스

-

1

美, 최신예 미사일 ‘프리즘’ 이란서 처음 쐈다…“추종 불허 전력”

-

2

배현진 징계 효력 중지…“장동혁 지금이라도 반성하라”

-

3

“우리 아들-딸 왜 죽어야하나” 항의…팔 부러진채 끌려나갔다

-

4

관절 연골 안써야 안닳는다? 되레 움직여야 회복돼[노화설계]

-

5

美상원, ‘이란 공격 중단 결의안’ 부결…트럼프 제동 실패

-

6

[단독]“두건 쓴 무장경비대 길목마다 검문…택시로 20시간 달려 탈출”

-

7

추미애 “공소청법, 제왕적 검찰총장 못 막아”…정부안에 반발

-

8

“美영사관서 ‘쾅쾅’ 뒤 호텔바닥 부르르… 비행기 소리에 떨었다”

-

9

10억 투자하면 영주권… 2027년까지 연장

-

10

“이웃집이 이상했다”…문 열자 냉골 집에 쓰러진 모녀

-

1

[김순덕 칼럼]‘삼권장악 대통령’으로 역사에 기록될 텐가

-

2

배현진 징계 효력 중지…“장동혁 지금이라도 반성하라”

-

3

李 “주유소 휘발유 값 폭등…돈이 마귀라지만 너무 심해”

-

4

李 “‘다음은 北’ 이상한 소리하는 사람 있어…무슨 득 있나”

-

5

[단독]한미, 주한미군 무기 중동으로 차출 협의

-

6

트럼프, 결국 ‘대리 지상전’…쿠르드 반군 “美요청에 이란 공격”

-

7

“우리 아들-딸 왜 죽어야하나” 항의…팔 부러진채 끌려나갔다

-

8

김어준에 발끈한 총리실…“중동 대책회의 없다고? 매일 챙겼다”

-

9

與 경남도지사 후보 김경수 단수 공천

-

10

與 “조희대 탄핵안 마련”… 정청래는 “사법 저항 우두머리냐”

트렌드뉴스

-

1

美, 최신예 미사일 ‘프리즘’ 이란서 처음 쐈다…“추종 불허 전력”

-

2

배현진 징계 효력 중지…“장동혁 지금이라도 반성하라”

-

3

“우리 아들-딸 왜 죽어야하나” 항의…팔 부러진채 끌려나갔다

-

4

관절 연골 안써야 안닳는다? 되레 움직여야 회복돼[노화설계]

-

5

美상원, ‘이란 공격 중단 결의안’ 부결…트럼프 제동 실패

-

6

[단독]“두건 쓴 무장경비대 길목마다 검문…택시로 20시간 달려 탈출”

-

7

추미애 “공소청법, 제왕적 검찰총장 못 막아”…정부안에 반발

-

8

“美영사관서 ‘쾅쾅’ 뒤 호텔바닥 부르르… 비행기 소리에 떨었다”

-

9

10억 투자하면 영주권… 2027년까지 연장

-

10

“이웃집이 이상했다”…문 열자 냉골 집에 쓰러진 모녀

-

1

[김순덕 칼럼]‘삼권장악 대통령’으로 역사에 기록될 텐가

-

2

배현진 징계 효력 중지…“장동혁 지금이라도 반성하라”

-

3

李 “주유소 휘발유 값 폭등…돈이 마귀라지만 너무 심해”

-

4

李 “‘다음은 北’ 이상한 소리하는 사람 있어…무슨 득 있나”

-

5

[단독]한미, 주한미군 무기 중동으로 차출 협의

-

6

트럼프, 결국 ‘대리 지상전’…쿠르드 반군 “美요청에 이란 공격”

-

7

“우리 아들-딸 왜 죽어야하나” 항의…팔 부러진채 끌려나갔다

-

8

김어준에 발끈한 총리실…“중동 대책회의 없다고? 매일 챙겼다”

-

9

與 경남도지사 후보 김경수 단수 공천

-

10

與 “조희대 탄핵안 마련”… 정청래는 “사법 저항 우두머리냐”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0