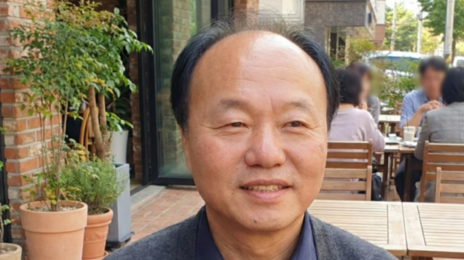

“멕시코 돌 궁금해 타코와 맥주로 버텨”… 1세대 여성 조각가 김윤신

- 동아일보

-

입력 2023년 3월 26일 11시 41분

공유하기

글자크기 설정

조각가 김윤신(88)이 스물여덟 살이던 1963년. 6남매 중 막내딸인 그는 오빠에게 프랑스로 유학을 가겠다고 말한다. 오빠는 동생에게 “결혼은 안하겠다는 얘기냐”고 했다. 그렇다는 여동생에게 오빠는 두 가지를 말해주었다.

“네가 늙어도 조카들에게 의지하지 않겠다는 것, 호랑이굴에 물려가도 정신만 차리면 산다는 것. 두 가지만 명심하면 좋겠다.”

● 교수직 버리고 남미로 떠나다

김윤신은 1984년 아르헨티나로 이주해 줄곧 그곳에서 살았다. 1960년대 프랑스 유학을 다녀온 뒤 상명대 조소과 교수도 역임했지만 50살이던 그 해 교수직을 버리고 떠났다.

주변에서 만류할까 아무에게도 알리지 않고 떠났다는 그는 처음에는 아르헨티나로 떠난 조카를 돌봐줄 생각이었다. 그러나 그곳에서 무작정 한국 대사관을 찾아가 “전시를 열게 도와달라”고 말한 뒤 1년 만에 정말로 전시를 열었고, 현지에서 주목을 받으며 작가 생활을 이어갔다.

그러나 그는 아르헨티나의 드넓은 지평선과 커다란 나무에 반한 상태였다.

“교수가 아니라 미술가가 되겠다고 결심했어요. 먹고 살 고민은 안했어요. 내 일만 하면 된다는 생각이었죠.”

● 타코와 맥주로 버틴 멕시코

“강냉이를 갈아 전처럼 부친 뒤 연한 선인장 이파리와 풋고추를 넣은 타코와 캔맥주로 끼니를 때웠죠.”

그런 남미에서 최근 한국으로 돌아온 그는 아흔을 바라보는 나이에도 전기톱을 들고 조각을 한다. 나무 조각을 캔버스 삼아 그림을 그린 최근의 연작들을 ‘김윤신 만의 장르’로 보여주고 싶다는 포부도 이야기했다.

‘그 옛날 어떻게 결혼을 포기하고 예술가의 길을 택했느냐’는 질문에는 “나는 전쟁을 많이 겪었다”고 답했다.

원산 출신인 그는 13살이던 1948년, 사라졌던 오빠가 중국에서 독립군으로 싸우다 한국으로 돌아왔다는 소식을 듣고 엄마와 38선을 넘었다.

“전쟁이 일어났을 때 거리에 시체가 가득했고 살아남아야 된다는 생각 외엔 없었어요. 나라를 위해 죽음도 감수했던 오빠를 보며 나도 신념을 갖고 살겠다는 생각을 한 것 같아요.”

그런 김윤신의 작품은 ‘합이합일 분이분일’, 서로 다른 것이 하나이며 같은 것이 또 둘로 나눠지듯 세상 모든 것이 연결되어 있다는 의미를 담는다. 지금도 생생한 전쟁의 고통, 지구 반대편 낯선 땅 남미 등 너무나도 다른 것들을 껴안고 살 수 있었던 원동력은 예술이라는 듯 말이다. 이번 전시에는 석판화 석조각 목조각 등 작품 70여 점이 소개된다. 5월 7일까지. 무료.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

“얘기 하자하니 ‘감히 의원에게’ 반말” vs “먼저 ‘야 인마’ 도발”

-

2

“돈 좀 썼어” 성과급 1억 SK하이닉스 직원 ‘반전 자랑 글’

-

3

담배 피우며 배추 절이다 침까지….분노 부른 中공장 결국

-

4

“유심칩 녹여 금 191g 얻었다”…온라인 달군 ‘현대판 연금술’

-

5

“대출규제로 분양 무산 위기”…신혼 가장, 李대통령 상대 소송

-

6

10㎏ 뺀 빠니보틀 “위고비 끊자 다시 살찌는 중”…과학적 근거는? [건강팩트체크]

-

7

[단독]차 범퍼에 낀 강아지, 학대? 사고?…사건의 진실은

-

8

李 “다주택자 눈물? 마귀에 양심 뺏겼나…청년은 피눈물”

-

9

“중국 귀화해 메달 39개 바칠때 ‘먹튀’ 비난한 당신들은 뭘 했나”

-

10

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

1

李 “다주택자 눈물? 마귀에 양심 뺏겼나…청년은 피눈물”

-

2

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

3

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

4

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

5

“한국인 건들면 패가망신” 李대통령 SNS 글 삭제

-

6

“얘기 하자하니 ‘감히 의원에게’ 반말” vs “먼저 ‘야 인마’ 도발”

-

7

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

-

8

코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도

-

9

與 ‘5+1’ 서울시장 출마 러시… 국힘은 ‘강성 당원’ 변수

-

10

장동혁 “‘한동훈 징계 잘못’ 수사로 밝혀지면 정치적 책임지겠다”

트렌드뉴스

-

1

“얘기 하자하니 ‘감히 의원에게’ 반말” vs “먼저 ‘야 인마’ 도발”

-

2

“돈 좀 썼어” 성과급 1억 SK하이닉스 직원 ‘반전 자랑 글’

-

3

담배 피우며 배추 절이다 침까지….분노 부른 中공장 결국

-

4

“유심칩 녹여 금 191g 얻었다”…온라인 달군 ‘현대판 연금술’

-

5

“대출규제로 분양 무산 위기”…신혼 가장, 李대통령 상대 소송

-

6

10㎏ 뺀 빠니보틀 “위고비 끊자 다시 살찌는 중”…과학적 근거는? [건강팩트체크]

-

7

[단독]차 범퍼에 낀 강아지, 학대? 사고?…사건의 진실은

-

8

李 “다주택자 눈물? 마귀에 양심 뺏겼나…청년은 피눈물”

-

9

“중국 귀화해 메달 39개 바칠때 ‘먹튀’ 비난한 당신들은 뭘 했나”

-

10

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

1

李 “다주택자 눈물? 마귀에 양심 뺏겼나…청년은 피눈물”

-

2

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

3

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

4

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

5

“한국인 건들면 패가망신” 李대통령 SNS 글 삭제

-

6

“얘기 하자하니 ‘감히 의원에게’ 반말” vs “먼저 ‘야 인마’ 도발”

-

7

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

-

8

코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도

-

9

與 ‘5+1’ 서울시장 출마 러시… 국힘은 ‘강성 당원’ 변수

-

10

장동혁 “‘한동훈 징계 잘못’ 수사로 밝혀지면 정치적 책임지겠다”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0