공유하기

[책의 향기]지폐로 벽 바르던 시절도 있었네

- 동아일보

글자크기 설정

◇종이의 역사/니콜라스 A 바스베인스 지음/정지현 옮김/524쪽·2만7000원·21세기북스

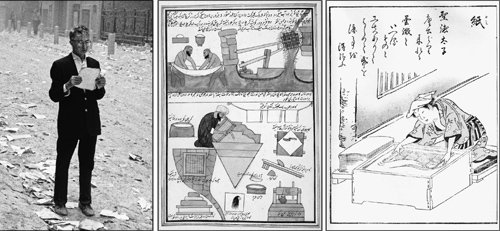

중국 한나라 때인 서기 105년 채륜이 발명한 종이가 곧 세계 곳곳에 퍼져 인류 문화의 정수를 담는 기록 수단이 됐다고 생각하기 쉽지만 사실은 그렇지 않다. 동쪽으로 한국과 일본에는 비교적 빨리 전파됐지만 서쪽으로 이슬람 세계를 거쳐 유럽에 다다르기까지는 스페인 12세기, 이탈리아 13세기 등 무려 1000년 넘게 걸렸다. 유럽 입장에서 보면 종이의 전래는 르네상스의 원동력이었고 이후 종이가 대량생산되면서 구텐베르크의 금속활자가 생겨날 수 있었다. H G 웰스는 저서 ‘세계사 대계’(1920년)에서 “종이가 유럽의 부활을 가능케 했다”고 언급했다.

총알과 폭탄이 난무하는 전쟁은 종이와 별 상관없을 것 같지만 1857년 제1차 인도독립전쟁(세포이항쟁)은 종이에서 비롯됐다. 영국의 동인도회사가 용병인 힌두교도와 이슬람교도들에게 돼지나 소의 기름을 묻힌 종이 탄약통을 입으로 찢어 쓰도록 하자 이에 반발해 촉발된 것이다. 힌두교도에겐 소가 신성했고 이슬람교도에겐 돼지가 금기시되는 동물이라 이를 입에 댈 수 없었기 때문이다. 1, 2차 세계대전은 ‘종이 전쟁’이라 할 만했다. 1차 대전 때 연합군은 하루 100만 장의 종이 전단(삐라)을 열기구에 띄워 독일군에게 뿌렸고 이는 적의 사기를 떨어뜨리는 새로운 무기였다. 2차 대전에서도 이탈리아 작전을 펼칠 때 연합군은 한 달에 1억 장을 뿌렸고 독일도 마찬가지였다.

종이는 훌륭한 기록 수단인 만큼 비밀이 담겼을 경우 파괴의 대상이기도 하다. 동독 정보기관 슈타지는 동독 붕괴 직전인 1989년 10월부터 3개월간 4500만 장의 비밀문건을 파쇄했지만 미처 소각하기 전에 적발됐다. 한 업체는 종이의 질감 모양 두께 활자체 등을 분석해 파쇄한 종이를 잇는 기계를 만들어 문건을 한창 복원 중이다. 미국 국가안보국은 아예 하루 12t의 파쇄용 기밀문서를 펄프로 만들어 피자 상자, 계란판으로 재활용하는 공장을 갖고 있다.

서정보 기자 suhchoi@donga.com

트렌드뉴스

-

1

[단독]이혜훈 “장남 다자녀로 연대 입학”…당시 그런 전형 없었다

-

2

하버드 의사가 실천하는 ‘뇌 노화 늦추는 6가지 습관’ [노화설계]

-

3

압수한 비트코인 분실한 檢… 수백억대 추정

-

4

“지방대생인데 차비 2만원만”…분식집 선의 악용한 청년들

-

5

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

6

[단독]“5000만원씩 두 상자로… 윤영호, 권성동에 1억 하나엔 ‘王’자 노리개”

-

7

[단독]年수출 처음 일본 제쳤다…韓 1041조원 vs 日 1021조원

-

8

李대통령 “다주택자 양도세 감면 연장, 전혀 고려 안해”

-

9

‘할머니 김장 조끼’에 꽂힌 발렌티노…630만원 명품 출시 [트렌디깅]

-

10

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

3

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

4

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

5

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

6

장동혁 양지병원 입원…“단식 8일간 靑·여당 아무도 안왔다”

-

7

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

8

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

9

홍익표 “李대통령, 장동혁 대표 병문안 지시…쾌유 기원”

-

10

[단독]이혜훈 “장남 다자녀로 연대 입학”…당시 그런 전형 없었다

트렌드뉴스

-

1

[단독]이혜훈 “장남 다자녀로 연대 입학”…당시 그런 전형 없었다

-

2

하버드 의사가 실천하는 ‘뇌 노화 늦추는 6가지 습관’ [노화설계]

-

3

압수한 비트코인 분실한 檢… 수백억대 추정

-

4

“지방대생인데 차비 2만원만”…분식집 선의 악용한 청년들

-

5

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

6

[단독]“5000만원씩 두 상자로… 윤영호, 권성동에 1억 하나엔 ‘王’자 노리개”

-

7

[단독]年수출 처음 일본 제쳤다…韓 1041조원 vs 日 1021조원

-

8

李대통령 “다주택자 양도세 감면 연장, 전혀 고려 안해”

-

9

‘할머니 김장 조끼’에 꽂힌 발렌티노…630만원 명품 출시 [트렌디깅]

-

10

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

3

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

4

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

5

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

6

장동혁 양지병원 입원…“단식 8일간 靑·여당 아무도 안왔다”

-

7

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

8

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

9

홍익표 “李대통령, 장동혁 대표 병문안 지시…쾌유 기원”

-

10

[단독]이혜훈 “장남 다자녀로 연대 입학”…당시 그런 전형 없었다

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0