공유하기

“창극 전회매진은 상상못할 사건”

- 동아일보

-

입력 2013년 7월 9일 03시 00분

글자크기 설정

임기 6개월 남긴 안호상 국립극장장

레퍼토리 시즌제, 절반의 성공 이뤄

“국립극장이 당연히 갖췄어야 할 제도를 창설 62년 만에 겨우 시작했을 뿐입니다. 탄력 받았으니 밀어붙일 때죠. 2016년까지 자체 기획공연 비율을 80%로 높이겠습니다.”

8일 국립극장 사무실에서 만난 안호상 국립극장장(54·사진)의 목소리에는 은근한 자긍심이 느껴졌다. 그가 지난해 1월 취임 직후 “선진국처럼 ‘레퍼토리 시즌제’를 도입하겠다”고 선언했을 때 기대보다는 우려의 시선이 많았다. 레퍼토리 시즌제는 테마별로 자체 기획한 1년간 공연 일정을 미리 공개하는 것. 그러나 ‘국립’ 타이틀을 건 8개 공연단체 중 국립극장으로부터 독립하지 않은 것은 창극단과 무용단, 국악관현악단 3개뿐이다. 안 극장장은 “대중성 없는 콘텐츠만 남았던 셈이다. 자체 기획이 가능할지 실은 암담했다”고 회고했다.

임기 6개월을 남기고 2013∼2014시즌 레퍼토리를 발표한 그에 대한 대체적 평가는 ‘절반 이상의 성공’이다. “무엇보다 중요한 변화는 단원들의 마음속에서 일어나고 있습니다. 창극단 공연이 전회 매진되리라고 누가 상상했을까요? 재미있고 새로운 공연은 관객의 ‘응답’을 받는다는 것을 증명한 셈입니다.”

올해는 지난 시즌 발표한 신작 13편 중 8편을 고정 레퍼토리로 편성했다. 전체 작품 수는 55편에서 63편으로, 레퍼토리는 12편에서 14편으로 늘었다. 뮤지컬 연출가 장유정 씨, 연극 연출가 고선웅 씨 등 현대극 장르의 스타들과 협업해 창극의 영역 확장도 시도한다. ‘집 나갔던’ 국립극단도 11월 새 단장을 마치는 달오름극장을 다시 신작 초연 메인무대로 사용한다.

“핀란드 안무가 테로 사리넨을 초청해 한국 전통무용과 합작 공연하게 하고 저평가된 국악 작곡가를 발굴해 소개할 수 있게 된 변화의 근거는 자신감입니다. 승부의 열쇠는 장르가 아닌 재미와 감동이라는 자신감.”

손택균 기자 sohn@donga.com

트렌드뉴스

-

1

경찰 조사받다 “물 좀 달라”…자리 뜨자 알약 20알 ‘꿀꺽’

-

2

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

3

윤주모, 편의점 덮밥 부실 논란 해명…“맛없어 보이게 찍어”

-

4

청사에 ‘구청장 전용 쑥뜸방’ 만든 부산 북구청장

-

5

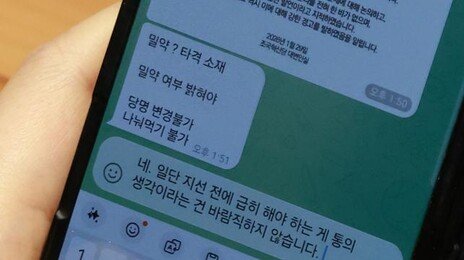

‘정청래-조국 밀약설’ 술렁이는 與…반청측 ‘타격 소재’ 찾았나

-

6

美 이민단속에 예산 펑펑…“32조 떼돈 벌었다” 웃는 기업 어디?

-

7

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

8

김정관, 러트닉과 관세 결론 못 내…“향후 화상으로 대화”

-

9

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

10

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

10

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

트렌드뉴스

-

1

경찰 조사받다 “물 좀 달라”…자리 뜨자 알약 20알 ‘꿀꺽’

-

2

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

3

윤주모, 편의점 덮밥 부실 논란 해명…“맛없어 보이게 찍어”

-

4

청사에 ‘구청장 전용 쑥뜸방’ 만든 부산 북구청장

-

5

‘정청래-조국 밀약설’ 술렁이는 與…반청측 ‘타격 소재’ 찾았나

-

6

美 이민단속에 예산 펑펑…“32조 떼돈 벌었다” 웃는 기업 어디?

-

7

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

8

김정관, 러트닉과 관세 결론 못 내…“향후 화상으로 대화”

-

9

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

10

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

10

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0