공유하기

[피플]“구들은 최고의 건강난방” 최영택 구들학회장의 예찬

-

입력 2005년 1월 20일 15시 48분

글자크기 설정

진선문, 인정전, 선정전을 지나 조선시대 왕이 일상 생활했던 희정당(熙政堂) 앞에 섰다. TV 사극에서 본 듯한 낯익은 건물. 그 밑의 움푹 패어 들어간 곳에 용도를 짐작하기 어려운 철문이 나타났다. 고개를 숙인 채 문을 열고 들어가니 뜻밖에도 2평 남짓한 공간이 나온다. 아궁이다.

“이 아궁이는 우리 식이 아니야.”

이곳을 살피던 한국구들학회 최영택 회장(76)은 “일제강점기를 거치면서 편리한 난방을 위해 구조가 바뀌었다”고 말했다. 그는 전통 구들 연구에 평생을 바친 인물이다.

|

구들은 ‘구운 돌’이라는 뜻의 우리말. 일제강점기부터 이를 한자화한 ‘온돌’(溫突)로 불리기도 한다. 중국 문헌 ‘수경주(水經注)’ 등에서는 “고구려인들이 겨울에 구덩이를 길게 파고 밑에서 불을 때 따뜻함을 유지한다”며 구들을 고구려의 독특한 문화로 꼽았다. 서양의 경우 구들과 유사한 ‘하이퍼코스트(Hypocaust)’가 기원전 250년경 공중목욕탕에 사용됐다는 설이 있지만 우리보다 200여 년 뒤지는 데다 로마 멸망과 함께 사라졌다.

○ 사라진 구들

구들은 열을 저장해 방바닥을 따뜻하게 하는 ‘축열(蓄熱) 바닥식’ 난방이다. 아궁이에 불을 지피면 이 열기는 방바닥 속의 ‘고래’라고 불리는 공간을 지나면서 구들장을 따뜻하게 만든 뒤 구새(굴뚝)로 빠져나가게 된다.

구들은 1960년대 초까지만 해도 서민들에게는 일반적인 난방 방식이었다. 하지만 나무 대신 연탄을 사용한 뒤 가스 중독 사고로 목숨을 잃는 사람이 늘고 서양식 온수보일러가 등장하면서 자취를 감췄다. 일부 한옥을 빼면 옛 구들은 찾아보기 어렵다.

구들 보려고 멀쩡한 건물을 뜯어 볼 수도 없고, 그래서 찾은 것이 창덕궁이다.

“궁궐은 당시 최고의 재료와 장인의 솜씨가 결합된 완벽한 건축물이지. 구들도 예외가 아니고. 구들의 원형이 가장 잘 남아 있는 게 궁궐이야. 20여 년 전에는 하도 자주 오니까 관리인이 아예 열쇠 꾸러미를 넘겨주기도 했는데….”

그는 과거 기억을 더듬으며 궁에 남아 있는 옛 구들의 온기를 찾아 나섰다.

○ 아궁이는 있는데 굴뚝이 없어

장소를 옮겨 다시 주합루(宙合樓)로 갔다. 이곳은 정조 원년인 1776년 세운 2층 누각으로 아래층은 궁중도서관인 규장각 서고이고 위층은 열람실이다.

노 장인은 대뜸 “구새를 한번 찾아보라”며 깜짝 퀴즈를 냈다. 하지만 가로 세로 1m, 깊이 5m가량의 큼지막한 아궁이는 보이지만 구새 닮은 것은 어디에도 없었다. 얼마 뒤 그는 아궁이 옆의 작은 사각 구멍을 가리켰다. 아궁이에서 출발한 불길이 바닥을 돈 뒤 바로 옆으로 빠져 나올 수 있도록 고래가 만들어진, 이른바 ‘되돈 고래구들’이다. 전남 화순군 등에서 이따금 발견되지만 궁궐에서는 희귀한 양식이다.

창덕궁의 곳곳을 휘휘 돌며 살피던 그는 사대부 집을 모방해 지은 민가 형식의 연경당(演慶堂)에 앞에 섰다.

이곳을 둘러보던 그의 눈이 둥그레졌다.

“허허 참. 불을 때는 데 연기가 나가는 구멍이 없어. 이런 복원이 말이 되나.”

그의 말대로 한쪽 벽에는 가로 세로 20cm 크기의 구새가 있었지만 다른 쪽에는 구새들의 흔적이 없었다. 연기 나갈 굴뚝이 사라진 것. 이어 안채로 들어가 부뚜막을 찾지만 부뚜막도 온데간데없다. 궁궐 아궁이에서는 유일하게 부뚜막이 딸려 있어 연구 가치가 높았는데 복원하면서 사라진 것 같다는 게 그의 주장이다.

○ 구들 짊어지고 40년

구들과 그의 인연은 6·25전쟁이 한창이던 1951년으로 거슬러간다. 추운 고지 참호 속에서 밤을 새워야 했다. 너무 추웠지만 난방 시설이 있을 리 없었다. 그래서 병사들은 철로 된 탄피상자를 뚫어 연결시킨 뒤 흙을 채운 간이 ‘철제 구들’을 만들어 불을 피웠다.

제대 후 건설업을 하던 그는 1966년 구들을 평생의 업(業)으로 짊어지게 된다.

“당시 건설업을 했는데 연탄가스 중독으로 사람이 너무 많이 죽었어. 집을 지으면서도 이건 아니다 싶었지. 사람 살라고 집 짓지, 죽으라고 짓는 게 아니잖아.”

그는 제대로 된 책도 없고 체계적으로 배울 만한 곳도 없어 궁궐의 구들을 연구하기 시작했다. 20여년 독학으로 ‘한민족 문화원류의 원천 구들’을 출간했고 96년에는 한국구들학회를 창립했다.

그는 전통 방식의 구들 시공이 어려워지자 구들의 현대화에 힘써 80년대 후반 전기를 사용하는 ‘겹구들’을 개발했다. 하지만 서양식 난방 시스템에 밀려 대세를 바꾸기는 어려웠다.

○ 구들의 미래

우리 것이라는 이유만으로 구들을 보존해야 할까? 이에 대한 그의 대답은 간단하다. 구들이야말로 참살이(웰빙) 시대에 맞는 최고의 난방법이라는 것이다.

“좌식생활을 하는 민족은 우리와 일본 정도인데 신발을 벗고 방에 들어서면 더운 기운이 발바닥부터 닿아. 가장 이상적인 난방의 원칙은 머리는 차갑고 발은 따뜻하게 하는 ‘두한족열(頭寒足熱)’이지. 또 구들장 위에 누우면 피가 잘 통해 혈액순환을 도와주지. ‘구들장이 펄펄 끓는다’는 표현이 있는데 이게 요즘 돈 주고 찾아가는 찜질방 효과 아닌가.”

반면 방안의 공기를 덥히는 서양 난방은 뜨거운 공기가 위쪽에 머물고 차가운 공기가 아래에 머무는 ‘두열족한(頭熱足寒)’이다.

그는 요즘 걱정이 부쩍 늘었다고 했다. 구들을 사용하지 않으면서 그나마 구들을 제대로 놓을 줄 아는 장인들도 사라지고 있기 때문이다.

“한국인은 아랫목에서 태어나 살다 죽는 아랫목 문화를 지켜왔어. 여인네는 아이를 아랫목에서 낳았고, 사람이 죽으면 그곳에서 제사상을 받지. 구들이 ‘죽는다’는 것은 한국인의 문화가 사라진다는 거지. 더 늦기 전에 ‘구들학교’를 세워 전통 구들 문화를 전하고 싶어.”

▼개자리-고래 등 장치 열기 돌고 또 돌게해 불 꺼져도 온기 보존▼

세계 최초의 축열 바닥식 난방 방식인 구들은 겉으로는 단순해 보이지만 과학적인 원리가 숨겨 있다.

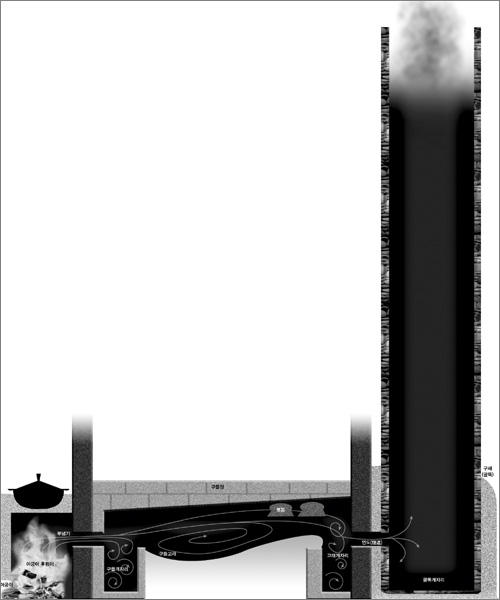

전통 구들에서 불을 때면 열기는 아궁이→아궁이 후렁이→부넘기→구들개자리→구들고래→고래개자리를 거쳐 구새(굴뚝)로 빠져나간다. ▶그래픽 참조

구들은 에너지 효율을 높이는 한편 불이 꺼지고도 열기를 보존하는 방식으로 만들어진다. 아궁이 후렁이는 부뚜막 안쪽의 비교적 넓은 공간으로 불을 땔 때 산소를 풍부하게 공급하고 열기를 보존하게 된다. ‘부채 고래’ ‘굽은 고래’ 등 다양한 형식의 구들 고래는 불길 통로를 미로처럼 만들어 구들장 곳곳을 오랫동안 달구기 위한 것. 부넘기는 일종의 턱으로 열기의 흐름 조절과 역류 방지, 개자리는 열의 저장과 분배를 담당한다.

개자리라는 말은 ‘개가 있는 자리’라는 데서 생겼다. 추운 지방의 개는 아궁이에 불을 피우면 옆에 쪼그리고 있다 불이 꺼지면 숯불 쪽으로 다가선다. 숯불조차 사라지면 후렁이 속으로, 더 추워지면 구들개자리로 옮겨 추위를 피한다. 구들개자리 위가 바로 방에서 가장 따뜻한 아랫목이다.

궁궐에서는 아궁이와 구새의 거리가 40m 이상 되는 경우도 있다. 굴뚝을 멀리 설치해 그만큼 열기가 구들장에 오래 남도록 한 지혜다.

하지만 현재 전통 구들 시공은 수요 부족과 시공의 어려움, 비용 문제 등으로 거의 찾아보기 어렵다. 최 회장이 개발해 지금까지 1000여 가구에 시공한 전기 겹구들 시공비는 100평 기준으로 2500만 원 수준. 콘크리트를 이용해 고래를 만들었고 거기에 발열선을 깔아 난방을 하게 된다. 시중에 나와 있는 온돌은 대부분 전기구들 또는 온수방식이다.

김갑식 기자 dunanworld@donga.com

피플 >

-

비즈워치

구독

-

테크챗

구독

-

동아광장

구독

트렌드뉴스

-

1

美, 최신예 미사일 ‘프리즘’ 이란서 처음 쐈다…“추종 불허 전력”

-

2

배현진 징계 효력 중지…“장동혁 지금이라도 반성하라”

-

3

“우리 아들-딸 왜 죽어야하나” 항의…팔 부러진채 끌려나갔다

-

4

“美영사관서 ‘쾅쾅’ 뒤 호텔바닥 부르르… 비행기 소리에 떨었다”

-

5

[단독]“두건 쓴 무장경비대 길목마다 검문…택시로 20시간 달려 탈출”

-

6

추미애 “공소청법, 제왕적 검찰총장 못 막아”…정부안에 반발

-

7

美상원, ‘이란 공격 중단 결의안’ 부결…트럼프 제동 실패

-

8

병걸리자 부모가 산에 버린 딸, ‘연 500억 매출’ 오너 됐다

-

9

10억 투자하면 영주권… 2027년까지 연장

-

10

한동훈 “尹 김경수 복권때 반대했는데…결국 공천받게 됐다”

-

1

[김순덕 칼럼]‘삼권장악 대통령’으로 역사에 기록될 텐가

-

2

李 “주유소 휘발유 값 폭등…돈이 마귀라지만 너무 심해”

-

3

李 “‘다음은 北’ 이상한 소리하는 사람 있어…무슨 득 있나”

-

4

배현진 징계 효력 중지…“장동혁 지금이라도 반성하라”

-

5

[단독]한미, 주한미군 무기 중동으로 차출 협의

-

6

트럼프, 결국 ‘대리 지상전’…쿠르드 반군 “美요청에 이란 공격”

-

7

與 경남도지사 후보 김경수 단수 공천

-

8

김어준에 발끈한 총리실…“중동 대책회의 없다고? 매일 챙겼다”

-

9

與 “조희대 탄핵안 마련”… 정청래는 “사법 저항 우두머리냐”

-

10

국힘, 靑 앞서 의총…“李, 사법 악법 공포하면 역사 죄인될 것”

트렌드뉴스

-

1

美, 최신예 미사일 ‘프리즘’ 이란서 처음 쐈다…“추종 불허 전력”

-

2

배현진 징계 효력 중지…“장동혁 지금이라도 반성하라”

-

3

“우리 아들-딸 왜 죽어야하나” 항의…팔 부러진채 끌려나갔다

-

4

“美영사관서 ‘쾅쾅’ 뒤 호텔바닥 부르르… 비행기 소리에 떨었다”

-

5

[단독]“두건 쓴 무장경비대 길목마다 검문…택시로 20시간 달려 탈출”

-

6

추미애 “공소청법, 제왕적 검찰총장 못 막아”…정부안에 반발

-

7

美상원, ‘이란 공격 중단 결의안’ 부결…트럼프 제동 실패

-

8

병걸리자 부모가 산에 버린 딸, ‘연 500억 매출’ 오너 됐다

-

9

10억 투자하면 영주권… 2027년까지 연장

-

10

한동훈 “尹 김경수 복권때 반대했는데…결국 공천받게 됐다”

-

1

[김순덕 칼럼]‘삼권장악 대통령’으로 역사에 기록될 텐가

-

2

李 “주유소 휘발유 값 폭등…돈이 마귀라지만 너무 심해”

-

3

李 “‘다음은 北’ 이상한 소리하는 사람 있어…무슨 득 있나”

-

4

배현진 징계 효력 중지…“장동혁 지금이라도 반성하라”

-

5

[단독]한미, 주한미군 무기 중동으로 차출 협의

-

6

트럼프, 결국 ‘대리 지상전’…쿠르드 반군 “美요청에 이란 공격”

-

7

與 경남도지사 후보 김경수 단수 공천

-

8

김어준에 발끈한 총리실…“중동 대책회의 없다고? 매일 챙겼다”

-

9

與 “조희대 탄핵안 마련”… 정청래는 “사법 저항 우두머리냐”

-

10

국힘, 靑 앞서 의총…“李, 사법 악법 공포하면 역사 죄인될 것”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[피플]국립현대미술관 한국화 수복전문가 차병갑 씨](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2005/01/27/6938672.1.jpg)

![[사설]“李에 돈 안 줘” 김성태 새 녹취… 사실 여부 철저히 밝혀야](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133358945.1.thumb.jpg)

![변시 5번 떨어진 ‘오탈자’ 2000명 시대[횡설수설/장택동]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133474218.2.thumb.jpg)

댓글 0