공유하기

[소설]하일지판 아라비안 나이트 (250)

-

입력 1996년 12월 22일 20시 19분

글자크기 설정

트렌드뉴스

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

日 소니마저 삼킨 中 TCL, 이젠 韓 프리미엄 시장 ‘정조준’

-

3

윤주모, 편의점 덮밥 부실 논란 해명…“맛없어 보이게 찍어”

-

4

美 이민단속에 예산 펑펑…“32조 떼돈 벌었다” 웃는 기업 어디?

-

5

청사에 ‘구청장 전용 쑥뜸방’ 만든 부산 북구청장

-

6

트럼프, 연준 의장에 케빈 워시 지명

-

7

호주오픈 결승은 알카라스 대 조코비치…누가 이겨도 ‘대기록’

-

8

김정관, 러트닉과 관세 결론 못 내…“향후 화상으로 대화”

-

9

합당 협상도 시작전 ‘정청래-조국 밀약설’ 문자 파장

-

10

뜨개질 열풍에 싱잉볼 명상까지… ‘느린 취미’로 소확행 찾는다

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

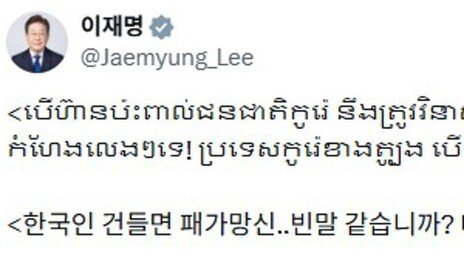

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

트렌드뉴스

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

日 소니마저 삼킨 中 TCL, 이젠 韓 프리미엄 시장 ‘정조준’

-

3

윤주모, 편의점 덮밥 부실 논란 해명…“맛없어 보이게 찍어”

-

4

美 이민단속에 예산 펑펑…“32조 떼돈 벌었다” 웃는 기업 어디?

-

5

청사에 ‘구청장 전용 쑥뜸방’ 만든 부산 북구청장

-

6

트럼프, 연준 의장에 케빈 워시 지명

-

7

호주오픈 결승은 알카라스 대 조코비치…누가 이겨도 ‘대기록’

-

8

김정관, 러트닉과 관세 결론 못 내…“향후 화상으로 대화”

-

9

합당 협상도 시작전 ‘정청래-조국 밀약설’ 문자 파장

-

10

뜨개질 열풍에 싱잉볼 명상까지… ‘느린 취미’로 소확행 찾는다

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[사설]실패가 자산인 사회, 창업 국가로 가는 지름길](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133269823.1.thumb.jpg)