[책의 향기]나무를 보면 인간의 삶이 보인다

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

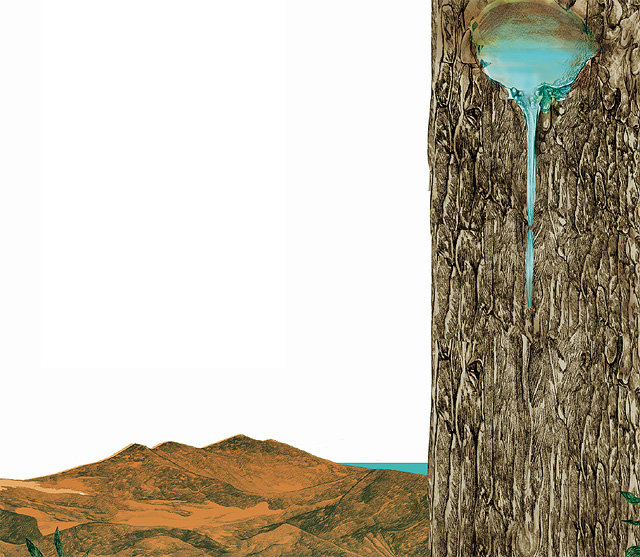

◇나무의 세계/조너선 드로리 지음·루실 클레르 그림·조은영 옮김/244쪽·2만 원·시공사

#2. 대서양을 횡단하는 노예선에서 노예상인들은 노예들이 마실 물에 이 열매의 가루를 섞어 썩은 물을 마시게 했다. 식욕과 갈증을 달래 준다고 알려졌던 이 열매는 어떤 나무에서 나는 것일까?(※정답은 기사 마지막에.)

어느 겨울 아침, 벼락을 맞아 줄기와 가지가 부러져 죽은, 집 근처 레바논시더 나무를 발견하고 눈물 흘리던 아버지를 본 까닭에 어렸을 때부터 식물의 아름다움을 접한 저자는 “나무를 보기만 해도 그냥 알 수 있었다”고 자신한다.

유럽오리나무는 이탈리아 수상도시 베네치아를 정말 ‘떠받치고’ 있다. 이 나무 목재가 물속에 잠겨 있어도 멀쩡하다는 것을 12세기 주민들이 알게 된 것. 세포벽에 들어 있는 특별한 화학물질이 부패의 원인이 되는 세균의 번식을 막아 수백 년이 지나도 물속에서 본래의 압축 강도를 유지한다.

‘굽은 나무가 선산(고향)을 지킨다’는 속담대로 비틀어지고 거대한 케이폭나무와 반얀(바니안)나무는 경외의 대상이면서 마을 주민들의 회합 장소다. 반얀나무의 반얀(banyan)은 상인을 뜻하는 ‘banian’에서 왔는데 이 거대한 나무 아래가 북적거리는 장터도 됐음을 엿볼 수 있다.

17세기에 처음으로 병에 코르크참나무 껍질로 만든 코르크 마개를 사용한 사람은 돔 페리뇽(돔 페리뇽 샴페인의) 수사였고, 소말리아의 유향나무는 세계에서 가장 빈곤한 지역에서 나는 가장 가치 있는 물자다. 고대 이집트인들은 유향을 ‘땅에 떨어진 신들의 땀’이라고 불렀다.

아시아에서는 9종의 나무가 소개되는데 아쉽게도 한국 나무는 없다. ‘조금 괴로운 당신에게 식물을 추천합니다’ ‘아무튼, 식물’ 같은 책을 쓴 임이랑 작가에게 하나 꼽아 달라고 했더니 한라산 등 고산지대에서 나는 구상나무를 알려줬다. ‘한국에서만 사는 소나뭇과의 나무. 키는 20m까지 자라며 단단하고 우아한 외형으로 1988년 서울 올림픽 심벌 나무로 지정됐다. 슬프게도 지구온난화로 고산지대 구상나무들이 죽고 있다.’ (정답 #1=독일가문비나무, #2=콜라나무)

민동용 기자 mindy@donga.com

트렌드뉴스

-

1

최준희 “저 시집갑니다…한사람 아내로 따뜻한 삶 살것”

-

2

천무, K2, K9 유럽 휩쓰는 K무기…현지 생산거점도 속속 마련

-

3

與 “6주택 장동혁 입장 밝혀라” 野 “李, 분당 복귀 여부 답하라”

-

4

권성동의 옥중편지…“현금 1억 구경조차 못 했다”

-

5

日 오사카 도톤보리서 흉기 난동…10대 1명 사망-1명 의식불명

-

6

‘덴마크 수모’ 안 당한다…스웨덴, 유로화 도입 검토 나선 이유

-

7

홍준표, 한동훈·배현진 겨냥?…“신의 저버린 배신자, 재기한 역사 없다”

-

8

“폐가 체험 할래?”…미성년자 유인해 산속에 버린 30대男 구속

-

9

상다리 휘어지는 차례상? “그건 제사상…차례·제사 구분해야”

-

10

‘충주맨’ 김선태, 왕따설 직접 부인…“갈등 때문에 퇴사한것 아냐”

-

1

李, ‘주택 6채’ 장동혁 콕 집어 “다주택자 특혜 유지해야 합니까?”

-

2

장동혁 “불효자는 웁니다”…李 저격에 시골집 사진 올리며 맞불

-

3

홍준표, 한동훈·배현진 겨냥?…“신의 저버린 배신자, 재기한 역사 없다”

-

4

與 “6주택 장동혁 입장 밝혀라” 野 “李, 분당 복귀 여부 답하라”

-

5

BYD가 수입차 5위, 아우디도 제쳐…‘메이드 인 차이나’의 공습

-

6

“초등생에게 ‘도련님’, 남편 동생에게 ‘서방님’…며느리가 노비냐”

-

7

1000채 넘는 대단지 전세 매물 0건… 서울 아파트 전세난, 우려가 현실로

-

8

권성동의 옥중편지…“현금 1억 구경조차 못 했다”

-

9

이진숙, 대구시장 출마 공식 선언 “박정희 정신으로 도약 이끌겠다”

-

10

1억 그림-집사 게이트 ‘줄무죄’…사실상 7전 5패 김건희 특검

트렌드뉴스

-

1

최준희 “저 시집갑니다…한사람 아내로 따뜻한 삶 살것”

-

2

천무, K2, K9 유럽 휩쓰는 K무기…현지 생산거점도 속속 마련

-

3

與 “6주택 장동혁 입장 밝혀라” 野 “李, 분당 복귀 여부 답하라”

-

4

권성동의 옥중편지…“현금 1억 구경조차 못 했다”

-

5

日 오사카 도톤보리서 흉기 난동…10대 1명 사망-1명 의식불명

-

6

‘덴마크 수모’ 안 당한다…스웨덴, 유로화 도입 검토 나선 이유

-

7

홍준표, 한동훈·배현진 겨냥?…“신의 저버린 배신자, 재기한 역사 없다”

-

8

“폐가 체험 할래?”…미성년자 유인해 산속에 버린 30대男 구속

-

9

상다리 휘어지는 차례상? “그건 제사상…차례·제사 구분해야”

-

10

‘충주맨’ 김선태, 왕따설 직접 부인…“갈등 때문에 퇴사한것 아냐”

-

1

李, ‘주택 6채’ 장동혁 콕 집어 “다주택자 특혜 유지해야 합니까?”

-

2

장동혁 “불효자는 웁니다”…李 저격에 시골집 사진 올리며 맞불

-

3

홍준표, 한동훈·배현진 겨냥?…“신의 저버린 배신자, 재기한 역사 없다”

-

4

與 “6주택 장동혁 입장 밝혀라” 野 “李, 분당 복귀 여부 답하라”

-

5

BYD가 수입차 5위, 아우디도 제쳐…‘메이드 인 차이나’의 공습

-

6

“초등생에게 ‘도련님’, 남편 동생에게 ‘서방님’…며느리가 노비냐”

-

7

1000채 넘는 대단지 전세 매물 0건… 서울 아파트 전세난, 우려가 현실로

-

8

권성동의 옥중편지…“현금 1억 구경조차 못 했다”

-

9

이진숙, 대구시장 출마 공식 선언 “박정희 정신으로 도약 이끌겠다”

-

10

1억 그림-집사 게이트 ‘줄무죄’…사실상 7전 5패 김건희 특검

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0