공유하기

[글로벌 JOB 챔피언]<3>실업의 벽, 창업으로 뛰어넘는다

- 동아일보

-

입력 2010년 4월 7일 03시 00분

글자크기 설정

스위스 “탄탄한 벤처가 일자리 만든다”… 외국인 창업도 지원

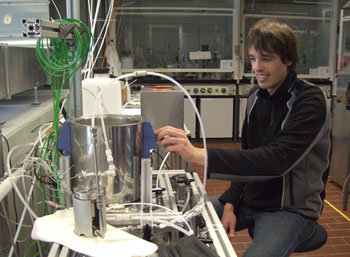

《스위스 명문대인 취리히연방공대(ETH) 기계공학과 박사과정에 다니는 독일 유학생 얀 울츠바커 씨는 외국인인데도 스위스 국민들이 낸 세금으로 지난해 11월 벤처기업을 창업했다. 같은 박사과정의 독일인 동기생과 함께 이산화탄소를 획득하고 저장하는 기술을 개발하는 ‘클라임워크스’를 세운 그는 회사 운영에 필요한 핵심적인 요소를 ETH와 스위스 정부로부터 제공받았다. 울츠바커 씨는 “업무와 연구에 필요한 공간과 기자재는 ETH가 제공했고, 앞으로 회사를 운영하는 과정에서 필요한 경영과 기술개발 노하우는 스위스 혁신진흥청(CTI)의 창업 코칭 프로그램을 통해 얻기로 했다”며 “스위스의 체계적인 창업지원 시스템 덕을 톡톡히 보고 있다”고 말했다. 클라임워크스는 조만간 2, 3명의 직원을 뽑고 본격적인 기술개발과 판매처 확보에 나설 계획이다.》스위스 ‘개방정책’

“기술 있다면 국적 상관없어”

열린지원에 실업률 4.4%불과

미국 ‘실버창업’

은퇴뒤 경영노하우 활용 확산

정부-대학도 지원 늘려

영국 ‘떡잎교육’

“학창시절에 창업 경험을”

중학교 90% 기업가과정 개설

대기업의 고용창출 능력이 점차 떨어지자 선진국들은 스위스의 사례처럼 중소 벤처기업 육성을 통한 일자리 늘리기를 고용 정책의 핵심 수단으로 활용하고 있다. 중소기업의 생산성이 대기업에 비해 아직은 떨어져 같은 투자 규모라도 훨씬 많은 인원을 채용할 수 있기 때문이다. 특히 지식형 창업은 진출할 수 있는 틈새 분야가 많아 미국 영국 등 선진국들은 경제발전과 고용 창출의 ‘두 마리 토끼’를 잡기 위해 지원을 아끼지 않고 있다.

ETH와 CTI의 창업 지원 프로그램은 벤처기업과 중소기업의 강국인 스위스에서도 탁월한 창업 모델로 꼽힌다. 1996년 시작된 이 프로그램의 지원을 받아 설립된 벤처·중소기업들은 90% 가까이가 현재도 활동 중이며 이에 따른 일자리 창출 효과 또한 스위스 정부의 기대를 뛰어넘고 있다. CTI와 ETH의 지원을 받아 설립된 기업은 각각 2800개, 920개 정도로 약 4000개의 직접적인 일자리를 만들어냈다. 통계에는 잡히지 않지만 부수적으로 생겨난 일자리까지 감안하면 1만 명 이상의 고용창출 효과가 있는 것으로 스위스 정부는 추산하고 있다.

스위스 창업문화에서 두드러지는 특징은 울츠바커 씨의 사례에서 알 수 있듯이 창업자의 국적까지 보지 않을 만큼 개방적이라는 점이다. 과학기술에 기반을 둔 사업모델로 성장 가능성이 크고, 회사의 위치가 스위스 안에만 있다면 국적은 문제가 되지 않는다.

CTI의 마르틴 보프 국장은 “세계 어느 나라나 벤처기업을 육성하면서 기대하는 효과는 과학기술 수준을 높이고 고용을 창출하는 것”이라며 “외국인이라도 회사를 만들어 일자리를 늘릴 수 있고 좋은 기술을 개발한다면 정부가 지원하지 않을 이유가 없다”고 말했다.

○청년과 노인이 함께 뛰는 미국의 벤처기업

사회 전반에 뿌리 깊은 창업문화가 깔려 있는 미국에선 대기업에 다니던 사람들이 은퇴 후 직접 회사를 차리는 경우가 많다. 대기업에서 익힌 기술과 경영 노하우를 활용해 자신의 노년을 알차게 가꾸고 후배들에게도 일할 기회를 주려는 것이다.

미국 메릴랜드 주 몽고메리 카운티의 바이오클러스터에 있는 창업보육기관 셰이디그로브 이노베이션센터에서 만난 아이작 개즈던 씨(67). 큰 키에 벽돌색 조끼를 입고 청바지에 손을 찔러 넣은 채 로비로 겅중겅중 걸어 나오는 모습이 마치 농구선수 같았다. 세계적인 종합화학회사인 듀폰의 간부를 지낸 그는 3년 전 ‘헤메믹스’라는 회사를 세워 적혈구 보관기간을 9배가량 늘리는 신기술을 개발했다.

뉴욕 브루클린에 위치한 ‘알리스터 앤드 파인’사는 대학을 졸업한 지 2년밖에 안 되는 브라이언 아이트컨 사장(26)이 지난해 5월 창업한 디지털 매거진 회사다. 아이트컨 사장은 “현재 직원이 12명 정도인데 하반기 이후에는 회계와 금융 분야에서 채용을 늘릴 계획”이라고 말했다. 그가 취업을 했다면 1명에 그쳤을 고용이 창업으로 크게 늘어난 셈이다.

유병규 현대경제연구원 경제연구본부장은 “취업난이 갈수록 심해지고 퇴직 연령이 낮아지면서 자신만의 기술과 경험을 토대로 창업하는 사례가 늘고 있다”며 “젊은이들이나 은퇴 직장인들이 창업으로 고용의 틈새시장을 활용할 수 있도록 정부의 지원을 적극 늘릴 시점”이라고 말했다.

○영국에선 중학교 때부터 창업 강조

영국의 창업문화는 중·고등학교에서부터 창업의지를 북돋는다는 게 특징이다. 남이 주는 일자리만 바라보는 게 아니라 스스로 좋은 아이디어를 개발해 자신의 일자리, 나아가 다른 사람의 일자리까지 만들 수 있는 ‘진짜 벤처정신’을 강조하는 것이다.

제임스 에드거 씨는 25세의 나이에도 불구하고 명함에 ‘사장(President)’이라고 써서 다닌다. 중학교 시절부터 기업가 정신 교육을 받은 그는 고등학교를 마친 2005년 곧바로 영국 주요 기업들을 섭외해 그 회사의 할인 쿠폰을 만들어 온라인으로 제공하는 사업을 시작했다. 에드거 씨의 회사는 홈페이지(www.studentbeans.com)에 하루 25만 명이 다녀갈 만큼 성장했고 직원도 9명이나 된다.

그는 “학창 시절 창업 관련 수업을 듣고 모의창업을 해보기도 했다”며 “그 과정에서 마케팅, 세일즈, 리더십 등을 자연스럽게 익힐 수 있었고 이제는 어엿한 사장이 됐다”고 말했다.

■ 스위스 대외경제처 에버하르트 사회고용국장

“대학은 물론 직업학교서도 창업 독려”

스위스 대외경제처의 베르너 에버하르트 사회고용국장(사진)은 스위스가 다른 유럽 국가들에 비해 낮은 4.4%의 실업률을 유지하는 비결로 “무수히 많은 벤처기업과 중소기업이 만들어 내는 탄탄한 일자리”를 꼽았다.

인구가 760만여 명밖에 안 되기 때문에 여러 개의 작은 기업이 조금씩 제공하는 일자리로도 훌륭한 고용 효과를 볼 수 있다는 뜻이다.

에버하르트 국장은 “오래전부터 스위스 정부가 국민의 창업 의지를 자극하고 체계적이고 개방적인 지원 시스템을 갖추게 된 건 작지만 경쟁력 있는 기업들을 창업할 때 나타나는 고용 효과가 얼마나 큰지를 잘 알기 때문”이라고 말했다.

요즘도 스위스 정부는 적극적으로 국민의 창업 의지를 북돋우고 있다.

그는 “대학은 물론이고 기술인력 배출을 목표로 하는 직업훈련학교와 기술학교에서도 창업에 대한 관심을 높일 수 있는 교과과정을 강조하고 있다는 게 스위스 교육의 특징”이라고 설명했다. 이와 함께 직업훈련학교와 기술학교의 교육 수준을 높이는 작업에도 많은 노력을 기울이고 있다.

에버하르트 국장은 “수준 높은 기술인력을 쉽게 구할 수 없다면 아무리 좋은 창업 아이템이 있더라도 이것을 현실로 구현하는 게 불가능하다”며 “직업훈련학교와 기술학교에서 양질의 기술인력을 꾸준히 배출하고 있는 점도 스위스가 ‘기업 하기 좋은 나라’의 반열에 올라선 배경”이라고 말했다.

■특별취재팀

▽팀장 박현진 경제부 차장

▽경제부

미국 뉴욕·몽고메리=홍수용 기자

영국 런던·브라이턴·셰필드, 독일 프랑크푸르트=박형준 기자

호주 시드니=문병기 기자

스위스 취리히·베른, 네덜란드 암스테르담·헤이그=이세형 기자

▽국제부

일본 도쿄=김창원 특파원

중국 베이징=이헌진 특파원

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“어깨 아프면 약-주사 찾기보다 스트레칭부터”[베스트 닥터의 베스트 건강법]

-

3

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

4

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

5

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

6

日 소니마저 삼킨 中 TCL, 이젠 韓 프리미엄 시장 ‘정조준’

-

7

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

8

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

9

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

10

AG 동메달 딴 럭비선수 윤태일, 장기기증으로 4명에 새 삶

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

7

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“어깨 아프면 약-주사 찾기보다 스트레칭부터”[베스트 닥터의 베스트 건강법]

-

3

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

4

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

5

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

6

日 소니마저 삼킨 中 TCL, 이젠 韓 프리미엄 시장 ‘정조준’

-

7

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

8

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

9

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

10

AG 동메달 딴 럭비선수 윤태일, 장기기증으로 4명에 새 삶

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

7

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0