서대문형무소 ‘옥바라지 골목’ 사라진다

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

김구 선생 어머니도 여관 청소하며 뒷바라지

‘앞뒤를 칼 찬 순사가 지키는 한 무리의 전중이(죄수)들이 가까이 오는 게 보였다. 불그죽죽한 옷을 입고 발에 쇠사슬까지 차고 있었다. 우리는 두려운 얼굴이 되어서 발로 세 번 땅을 탕탕탕 구르고 침을 퉤 뱉었다.’

소설가 박완서의 자전적 소설 ‘그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까’의 한 대목. 개성에서 살던 그가 엄마 손에 이끌려 1938년 서울 서대문구 현저동(현 무악동)으로 이사 왔을 때 서대문형무소로 향하는 죄수들을 본 이야기다. 그가 살던 집은 재개발로 없어졌지만 동네의 일부는 여전히 남아 있다. 서울 종로구 무악동 제2재개발구역이다.

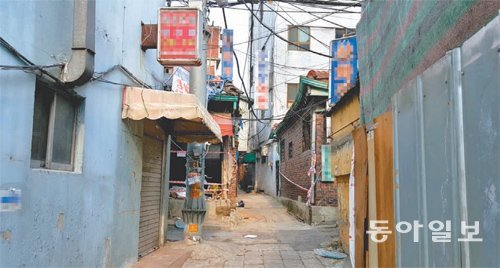

독립문과 서대문형무소 맞은편의 오래된 주택가인 이곳은 ‘옥바라지 골목’으로도 불린다. 1907년 현저동 101번지에 서대문형무소(당시 경성감옥)가 들어선 후 생긴 이름이다. 1911년 105인 사건으로 독립운동가가 대거 투옥됐고 이들의 옥바라지를 하기 위해 가족들이 몰려들면서 여관촌이 형성됐다.

하지만 이곳 주택가는 곧 철거되고 아파트단지가 들어설 예정이다. 112가구 중 70% 이상이 조합 설립에 동의해 지난해 7월 종로구청이 관리처분인가를 내렸다. 26일 석면 철거도 완료된 상태. 재개발을 반대하는 사람 중 18가구만이 현재 무악동에 남아 있다.

철거 결정에 대한 아쉬움도 크다. 김용하 씨(61)는 “마을에 1930, 40년대에 지은 한옥을 고쳐 산 흔적이 고스란히 남아 있다”며 “이런 곳을 게스트하우스나 카페로 살리고 역사교육관을 만들면 좋을 텐데 아파트단지에 둘러싸인 서대문형무소가 무슨 의미가 있겠느냐”고 했다.

한 씨도 “종로구에서 이곳을 관광코스로 만들었는데 얼마 못 가 재개발을 한다니 참 안타깝다”며 “지붕만 새로 얹은 옛날식 초가집을 지금도 볼 수 있는 곳이다”고 말했다.

김민 기자 kimmin@donga.com

트렌드뉴스

-

1

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

2

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

3

도경완, 120억 펜트하우스 내부 공개 “금고가 한국은행 수준”

-

4

이광재 “우상호 돕겠다” 지선 불출마…禹 “어려운 결단 고마워”

-

5

비트코인, 9개월만에 7만 달러대로…연준 의장 워시 지명 영향

-

6

AG 동메달 딴 럭비선수 윤태일, 장기기증으로 4명에 새 삶

-

7

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

8

한준호, 정청래에 “조국혁신당 합당, 여기서 멈춰 달라”

-

9

“평생 취미 등산 덕분에 88세 성균관장 도전” 설균태 성균관 고문회장[양종구의 100세 시대 건강법]

-

10

이웃집 수도관 내 집에 연결…몰래 물 끌어다 쓴 60대 벌금형

-

1

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

2

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

3

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

4

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

5

다이소 매장서 풍선으로 ‘YOON AGAIN’ 만들고 인증

-

6

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

7

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

8

귀국한 김정관 “美측과 불필요한 오해는 해소됐다 생각해”

-

9

코스피 불장에도 실물경기 꽁꽁… ‘일자리 저수지’ 건설업 바닥

-

10

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

트렌드뉴스

-

1

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

2

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

3

도경완, 120억 펜트하우스 내부 공개 “금고가 한국은행 수준”

-

4

이광재 “우상호 돕겠다” 지선 불출마…禹 “어려운 결단 고마워”

-

5

비트코인, 9개월만에 7만 달러대로…연준 의장 워시 지명 영향

-

6

AG 동메달 딴 럭비선수 윤태일, 장기기증으로 4명에 새 삶

-

7

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

8

한준호, 정청래에 “조국혁신당 합당, 여기서 멈춰 달라”

-

9

“평생 취미 등산 덕분에 88세 성균관장 도전” 설균태 성균관 고문회장[양종구의 100세 시대 건강법]

-

10

이웃집 수도관 내 집에 연결…몰래 물 끌어다 쓴 60대 벌금형

-

1

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

2

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

3

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

4

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

5

다이소 매장서 풍선으로 ‘YOON AGAIN’ 만들고 인증

-

6

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

7

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

8

귀국한 김정관 “美측과 불필요한 오해는 해소됐다 생각해”

-

9

코스피 불장에도 실물경기 꽁꽁… ‘일자리 저수지’ 건설업 바닥

-

10

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0