공유하기

[窓]어린이 목숨보다 운전면허가 더 중요했다니…

-

입력 2009년 6월 16일 02시 56분

글자크기 설정

“멀쩡하게 걷던 아이를…. 한마디로 치가 떨립니다.”

15일 오후 광주 북구 일곡동 상가. 아파트 단지가 밀집한 편도 2차선 도로 인근에서 장사를 하는 박모 씨(45)는 그날의 끔찍한 악몽을 떨쳐버리지 못한 듯 목소리가 떨렸다. 박 씨는 4일 어둠이 깔릴 때쯤 길을 건너던 초등학생 A 군(11)이 승합차에 치인 것을 멀리서 목격했다.

운전자가 울면서 달려가는 초등생을 달래 승합차 뒷자리에 태우고 가는 것을 보고 “아이가 크게 다치지 않아 다행”이라고 여겼다. 1주일여가 지난 뒤 박 씨는 교통사고를 낸 이모 씨(48)가 A 군을 공기총으로 살해했다는 얘기를 듣고 처음에는 믿겨지지 않았다. 13일 진행된 현장검증을 보고서야 사건의 진상을 알게 됐다는 박 씨는 “어떻게 인간의 탈을 쓰고 그런 짓을…”이라며 말을 잇지 못했다.

인근에서 과일상을 하는 정모 씨(56·여)도 그날을 생생히 기억했다. 정 씨는 운전자가 다친 아이를 바로 병원으로 데려가는 것으로 알고 큰일은 없겠구나 싶었다. 그는 “이런 일이 있을 줄 알았다면 내가 나서서 병원으로 데려갔을 텐테…”라며 안타까워했다.

A 군이 다녔던 학교도 큰 슬픔 속에 빠져 있다. A 군의 영구차는 13일 학교에 들렀다. A 군 부모는 아들에게 세상과 작별하기 전 마지막으로 학교를 보여주고 싶었다. A 군의 마지막 등굣길은 유족과 교직원 등 30여 명이 지켜봤다.

장례를 치른 지 이틀이 지났지만 학교는 적막감만 감돌았다. 제자의 안타까운 죽음에 충격을 받은 담임교사는 15일 학교에 나오지 못했다. 대신 수업을 맡은 교사는 침울한 분위기 속에 수업을 진행했다.

교실 맨 앞자리에 놓인 A 군의 책상에는 친구들이 갖다 놓은 조화가 놓여 있었다. 실종 소식을 듣고 동네 곳곳을 돌아다니며 찾았다는 한 친구는 “꼭 살아 있을 것이라고 믿었는데”라며 눈물을 훔쳤다. 이날 학생들의 등굣길에는 학부모들이 아이를 직접 데려다 주는 모습이 눈에 많이 띄었다.

음주운전과 무면허 운전으로 2년간 면허시험 응시자격을 박탈당했던 이 씨는 올해 9월 자격제한이 풀려 면허시험에 응시할 예정이었다. 인테리어업자인 이 씨는 음주운전으로 다시 적발되면 형사처벌은 물론 면허 취득마저 어려워질 것 같자 A 군을 치료하려던 마음을 바꾼 것으로 알려졌다. 이 씨는 경찰에서 “초등학교도 제대로 졸업하지 못한 내가 운전면허 없이는 살 수 없다고 생각했다”고 고개를 숙였다.

광주=정승호 기자 shjung@donga.com

지금 상영중 >

-

함께 미래 라운지

구독

-

샌디에이고 특별전 맛보기

구독

-

게임 인더스트리

구독

트렌드뉴스

-

1

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

2

오늘 밤 서울 최대 10㎝ 눈 예보…월요일 출근길 비상

-

3

비트코인, 9개월만에 7만 달러대로…연준 의장 워시 지명 영향

-

4

이광재 “우상호 돕겠다” 지선 불출마…禹 “어려운 결단 고마워”

-

5

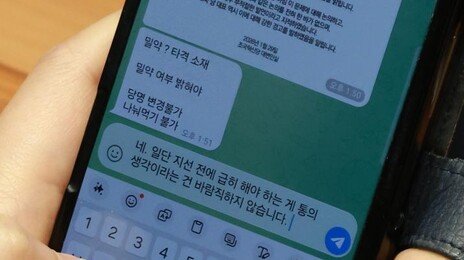

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

6

“까치발 들고 물 1.5L 마시기”…50대 매끈한 다리 어떻게? [바디플랜]

-

7

한준호, 정청래에 “조국혁신당 합당, 여기서 멈춰 달라”

-

8

다카이치, 팔 통증에 예정된 방송 취소…총선 앞 건강 변수 부상

-

9

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

10

도경완, 120억 펜트하우스 내부 공개 “금고가 한국은행 수준”

-

1

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

2

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

3

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

4

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

5

다이소 매장서 풍선으로 ‘YOON AGAIN’ 만들고 인증

-

6

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

7

귀국한 김정관 “美측과 불필요한 오해는 해소됐다 생각해”

-

8

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

9

코스피 불장에도 실물경기 꽁꽁… ‘일자리 저수지’ 건설업 바닥

-

10

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

트렌드뉴스

-

1

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

2

오늘 밤 서울 최대 10㎝ 눈 예보…월요일 출근길 비상

-

3

비트코인, 9개월만에 7만 달러대로…연준 의장 워시 지명 영향

-

4

이광재 “우상호 돕겠다” 지선 불출마…禹 “어려운 결단 고마워”

-

5

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

6

“까치발 들고 물 1.5L 마시기”…50대 매끈한 다리 어떻게? [바디플랜]

-

7

한준호, 정청래에 “조국혁신당 합당, 여기서 멈춰 달라”

-

8

다카이치, 팔 통증에 예정된 방송 취소…총선 앞 건강 변수 부상

-

9

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

10

도경완, 120억 펜트하우스 내부 공개 “금고가 한국은행 수준”

-

1

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

2

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

3

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

4

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

5

다이소 매장서 풍선으로 ‘YOON AGAIN’ 만들고 인증

-

6

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

7

귀국한 김정관 “美측과 불필요한 오해는 해소됐다 생각해”

-

8

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

9

코스피 불장에도 실물경기 꽁꽁… ‘일자리 저수지’ 건설업 바닥

-

10

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[지금 상영중]'반쪽이' 최정현씨 부부 '아메리칸 뷰티' 관람기](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)