공유하기

[광화문에서]이동관/구호만 무성했던 1년

-

입력 2003년 12월 24일 18시 51분

글자크기 설정

자기암시인지는 알 수 없지만, 표면적으로만 보면 우선 노 대통령 자신이 ‘장밋빛 예감’을 하고 있는 듯하다. 그는 11월 28일 SBS TV 좌담에서 “한국만큼 희망 있는 나라도 없다. 1964년 이후 수출은 1900배 늘었고 지난 40년간 경제는 40배나 커졌다”고 말했다. 이어 12월 19일 자신의 지지그룹인 ‘노사모’ 주최 행사에서는 “대한민국은 1945년 같은 시기에 해방된 나라 중에서 지금 가장 선두에 서 있는 나라”라고 자신감을 보였다.

청와대 핵심 참모들로부터도 “주가도 오르고 수출도 호조다. 왜 경제위기냐”라는 반박이나 “언제 정부가 신경 써 경제가 잘됐느냐”며 ‘경제는 걱정 않는다’는 식의 얘기가 심심치 않게 들린다.

‘외환위기 이후 최대의 경제위기’라는 걱정이 피부에 와 닿을 만큼 썰렁한 체감경기를 생각하면 노 대통령과 참모들의 상황 인식은 ‘낙관론’을 넘어 ‘낙천주의’라는 느낌마저 든다.

하지만 진짜 의문은 따로 있다. 청와대가 이런 낙관론의 바탕인 ‘한국주식회사’의 경제력이 박정희(朴正熙)로 상징되는 산업화 세력이 깐 레일 위를 국민이 열심히 달려온 결과라는 점을 혹시 잊고 있는 게 아니냐는 점이다.

실제 지난해 대선 직후 전문가들간에는 노무현 후보의 승리가 역설적으로 민주화 세력과 대척점에 서 있던 산업화 세력의 그간의 성과 덕분이라는 분석이 적지 않았다. “이제 누가 대통령이 돼도 큰 문제가 없을 것”이라는 3040세대의 자신감이 ‘노짱’ 신드롬의 원동력이 됐고, 남북문제가 대선 승패를 가르는 이슈가 되지 못한 데도 “남북간 체제 경쟁은 끝났다”는 국민적 공감대가 작용했다는 얘기다.

그러나 정작 산업화 세력은 지금 철저히 ‘개혁’과 ‘척결’의 대상이다. 물론 산업화 세력의 ‘잘못된 유산’은 척결돼야 한다. 하지만 그들의 국가경영관리의 지혜와 경험과 노하우까지 폄훼되거나 내버려져서는 안 된다. 이런 단절(斷絶)의 역사 속에서는 축적이 있을 수 없기 때문이다.

이런 점에서 새 정부 들어 ‘미래를 위한 삽질’ 소리가 들리지 않는다는 지적이 이곳저곳에서 나오고 있는 점은 ‘국가경영관리 시스템이 제대로 작동하지 않는다’는 재계의 비판과 관련해 주목할 대목이다. 청와대는 지난 1년 동안 각 분야의 로드맵을 만들었다고 강조한다. 그러나 참여정부가 내건 ‘동북아중심국가 프로젝트’와 ‘2만달러 소득 달성’이란 국정과제는 여전히 정교한 액션 프로그램이 없다는 지적을 받고 있다.

국정과제 로드맵 작성 과정에 참여했던 한 정부 관리도 “구체적 전략이 없는 큰 그림을 만드는 데 시간을 허비하다 보니, 초등학생이 방학을 맞아 계획만 세우다가 방학이 끝나는 꼴이다”고 지적했다.

지난 1년은 솔직히 노 대통령이 ‘준비 안 된 대통령’임을 보여준 한 해였다고 해도 과언이 아니다. 개혁의 구호는 무성했지만 무엇을 위한 개혁인지는 국민의 가슴에 와 닿지 않았다.

19일 노사모 집회에서 노 대통령의 지지자들은 “괜찮아, 아직도 4년이 남았잖아”라고 외쳤다고 한다. 내년부터라도 노 대통령이 좀 더 명확한 국가경영전략의 청사진을 보여준다면 “아직도 4년이나 남았단 말이냐”고 답답해 하는 국민들도 안심하지 않을까 생각한다.

이동관 정치부장 dklee@donga.com

광화문에서 >

-

광화문에서

구독

-

고양이 눈

구독

-

정성갑의 공간의 재발견

구독

트렌드뉴스

-

1

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

2

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

3

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

4

“밀약 여부 밝혀야”…與의원에 보낸 국무위원 ‘합당 메시지’ 포착

-

5

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

6

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

7

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

8

K방산 또 해냈다…한화, 노르웨이에 ‘천무’ 1조원 규모 수출

-

9

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

10

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

트렌드뉴스

-

1

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

2

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

3

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

4

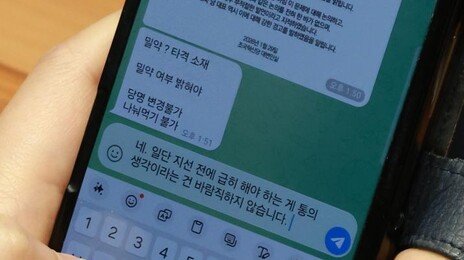

“밀약 여부 밝혀야”…與의원에 보낸 국무위원 ‘합당 메시지’ 포착

-

5

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

6

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

7

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

8

K방산 또 해냈다…한화, 노르웨이에 ‘천무’ 1조원 규모 수출

-

9

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

10

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[광화문에서/임보미]‘전설’도 시작은 미약하다](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2026/01/29/133262410.1.jpg)

댓글 0