공유하기

지구촌 권력이동의 해, 화두는 ‘1 대 99’

- 동아일보

-

입력 2012년 2월 29일 03시 00분

글자크기 설정

■ 주요국 선거전략 떠올라

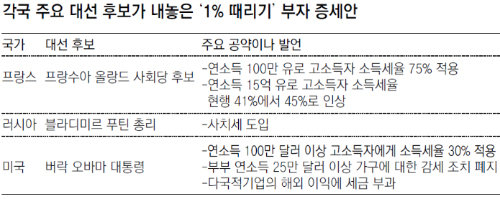

글로벌 파워시프트(권력대이동)가 펼쳐질 선거의 해를 맞아 세계 각국 주요 선거전에서 ‘1% 대 99%’의 대립구도가 형성될 조짐이 뚜렷해지고 있다.

지난해 지구촌을 흔들었던 점령시위가 계속되자 프랑스 등 각국 대선 후보들이 99%의 성난 민심을 얻기 위해 1%를 때리는 정책을 앞다퉈 쏟아내고 있는 것. 주로 부자 증세로 재원을 마련해 복지를 늘리겠다는 공약을 내놓는 식이다.

4월 22일 치러질 프랑스 대선의 선두주자 프랑수아 올랑드 사회당 후보는 27일 TV에 출연해 “대통령이 되면 한 해 100만 유로(약 15억1000만 원) 이상 돈을 버는 사람에게 75%의 소득세를 내도록 하겠다”고 밝혔다. 소득세율 75%는 북유럽에서도 유례를 찾기 힘든 높은 세율이다. 현재 프랑스의 연 100만 유로 이상 고소득자는 30만 명가량으로 추산되며 최고 소득세율은 44%가 적용되고 있다. 올랑드 후보는 “노동의 미덕을 존중하지만 재능이나 지성과 상관없는 옳지 못한 부(富)는 존중하지 않는다”며 “파리 증시에 상장된 기업인의 보수가 연평균 200만 유로로 늘었다. 이를 어떻게 받아들이겠느냐”고 말했다.

내달 4일 치러질 대선에서 3선이 유력한 러시아 블라디미르 푸틴 총리도 지난해 말부터 반푸틴 시위가 확산되자 부유층을 몰아붙여 표심을 얻으려는 전략을 쓰고 있다. 내년부터 고가주택, 대형 자동차, 요트 등에 사치세를 도입해 빈부격차를 줄이겠다는 것이 대표적이다. 푸틴은 또 2자녀 이상 가구에 매달 700루블(약 26만 원)을 지급하고 인터넷에서 10만 명 이상 서명을 받은 사회적 안건의 경우 의회에서 반드시 검토하도록 하는 등 포퓰리즘 공약을 잇달아 쏟아냈다.

11월 대선을 앞둔 버락 오바마 대통령도 일명 ‘버핏세’로 불리는 부자 증세안으로 1% 때리기에 나섰다. 연간 100만 달러(약 11억2000만 원) 이상 고소득자에게 30% 이상 세금을 매기고 부부 연소득 25만 달러 이상 가구에 대한 감세 조치를 폐지하는 방안을 내놓은 것. 이에 맞서 공화당의 강력한 대선주자인 밋 롬니 전 매사추세츠 주지사도 “부유층의 세금 공제를 제한해 부자의 부담을 늘리겠다”고 밝혔다.

미국 대선 후보들이 1% 때리기 공약을 내놓고 있지만 실제 선거판은 1%의 돈으로 굴러가고 있다는 지적도 나온다. 제프리 색스 컬럼비아대 교수는 한 칼럼에서 “민주 공화 양당이 내세우는 예산안은 정치적 쇼에 불과하다”며 “두 당은 모두 월가나 대형 석유회사, 군수업체로부터 기부금을 받아 경영진 보수나 기업규제 완화 같은 요구만 충족시킬 것”이라고 비판했다. 실제로 미국 대선은 특정 후보를 지지하는 단체(슈퍼팩)의 경우 선거 자금 제한을 받지 않는다는 2010년 연방대법원의 판결에 따라 최근 기업인들이 다양한 슈퍼팩을 만들어 입맛에 맞는 후보에게 천문학적인 돈을 퍼붓는 상황이다.

파리=이종훈 특파원 taylor55@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0