‘책 띠지’의 재발견… 벗기면 시 보이고, 펼치면 포스터 돼

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

제작 비용 상승 지적에도 많이 활용

독자 눈에 띄기 위한 중요 수단 인식

“띠지 있어야 더 예쁜 디자인 가능해”

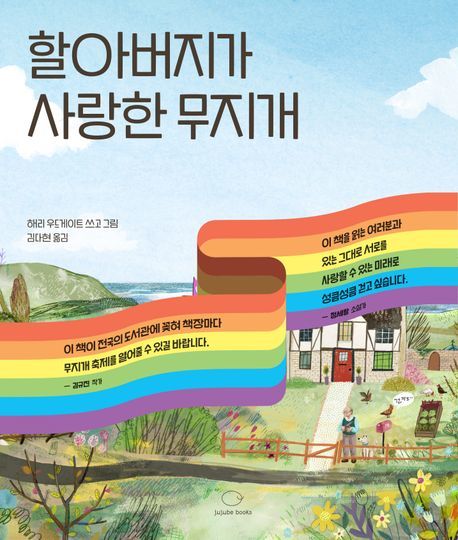

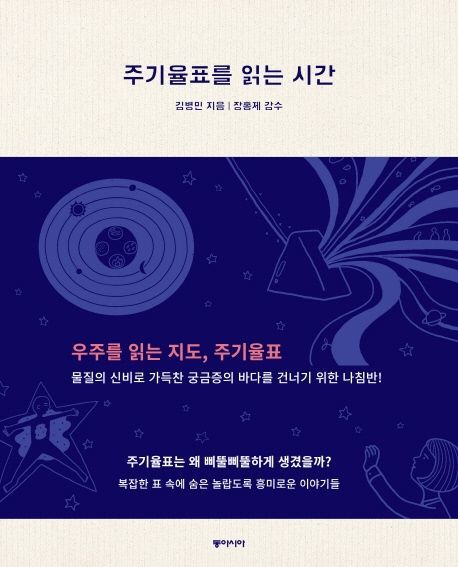

지난해 톨스토이문학상을 받은 김주혜 작가의 ‘작은 땅의 야수들’(다산책방)은 책 띠지도 눈길이 간다. 띠지 하면 떠오르는, 허리띠처럼 두른 직사각형이 아니다. 휘고 굽은 산맥의 결을 살려 만들었다. 그 뒤로 보이던 표지의 갈색 산맥은 띠지를 벗겨 보면 호랑이 등이다. 소설 첫머리에 나오는 ‘눈 덮인 깊은 산속 호랑이’와 이어진다. 띠지가 팝업북에서 주로 쓰는 일종의 가림막 역할도 한 셈이다.

출판계에서 ‘띠지’ 찬반은 해묵은 논쟁거리다. 출판사로선 표지엔 담기 어려운 홍보 문구를 넣을 수 있어 대다수 책에 필수적으로 쓰인다. 하지만 일각에선 책 제작 비용만 상승시키는 거추장스러운 도구라는 지적도 만만치 않다. 이에 최근엔 ‘작은 땅의 야수들’처럼 띠지를 재해석해 활용하는 경우가 늘고 있다. 한 번 보고 버리는 게 아니라 책의 필수 부속품처럼 만드는 것이다.

띠지를 활용해 한 권의 책을 두 가지 버전처럼 만들기도 한다. 지난해 말 나태주 시인 등단 55주년을 기념해 나온 필사책 ‘오늘도 이것으로 좋았습니다’(열림원)는 띠지로 책의 4분의 3 이상을 덮어 멋진 그림표지처럼 만들었다. 그런데 띠지를 벗기면 나 시인의 시 ‘행복’이 숨어 있다. 한 출판사 편집자는 “요즘엔 띠지가 책 디자인을 해치지 않게 하는 건 물론이고 띠지가 있어야 더 예쁜 디자인을 만들기도 한다”고 말했다.

장은수 편집문화실험실 대표는 “국내에서 띠지는 2000년 초중반 북디자인 경쟁이 시작될 때 본격적으로 시작됐고, 2015년 무렵 도서정가제가 도입될 때 띠지를 재해석한 실험작이 많이 나왔다”며 “환경을 생각해서 (띠지를) 없애자는 얘기도 많이 나오지만, 출판사로선 독자의 눈에 띄기 위한 중요한 수단이기 때문에 쉽게 사라지지 않을 것”이라고 말했다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

[단독]폴란드, 韓 해군 최초 잠수함 ‘장보고함’ 무상 양도 안받기로

-

2

‘노인 냄새’ 씻으면 없어질까?…“목욕보다 식단이 더 중요”[노화설계]

-

3

李대통령 “큰 거 온다…2월 28일 커밍순”, 뭐길래?

-

4

송광사 찾은 李대통령 내외…“고요함 속 다시 힘 얻어”

-

5

“세상을 불안하게 만들어라” 美군산복합체의 무기 상술

-

6

홧김에 이웃 600가구 태워버린 남성…발단은 아내의 ‘외도’

-

7

‘지지율 바닥’ 쇼크에도… 민심과 따로 가는 국힘

-

8

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

-

9

술의 위기, 범인은 넷플릭스와 위고비? [딥다이브]

-

10

신동 “부모와 연락 끊어…항상 큰돈 원하고 투자 실패”

-

1

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

-

2

李 “나와 애들 추억묻은 애착인형 같은 집…돈 때문에 판 것 아냐”

-

3

대구 찾은 한동훈 “죽이 되든 밥이 되든 나설것” 재보선 출마 시사

-

4

대구 간 한동훈 “죽이되든 밥이되든 나설것”

-

5

박영재 대법관, 법원행정처장직 사의…사법개혁 반발 고조

-

6

‘4심제’ 재판소원법 與주도 국회 통과…헌재가 대법판결 번복 가능

-

7

“세상을 불안하게 만들어라” 美군산복합체의 무기 상술

-

8

나경원 “당이 제대로 싸우지 못하는 현실 참담”

-

9

법왜곡죄 이어 재판소원법도 강행 처리… 법원행정처장 사퇴

-

10

법원행정처장 사의에…정청래 “사표 낼 사람은 조희대”

트렌드뉴스

-

1

[단독]폴란드, 韓 해군 최초 잠수함 ‘장보고함’ 무상 양도 안받기로

-

2

‘노인 냄새’ 씻으면 없어질까?…“목욕보다 식단이 더 중요”[노화설계]

-

3

李대통령 “큰 거 온다…2월 28일 커밍순”, 뭐길래?

-

4

송광사 찾은 李대통령 내외…“고요함 속 다시 힘 얻어”

-

5

“세상을 불안하게 만들어라” 美군산복합체의 무기 상술

-

6

홧김에 이웃 600가구 태워버린 남성…발단은 아내의 ‘외도’

-

7

‘지지율 바닥’ 쇼크에도… 민심과 따로 가는 국힘

-

8

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

-

9

술의 위기, 범인은 넷플릭스와 위고비? [딥다이브]

-

10

신동 “부모와 연락 끊어…항상 큰돈 원하고 투자 실패”

-

1

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

-

2

李 “나와 애들 추억묻은 애착인형 같은 집…돈 때문에 판 것 아냐”

-

3

대구 찾은 한동훈 “죽이 되든 밥이 되든 나설것” 재보선 출마 시사

-

4

대구 간 한동훈 “죽이되든 밥이되든 나설것”

-

5

박영재 대법관, 법원행정처장직 사의…사법개혁 반발 고조

-

6

‘4심제’ 재판소원법 與주도 국회 통과…헌재가 대법판결 번복 가능

-

7

“세상을 불안하게 만들어라” 美군산복합체의 무기 상술

-

8

나경원 “당이 제대로 싸우지 못하는 현실 참담”

-

9

법왜곡죄 이어 재판소원법도 강행 처리… 법원행정처장 사퇴

-

10

법원행정처장 사의에…정청래 “사표 낼 사람은 조희대”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0