속살 드러낸 천년 王城… 30cm 팠을뿐인데 토기-기와 쏟아져

- 동아일보

-

입력 2015년 3월 19일 03시 00분

공유하기

글자크기 설정

국립경주문화재硏 월성터 시굴 현장

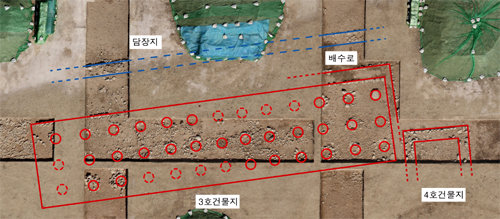

흙구덩이 곳곳에 주춧돌 드러나… 건물터 6곳 담장터 12곳 발견

길이 28m 폭 7.1m 대형 회랑터… 신라 왕궁이 있었던 사실 뒷받침

《 ‘신라 파사왕 22년(101년) 금성 동남쪽에 성을 쌓아 ‘월성(月城)’이라고 불렀다. 그 둘레가 1023보(약 1.9km)에 달했다.’ (삼국사기) ‘왕이 대나무로 피리를 만들어 ‘월성’의 천존고(天尊庫)에 간직했다. 이를 만파식적(萬波息笛)이라 부르고 국보로 삼았다.’ (삼국유사) 》

문헌으로만 전하던 천년 왕성(王城)의 역사가 우리 앞에 처음 속살을 드러냈다. 18일 문화재청이 공개한 경주 월성 시굴(試掘) 현장은 30cm 깊이로 파헤친 흙구덩이 사이로 1000년 전 주춧돌(초석·礎石)과 적심(積心·초석 아래 돌로 쌓은 기초 부분)이 곳곳에 박혀 있었다. 국립경주문화재연구소는 지난해 12월 시작된 시굴을 통해 삼국시대와 통일신라 시기의 건물터 6곳과 담장터 12곳, 기와, 그릇, 등잔, 벼루 등을 발견했다.

본격 발굴에 앞서 ‘트렌치(시굴갱)’라는 얕은 갱도만 파는 단계인 만큼 관심이 쏠리는 정전(正殿) 등 핵심 전각(殿閣)들은 아직 발견되지 않았다. 건물터 내 주춧돌이나 기단 대부분은 한눈에 봐도 거의 다듬지 않은 원석 상태였다. 5호 건물지에서만 동그란 주춧돌과 기다란 장대석 기단이 발견됐다. 함께 현장을 둘러본 강순형 국립문화재연구소장은 “왕궁의 전각에는 잘 다듬은 주춧돌과 장대석 기단이 들어가기 마련”이라며 “토층을 더 깊게 파야 전각 터가 드러날 것”이라고 설명했다.

신라와 가야에서 제사용으로 쓰인 고배(高杯·굽다리 접시)를 비롯해 병, 등잔, 벼루, 막새기와, 귀면기와, 치미(용마루 양 끝에 올리는 장식 기와) 등 신라시대 유물도 함께 출토됐다. 특히 일부 평기와에는 ‘習部(습부)’나 ‘漢(한)’과 같은 왕경을 구성한 6부(部) 명칭이 새겨져 있었다. 마립간 시대 이전 신라 6부의 부족장은 왕에 버금가는 막강한 권력을 쥐고 있었다. 기와에서는 제작 시기를 가늠할 수 있는 ‘의봉사년(儀鳳四年·서기 679년) 개토(皆土)’라고 적힌 명문도 함께 발견됐다.

경주문화재연구소는 문화재위원회 보고를 거쳐 다음 달부터 본격적인 발굴에 들어갈 예정이다.

트렌드뉴스

-

1

배우 이상아 애견카페에 경찰 출동…“법 개정에 예견된 일”

-

2

세계 최초 이란 ‘드론 항모’, 알고보니 한국산?

-

3

“혁명수비대 업은 강경파” vs “빈살만식 개혁 가능”…하메네이 차남 엇갈린 평가

-

4

자다 소변보러 화장실 ‘들락날락’…전립선 아닌 ‘이 문제’?

-

5

병걸리자 부모가 산에 버린 딸, ‘연 500억 매출’ 오너 됐다

-

6

UAE 배치 ‘천궁-2’, 실전 첫 투입… 이란 미사일 요격

-

7

“나는 절대 안 먹는다”…심장 전문의가 끊은 음식 3가지

-

8

“헤즈볼라 궤멸 기회”… 중동 확전에 뒤에서 웃는 이스라엘

-

9

달걀, 조리법 따라 영양 달라진다…가장 건강하게 먹는 방법은?

-

10

10억 투자하면 영주권… 2027년까지 연장

-

1

“정파적 우편향 사상, 신앙과 연결도 신자 가스라이팅도 안돼”

-

2

“혁명수비대 업은 강경파” vs “빈살만식 개혁 가능”…하메네이 차남 엇갈린 평가

-

3

韓증시 아직 못믿나…중동전 터지자 외국인 5조원 ‘썰물’

-

4

“한국 교회 큰 위기…설교 강단서 복음의 본질 회복해야”

-

5

李 “檢 수사·기소권으로 증거조작…강도·살인보다 나쁜 짓”

-

6

‘공천헌금’ 의혹 강선우·김경 동시 구속…“증거 인멸 염려”

-

7

미스 이란 출신 모델 “하메네이 사망, 많은 국민이 기뻐해”

-

8

“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”

-

9

전쟁 터지자 ‘매도 폭탄’, 코스피 5900선 붕괴…매도 사이드카 발동

-

10

‘암살자’ B-2 이어 ‘죽음의 백조’ B-1B 떴다…美 “이란 미사일시설 초토화”

트렌드뉴스

-

1

배우 이상아 애견카페에 경찰 출동…“법 개정에 예견된 일”

-

2

세계 최초 이란 ‘드론 항모’, 알고보니 한국산?

-

3

“혁명수비대 업은 강경파” vs “빈살만식 개혁 가능”…하메네이 차남 엇갈린 평가

-

4

자다 소변보러 화장실 ‘들락날락’…전립선 아닌 ‘이 문제’?

-

5

병걸리자 부모가 산에 버린 딸, ‘연 500억 매출’ 오너 됐다

-

6

UAE 배치 ‘천궁-2’, 실전 첫 투입… 이란 미사일 요격

-

7

“나는 절대 안 먹는다”…심장 전문의가 끊은 음식 3가지

-

8

“헤즈볼라 궤멸 기회”… 중동 확전에 뒤에서 웃는 이스라엘

-

9

달걀, 조리법 따라 영양 달라진다…가장 건강하게 먹는 방법은?

-

10

10억 투자하면 영주권… 2027년까지 연장

-

1

“정파적 우편향 사상, 신앙과 연결도 신자 가스라이팅도 안돼”

-

2

“혁명수비대 업은 강경파” vs “빈살만식 개혁 가능”…하메네이 차남 엇갈린 평가

-

3

韓증시 아직 못믿나…중동전 터지자 외국인 5조원 ‘썰물’

-

4

“한국 교회 큰 위기…설교 강단서 복음의 본질 회복해야”

-

5

李 “檢 수사·기소권으로 증거조작…강도·살인보다 나쁜 짓”

-

6

‘공천헌금’ 의혹 강선우·김경 동시 구속…“증거 인멸 염려”

-

7

미스 이란 출신 모델 “하메네이 사망, 많은 국민이 기뻐해”

-

8

“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”

-

9

전쟁 터지자 ‘매도 폭탄’, 코스피 5900선 붕괴…매도 사이드카 발동

-

10

‘암살자’ B-2 이어 ‘죽음의 백조’ B-1B 떴다…美 “이란 미사일시설 초토화”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0