공유하기

[중산층환자 외국행 급증]"비싸도 美병원 가겠다"

-

입력 2000년 8월 3일 19시 24분

글자크기 설정

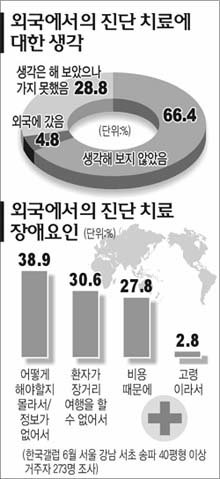

한국갤럽이 6월 5∼17일 서울 강남, 서초, 송파구의 40평형 이상 아파트에 사는 34∼59세 남녀 273명을 개별면접 조사한 결과 가족이나 친척이 병이 있었던 경우의 4.8%가 외국에서 진료받은 적이 있다고 대답했다.

조사대상자의 28.8%는 외국병원에 가고 싶었지만 사정 때문에 못갔다고 밝혔다. 이유는 정보 부족(38.9%), 환자의 신체적 부담(30.6%), 비용(27.8%) 등의 순. 응답자의 68.5%는 병이 나면 외국에서 진료받겠다고 대답했고 이런 경향은 30대 후반(82.2%)과 대학원졸 이상의 고학력자(81.3%)에게서 두드러졌다.

또 미국 의료기관에서 2차 진단을 받고 싶다고 대답한 사람은 80.9%였다.

국내 의료시스템이 저가 의료보험에 바탕을 두고 있어 고급진료를 받고 싶어도 받을 수 없는 현실이 중상류층 환자들의 미국행을 재촉하고 있다.

미국 하버드대에서 임상경제학을 전공한 한양대류머티스병원 배상철(裵相哲)교수는 “국민 상당수가 고급진료를 원하고 있다는 점과 미국병원에 대한 정보를 보다 쉽게 얻을 수 있는 환경이 미국행 환자 수가 느는 원인”이라고 설명했다.

1990년대 중반 조기유학 바람도 큰 역할을 했다. 아이들을 미국 학교에 입학시키는 과정에서 또는 미국에 있는 자녀를 보러 들렀다가 미국 병원을 찾게 된 사람이 적지 않은 것.

인터넷도 한몫했다. 존스홉킨스병원 한국인 매니저 헬렌 리는 “지난해부터 인터넷으로 병원 정보를 보고 진료예약을 하는 사람이 부쩍 늘었다”고 소개했다.

미국의 의료비는 한국의 10배 정도다. 여행경비만 200만∼300만원이 들고 암인 경우 1억∼3억원의 치료비가 든다. 이식수술을 받으면 심할 경우 10억원까지 부담해야 한다.

의료계는 미국행 환자 대부분이 국내에서 치료받을 수 있다며 국부 유출을 우려하고 있지만 이들에게 돌을 던질 수 없다는 목소리도 크다.

메이요클리닉의 통역 박영숙씨는 “한국에서는 1시간 기다려 1∼5분 진료받지만 이곳에서는 의사가 1∼2시간 면담하고 몇 명씩 매달려 세심한 부분까지 돌보기 때문에 환자들은 대부분 감동받는다”고 말했다.

주부 김모씨(46·여·경기 고양시 대화동)는 1995년 서울대병원에서 췌장암 수술을 받고 중국 베이징대, 연세대 세브란스병원 등에서 치료받다가 미국 MD앤더슨병원에 갈 예정. 그는 입원해도 교수 얼굴을 보기 힘든 국내 병원에 하나뿐인 목숨을 맡길 수 없다는 점을 토로했다.

그러나 메이요클리닉의 1년 환자 50명 중 10여명이 단순히 건강검진을 받으러 오고 있었으며 국내보다 의술이 떨어지는 병원에서 헛돈만 쓰는 경우도 있었다.

아주대의대 치료방사선과 전미선(全美善)교수는 “국내 주요 병원 교수의 의술은 미국 못지않다. 그러나 국내에선 경영상 이유나 의료보험상 규제로 고급 약이나 고가장비를 쓰지 못하지만 미국 일류병원에서는 그야말로 최고의 시술을 마음껏 할 수 있다”고 말했다.

연세대의대 내과 한광협(韓光協)교수는 “대우받고 싶은 것은 인간의 기본욕구인데 이를 막아놓았기 때문에 일부는 의사에게 뇌물을 주며 자신만 잘 봐 달라고 억지를 부리고 또 일부는 해외진료를 선택하는 것”이라면서 “그런 돈을 전체 의료시스템 개선을 위해 사용하는 방안에 대해 논의할 시점”이라고 말했다.

<이성주·이호갑기자>stein33@donga.com

트렌드뉴스

-

1

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

2

도경완, 120억 펜트하우스 내부 공개 “금고가 한국은행 수준”

-

3

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

4

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

5

소니 집어삼킨 TCL, 다음 목표는 삼성-LG… 중국의 ‘TV 굴기’

-

6

‘14명 사상’ 우도 차량 사고, 5초 전부터 액셀 밟았다

-

7

“화면은 잠시 꺼두고, 손으로 문장을 쓴다” 2030 필사 열풍

-

8

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

9

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

10

김현철, 동심 나눈 박명수-클래식이 붙어… 그가 투명한 감정 고집하는 이유는? [유재영의 전국깐부자랑]

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

3

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

4

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

5

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

6

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

7

韓 “입법전 투자 협의” 美 “빨리 시간표 달라”

-

8

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

9

지하철이 식당인가…컵라면, 도시락에 캔맥주까지

-

10

김정관, 러트닉과 관세 결론 못 내…“향후 화상으로 대화”

트렌드뉴스

-

1

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

2

도경완, 120억 펜트하우스 내부 공개 “금고가 한국은행 수준”

-

3

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

4

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

5

소니 집어삼킨 TCL, 다음 목표는 삼성-LG… 중국의 ‘TV 굴기’

-

6

‘14명 사상’ 우도 차량 사고, 5초 전부터 액셀 밟았다

-

7

“화면은 잠시 꺼두고, 손으로 문장을 쓴다” 2030 필사 열풍

-

8

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

9

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

10

김현철, 동심 나눈 박명수-클래식이 붙어… 그가 투명한 감정 고집하는 이유는? [유재영의 전국깐부자랑]

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

3

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

4

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

5

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

6

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

7

韓 “입법전 투자 협의” 美 “빨리 시간표 달라”

-

8

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

9

지하철이 식당인가…컵라면, 도시락에 캔맥주까지

-

10

김정관, 러트닉과 관세 결론 못 내…“향후 화상으로 대화”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개