공유하기

“국산 드라이버가 캐디백에 꽂히는 날까지”

- 동아일보

글자크기 설정

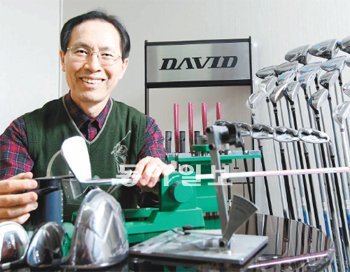

골프 中企 데이비드 구현수 대표의 집념

그의 목표는 서울대 공대 진학이었다. 안타깝게 성적이 조금 모자랐다. 그래서 공대 대신 농대를 갔다. 대학을 졸업한 뒤에는 평범한 직장인으로 살았다.

그의 인생을 바꾼 건 골프와의 만남이었다. 태국 주재원 시절 골프의 매력에 빠진 그에겐 부산에서 정밀 주조 공장을 하던 처남이 있었다. 처남의 공장은 골프클럽 헤드를 만들었는데 애써 만든 제품들을 헐값에 일본에 납품하고 있었다. 그와 처남은 의기투합했다. 품질 좋고 가격 저렴한 국산 골프클럽을 만들어보기로 했다. 1990년 문을 연 ‘데이비드 골프’의 시작이었다. 구현수 데이비드 골프 대표(64)는 “한참 헤매다가 마흔이 넘어 내가 정말 좋아하는 일을 찾았다. 골프채를 연구하고 만드는 것 자체가 행복이었다”고 말했다.

○ 기적을 만들다

위기도 많았다. 특히 1990년대 후반 외환위기 때가 고비였다. 드라이버부터 아이언, 퍼터까지 모든 품목을 만들던 구 대표는 이때 결단을 내렸다. “다 이기려 하지 말고 잘할 수 있는 아이템으로 이기자.” 데이비드 골프는 당시 메이저 브랜드들이 상대적으로 소홀히 했던 ‘틈새시장’인 우드에 승부를 걸었다.

결과는 대성공. 2000년 출시한 유틸리티 우드 이지 플러스가 대박을 쳤다. 그해 데이비드골프는 외국산을 모두 제치고 우드부문 국내 판매 1위에 올랐다. 2005년부터 만들기 시작한 ‘우디 아이언’이란 이름의 하이브리드 클럽도 짭짤한 성공을 거뒀다. 요즘도 데이비드 골프는 우드와 하이브리드 부문에서 국내 판매 5위권에 든다.

○ 드라이버 시장에 도전장

구 대표는 “50, 60대 중년 골퍼의 가장 큰 고민은 드라이버 비거리다. 그런데 거리를 늘려준다는 외국산 고반발 드라이버는 원가에 비해 너무 비쌌다. 싸고 좋은 품질의 고반발 드라이버를 만들어보자고 결심하고 밤낮으로 연구에 매달렸다”고 했다. 그렇게 탄생한 결과물이 지난해 출시한 ‘데이비드 디자이어 XS-470 드라이버’다. 페이스 두께를 1.8mm까지 얇게 만들어 세계 최고 수준의 반발계수(0.890)를 실현했다. 가격은 외국산에 비해 절반도 되지 않는다. 충성도 높은 데이비드 골프 마니아들의 반응은 좋았다. “드라이버샷 비거리가 평균 10∼20야드 늘었다. 스위트 스폿에 제대로 맞히면 30야드 이상 더 나가더라.”

구 대표는 “데이비드 드라이버와 외국산 드라이버로 비교 시타 행사를 많이 했다. 고객 대부분이 우리 드라이버에 높은 점수를 준다. 그러나 정작 구매는 외국산으로 하는 경우가 많다. 그게 한국 골프채 시장의 현실”이라며 안타까워했다. 그러나 그는 “정직하고 성실하게 좋은 제품을 만들면 언젠가는 고객도 알아줄 거라 믿는다. 국산 드라이버가 부끄럽지 않게 캐디백에 꽂히는 그날까지 계속 노력할 것”이라고 덧붙였다.

안양=이헌재 기자 uni@donga.com

트렌드뉴스

-

1

이란, 중동 美기지 4곳 ‘조준 공격’…“미군 4만명 이란 사정권”

-

2

[단독]폴란드, 韓 해군 최초 잠수함 ‘장보고함’ 무상 양도 안받기로

-

3

집무실 ‘가루’ 된 하메네이, 생사 불확실…권력 계승자 4명 정해놔

-

4

“내 항공권 어쩌나” 도하 영공 전면 폐쇄…중동 하늘길 막혔다

-

5

하메네이, 집무실 비워 공습 피해…“최근 암살 시도 걱정”

-

6

트럼프, 이란 향해 “국민은 봉기하고 군인은 무기 내려놔라”

-

7

장동혁, 이준석-전한길 토론 보더니 “부정선거 막을 시스템 필요”

-

8

‘노인 냄새’ 씻으면 없어질까?…“목욕보다 식단이 더 중요”[노화설계]

-

9

이란 초교에 떨어진 미사일…여학생 최소 51명 사망

-

10

지지율 하락을 전쟁으로 만회?…트럼프 ‘이란 공격’ 진짜 이유는

-

1

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

-

2

장동혁, 이준석-전한길 토론 보더니 “부정선거 막을 시스템 필요”

-

3

‘대법관 증원법’ 가결…李대통령이 26명 중 22명 임명한다

-

4

대구 간 한동훈 “죽이되든 밥이되든 나설것”

-

5

송광사 찾은 李대통령 내외…“고요함 속 다시 힘 얻어”

-

6

[책의 향기]무기 팔고자 위협을 제조하는 美 군산복합체

-

7

큰 거 온다더니 ‘틱톡커 이재명’…“팔로우 좋아요 아시죠?”

-

8

‘지지율 바닥’ 쇼크에도… 민심과 따로 가는 국힘

-

9

법왜곡죄 이어 재판소원법도 강행 처리… 법원행정처장 사퇴

-

10

쿠팡 김범석, 정보유출 99일만에 영어로 “사과”

트렌드뉴스

-

1

이란, 중동 美기지 4곳 ‘조준 공격’…“미군 4만명 이란 사정권”

-

2

[단독]폴란드, 韓 해군 최초 잠수함 ‘장보고함’ 무상 양도 안받기로

-

3

집무실 ‘가루’ 된 하메네이, 생사 불확실…권력 계승자 4명 정해놔

-

4

“내 항공권 어쩌나” 도하 영공 전면 폐쇄…중동 하늘길 막혔다

-

5

하메네이, 집무실 비워 공습 피해…“최근 암살 시도 걱정”

-

6

트럼프, 이란 향해 “국민은 봉기하고 군인은 무기 내려놔라”

-

7

장동혁, 이준석-전한길 토론 보더니 “부정선거 막을 시스템 필요”

-

8

‘노인 냄새’ 씻으면 없어질까?…“목욕보다 식단이 더 중요”[노화설계]

-

9

이란 초교에 떨어진 미사일…여학생 최소 51명 사망

-

10

지지율 하락을 전쟁으로 만회?…트럼프 ‘이란 공격’ 진짜 이유는

-

1

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

-

2

장동혁, 이준석-전한길 토론 보더니 “부정선거 막을 시스템 필요”

-

3

‘대법관 증원법’ 가결…李대통령이 26명 중 22명 임명한다

-

4

대구 간 한동훈 “죽이되든 밥이되든 나설것”

-

5

송광사 찾은 李대통령 내외…“고요함 속 다시 힘 얻어”

-

6

[책의 향기]무기 팔고자 위협을 제조하는 美 군산복합체

-

7

큰 거 온다더니 ‘틱톡커 이재명’…“팔로우 좋아요 아시죠?”

-

8

‘지지율 바닥’ 쇼크에도… 민심과 따로 가는 국힘

-

9

법왜곡죄 이어 재판소원법도 강행 처리… 법원행정처장 사퇴

-

10

쿠팡 김범석, 정보유출 99일만에 영어로 “사과”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0