공유하기

[이런일 저런일]김동광감독, 점프슛 쏠때「발넣기」귀재

-

입력 1998년 3월 23일 20시 59분

글자크기 설정

잘 다져진 근육질의 몸매, 여기서 뿜어져나오는 힘과 스피드 그리고 ‘삼손’의 머리카락처럼 치렁치렁 기른 고수머리. 이 모두 상대방을 주눅들게 하기에 충분했다.

그렇다면 그를 수비의 귀재로 만든 것은 이것뿐이었을까. 아니다. 여기엔 그만의 비밀이 숨어 있다.

농구경기 도중 점프슛을 쏘는 선수의 발 아래 수비수가 자신의 발을 디미는 것은 비신사적 플레이. 점프한 선수가 착지하면서 그 발을 밟았다가는 발목을 삐기 십상이기 때문. 심판들은 이 경우 가차없이 테크니컬 파울을 선언한다.

김총감독은 바로 이 ‘발넣기’의 도사. 한두번 아찔한 경험을 한 선수들은 그가 전담수비수로 나서면 슛을 쏘면서도 발밑에 신경이 쓰이게 마련이다. 림을 향해 온 정신을 집중해도 모자란데 얼른 발밑을 봐야하니 슛이 들어갈 리 만무. 바로 이것이 김총감독이 ‘수비의 귀재’ 칭호를 받은 숨은 이유다.

그러나 심판의 눈에 띄면 도로아미타불. 진짜 비결은 안 걸리는데 있었다. 딴청을 부리면서 슬쩍 밀어넣거나 넣는 척하다가 도로 빼거나…. 거의 걸린 적이 없었다고 하니 그의 발넣기는 ‘입신의 경지’였나 보다.

〈최화경기자〉

트렌드뉴스

-

1

다카이치가 10년 넘게 앓은 ‘이 병’…韓 인구의 1% 겪어

-

2

트럼프, 세계에 10% 관세 때렸다…24일 발효, 승용차는 제외

-

3

신영자 롯데재단 의장 별세…“노블레스 오블리주 표본”

-

4

야상 입은 이정현 “당보다 지지율 낮은데 또 나오려 해”…판갈이 공천 예고

-

5

블랙핑크, ‘레드 다이아’ 버튼 받았다…세계 아티스트 최초

-

6

“개인회생 신청했습니다” 집주인 통보받은 세입자가 할 일

-

7

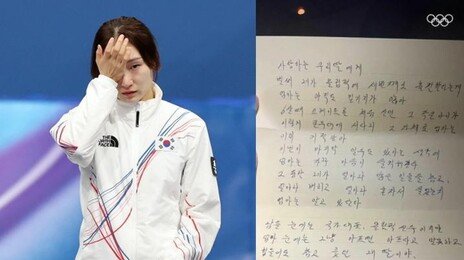

“넌 이미 엄마 인생의 금메달”…최민정, 母손편지 품고 뛰었다

-

8

연금 개시 가능해지면 年 1만 원은 꼭 인출하세요[은퇴 레시피]

-

9

상호관세 대신 ‘글로벌 관세’…韓 대미 투자, 반도체-車 영향은?

-

10

구성환 반려견 ‘꽃분이’ 무지개다리 건넜다…“언젠가 꼭 다시 만나”

-

1

張, 절윤 대신 ‘尹 어게인’ 유튜버와 한배… TK-PK의원도 “충격”

-

2

與 “尹 교도소 담장 못나오게” 내란범 사면금지법 처리 속도전

-

3

국힘 전현직 당협위원장 20여명, ‘절윤 거부’ 장동혁에 사퇴 촉구

-

4

국힘 새 당명 ‘미래연대’-‘미래를 여는 공화당’ 압축

-

5

김인호 산림청장 분당서 음주운전 사고…李, 직권면직

-

6

목줄 없이 산책하던 반려견 달려들어 50대 사망…견주 실형

-

7

국토장관 “60억 아파트 50억으로…주택시장, 이성 되찾아”

-

8

[사설]범보수마저 경악하게 한 張… ‘尹 절연’ 아닌 ‘당 절단’ 노리나

-

9

[단독]李 “다주택자 대출 연장도 신규 규제와 같아야 공평”

-

10

트럼프, 세계에 10% 관세 때렸다…24일 발효, 승용차는 제외

트렌드뉴스

-

1

다카이치가 10년 넘게 앓은 ‘이 병’…韓 인구의 1% 겪어

-

2

트럼프, 세계에 10% 관세 때렸다…24일 발효, 승용차는 제외

-

3

신영자 롯데재단 의장 별세…“노블레스 오블리주 표본”

-

4

야상 입은 이정현 “당보다 지지율 낮은데 또 나오려 해”…판갈이 공천 예고

-

5

블랙핑크, ‘레드 다이아’ 버튼 받았다…세계 아티스트 최초

-

6

“개인회생 신청했습니다” 집주인 통보받은 세입자가 할 일

-

7

“넌 이미 엄마 인생의 금메달”…최민정, 母손편지 품고 뛰었다

-

8

연금 개시 가능해지면 年 1만 원은 꼭 인출하세요[은퇴 레시피]

-

9

상호관세 대신 ‘글로벌 관세’…韓 대미 투자, 반도체-車 영향은?

-

10

구성환 반려견 ‘꽃분이’ 무지개다리 건넜다…“언젠가 꼭 다시 만나”

-

1

張, 절윤 대신 ‘尹 어게인’ 유튜버와 한배… TK-PK의원도 “충격”

-

2

與 “尹 교도소 담장 못나오게” 내란범 사면금지법 처리 속도전

-

3

국힘 전현직 당협위원장 20여명, ‘절윤 거부’ 장동혁에 사퇴 촉구

-

4

국힘 새 당명 ‘미래연대’-‘미래를 여는 공화당’ 압축

-

5

김인호 산림청장 분당서 음주운전 사고…李, 직권면직

-

6

목줄 없이 산책하던 반려견 달려들어 50대 사망…견주 실형

-

7

국토장관 “60억 아파트 50억으로…주택시장, 이성 되찾아”

-

8

[사설]범보수마저 경악하게 한 張… ‘尹 절연’ 아닌 ‘당 절단’ 노리나

-

9

[단독]李 “다주택자 대출 연장도 신규 규제와 같아야 공평”

-

10

트럼프, 세계에 10% 관세 때렸다…24일 발효, 승용차는 제외

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개