英-스웨덴 ‘명백한 동의없는 성관계는 강간’ 못박아

- 동아일보

-

입력 2018년 3월 7일 03시 00분

공유하기

글자크기 설정

미투 이후 ‘성폭행 엄벌’ 법 강화

‘동의 없는 성관계는 강간(rape)입니다.’

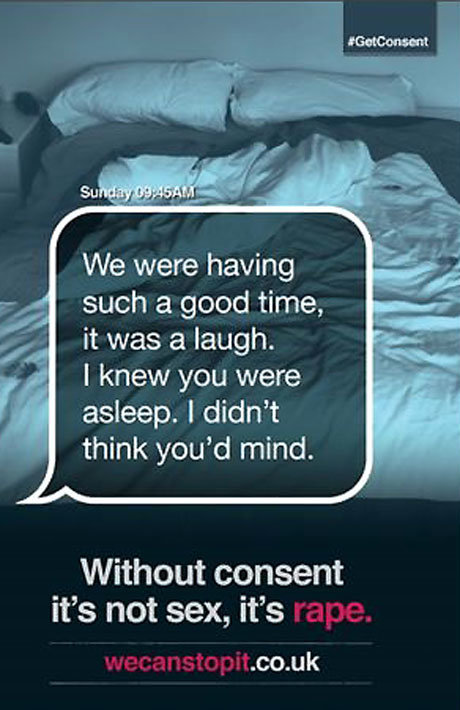

영국 북부 지역 스코틀랜드의 경찰은 지난달 ‘미투(#MeToo·나도 당했다)’ 운동이 고조되자 이 같은 문구를 담은 포스터를 도심의 클럽과 술집 곳곳에 걸었다. ‘동의를 얻어라(#GetConsent)’란 표어도 젊은층이 자주 보는 소셜미디어에서 홍보하고 있다. 상대의 동의를 얻지 않은 성관계는 강간죄로 처벌받을 수 있음을 알리는 이 캠페인은 18∼35세 젊은 남성이 주요 타깃이다.

경찰 관계자는 최근 영국 BBC와의 인터뷰에서 “최근 성범죄의 20%가량이 피해자가 잠들어 있거나 술이나 마약에 취해 동의할 수 없는 상황에서 일어났다. 상대가 동의할 수 없을 때 성관계를 하면 이유가 무엇이든 강간이다”라고 강조했다. 스코틀랜드에선 어린 학생들 성교육에서부터 ‘상대의 동의 얻기가 건강한 성관계의 핵심’임을 가르쳐야 한다는 목소리가 더욱 높아지고 있다.

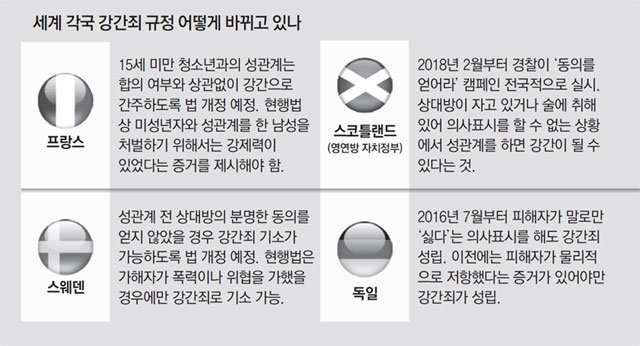

주로 서구 선진국에서 활발한 강간법과 판례의 수정 방향은 상대의 명시적인 동의를 얻지 않으면 강간죄로 규정해야 한다는 취지다. 기존에는 동의 여부보다 성폭력 피해 당시 얼마나 강하게 저항했는지를 강간죄 적용 기준으로 삼는 경우가 많았다. 그러다 보니 피해 여성들은 ‘싫다고 하지 않았으니 결국 잠자리를 받아들인 것 아니냐’ ‘왜 피해 당시엔 거부하지 않더니 이제 와서 문제 삼느냐’는 2차 피해에 시달리곤 했다.

대표적인 여권(女權) 선진국으로 꼽히는 북유럽의 스웨덴은 지난해 12월 성관계 전 상대의 명시적 동의를 얻지 않으면 강간으로 규정하도록 강간법을 개정하겠다고 발표했다. 현행법은 가해자가 성폭력을 가할 때 위협이나 폭행을 사용했음이 입증돼야만 가해자를 처벌할 수 있다.

이사벨라 뢰빈 부총리는 AP통신과의 인터뷰에서 “미투 운동은 새로운 법의 필요성을 보여줬다”고 개정 취지를 설명했다. 스테판 뢰벤 총리도 “역사적인 개혁을 준비하고 있다. 사회는 당신(피해자)들 편이다”라고 선언했다.

영국 가디언은 이날 “프랑스가 공공장소에서 여성을 향해 휘파람을 불거나 다른 방식의 추파를 보내는 ‘캣콜링(cat-calling)’을 하는 남성에게 즉석에서 최대 750유로(약 100만 원)의 벌금을 부과하는 법안을 마련하고 있다”고 보도했다.

국내에서도 강간죄가 피해자를 더 보호하는 방향으로 적용되어야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 현행법은 ‘폭행 또는 협박으로 강간한 사람을 3년 이상의 유기징역에 처한다’고 정하고 있다. 현재 판례는 법에서 말하는 ‘폭행이나 협박’을 ‘피해자의 반항을 불가능하게 하거나 반항이 현저히 곤란한 정도’여야 한다고 보는 경향이 짙다. 이 때문에 성폭행 피해자가 다툼을 법정으로 끌고 가도 ‘피해자가 물리적으로 적극 저항하지 않았다’는 이유로 패소하는 사례가 빈번하다.

강간죄 개정 요구는 ‘미투’ 운동의 전신 격인 ‘아닌 건 아니다(No means no)’ 운동에서부터 시작됐다. 1990년대 초반 미국 일부 주에서는 여성이 확실히 동의하지 않았는데도 성관계를 하면 강간으로 규정하자는 운동이 있었다. 2014년 캘리포니아주가 미국에선 처음으로 ‘여성의 확실한 동의’를 강간 관련 법률에 명시했다.

트렌드뉴스

-

1

하버드 의사가 실천하는 ‘뇌 노화 늦추는 6가지 습관’ [노화설계]

-

2

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

3

“내가 불륜 피해자”…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

-

4

[단독]이혜훈 “장남 다자녀로 연대 입학”…당시 그런 전형 없었다

-

5

폐암 말기 환자가 40년 더 살았다…‘기적의 섬’ 어디?

-

6

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

7

‘소득 있는 노인’ 노령연금 감액 안한다…월 519만원 미만 대상

-

8

[단독]年수출 처음 일본 제치나…현 환율로 韓 135억 달러 많아

-

9

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

10

압수한 비트코인 분실한 檢… 수백억대 추정

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

3

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

4

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

5

장동혁 양지병원 입원…“단식 8일간 靑·여당 아무도 안왔다”

-

6

[단독]이혜훈 “장남 다자녀로 연대 입학”…당시 그런 전형 없었다

-

7

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

8

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

9

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

10

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

트렌드뉴스

-

1

하버드 의사가 실천하는 ‘뇌 노화 늦추는 6가지 습관’ [노화설계]

-

2

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

3

“내가 불륜 피해자”…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

-

4

[단독]이혜훈 “장남 다자녀로 연대 입학”…당시 그런 전형 없었다

-

5

폐암 말기 환자가 40년 더 살았다…‘기적의 섬’ 어디?

-

6

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

7

‘소득 있는 노인’ 노령연금 감액 안한다…월 519만원 미만 대상

-

8

[단독]年수출 처음 일본 제치나…현 환율로 韓 135억 달러 많아

-

9

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

10

압수한 비트코인 분실한 檢… 수백억대 추정

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

3

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

4

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

5

장동혁 양지병원 입원…“단식 8일간 靑·여당 아무도 안왔다”

-

6

[단독]이혜훈 “장남 다자녀로 연대 입학”…당시 그런 전형 없었다

-

7

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

8

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

9

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

10

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0