공유하기

[과학]한국 물리학 뿌리 '흔들'…학계 개선 논의

-

입력 2001년 10월 25일 18시 56분

글자크기 설정

오늘날 과학문명은 물리학자의 공헌에 힘입은 바 크다. 기계는 물론 반도체와 광통신 인터넷까지도 물리학자의 작품이다. 물리학자들은 “물리가 자연과학의 기초”라며 자부심이 대단하다. 물리학과는 똑똑한 인재들을 빨아들이면서 수십 년 동안 대학의 ‘황제과’자리를 굳게 지켜왔다.

그러나 요즘 신세대들 사이에서는 물리를 하면 왕따를 당한다. 어렵고 딱딱한 것은 말할 것도 없고, 수능 준비생에게 물리는 시간 잡아먹는 귀신이기 때문이다. 게다가 바야흐로 바이오 시대가 열리고 있으니 물리를 공부하면 세상물정 모르는 사람 취급받기 일쑤다.

청주의 한 여자고등학교의 경우 올해 230명의 이과생 가운데 5명만이 수능시험에서 물리를 선택했다. 이과생들은 필수인 공통과학 외에 물리 화학 생물·지구과학 중 한 과목을 선택하게 되어 있다. 물리를 선택한 이들 5명은 한마디로 ‘별난 애들’. 정상적인 수업이 불가능해지자 교사는 방과후에 이들을 모아 따로 가르치고 있다.

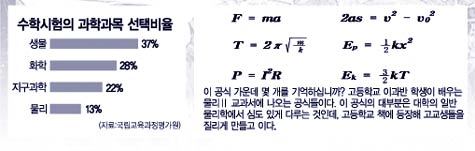

이 고등학교에서 벌어지는 일은 요즘 물리 기피 현상의 한 단면일 뿐이다. 국립교육과정평가원에 따르면 2001학년도 과학탐구영역 수능시험에서 4개 과학과목 가운데 물리를 선택한 학생이 13%에 불과했다. 반면 37%가 생물, 28%가 화학, 22%가 지구과학을 골랐다. 청주의 이 학교처럼 물리과목이 이미 존폐의 경계선을 넘어선 고등학교가 상당수에 이른다.

올해 전국 고교의 이과생 비율이 26.9%로 급락한 것도 딱딱한 물리 공식과 수학에 싫증을 느낀 학생들이 대거 문과로 탈출했기 때문으로 보인다. 학생한테 지독한 따돌림을 받는 물리교사들 사이에서는 실직의 위기감마저 감돌고 있다.

충북대 물리학과 정진수 교수는 “이과생들이 고교 2, 3학년 때 배우는 물리Ⅱ 교과서는 대학의 일반 물리학 내용이 거의 다 들어 있는데 두께는 훨씬 얇다”며 “대학 수준의 내용에서 설명만 쏙 빼고 뼈다귀만 남겼으니 어렵고 딱딱할 수밖에 없다”고 말했다.

물리교육의 황폐화는 대학도 마찬가지이다. 물리학의 기초 없이 학생들이 이공계대학에서 공부를 제대로 하겠는가는 둘째 문제이고, 대학의 물리학과조차 고교에서 물리를 배우지 않은 학생들로 넘쳐나 교수들이 진땀을 흘리고 있다.

학부제 시행 이후 물리를 필수과목으로 하지 않는 학부가 늘면서 대학의 ‘일반물리학’강좌도 크게 줄었다. 많은 대학이 물리학과 대학원 입학 정원을 채우지 못하고, 취업도 예전 같지 않다. 그러다 보니 대학마다 과이름에서 ‘물리’단어를 지우는 게 유행이다. 경희대가 물리학과(수원캠퍼스)를 전자정보학부의 물리 및 응용물리 전공으로 이름을 바꾼 것을 비롯해 많은 물리학과가 이름을 바꾸거나 공학계열에 흡수되고 있다.

사정이 다급해지면서 한국물리학회(회장 송희성)는 물리교육위원회를 설치하고 물리교육의 혁신 활동에 나서고 있다. 우선 4개의 과학과목 가운데 하나를 선택하는 현행 수능시험제도를 바꿔야 한다고 주장하고 있다. 하지만 한편에서는 물리를 실험 없이 겉핥기식으로 암기만 시켜온 책임이 크다는 자성의 소리도 나오고 있다.

최근 물리학회는 전국 14개 대학에서 일반물리학 과목을 수강하는 2619명의 신입생을 상대로 설문조사를 했다. 이들은 고교 물리 교육의 문제점으로 실험 없는 수업(18%) 수능 중심의 문제 풀이(16%) 어려운 내용(15%) 공식위주의 암기(13%)를 꼽았다. 생활 주변의 사례와 실험을 중심으로 원리를 이해하는 물리교육이 되어야 한다고 학생들은 밝혔다.

서울대 물리교육과 송진웅 교수는 “물리학계가 요즘처럼 교육문제를 심각하게 고민한 적은 없었다”며 “하늘은 왜 눈이 시리게 푸른지, 달은 왜 지구로 떨어지지도 날아가지도 않는지, 매일 쓰는 휴대전화는 어떻게 메시지를 보내는지에 대해 해답을 줄 수 있을 때, 학생들이 물리학으로 되돌아올 것”이라고 강조했다.

<신동호동아사이언스기자>dongho@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[베스트 서핑/여행정보 사이트]다투어 등](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)