공유하기

내 연봉 ‘어떤 산업’서 일하느냐가 가른다…산업 간 임금격차↑

- 뉴스1

-

입력 2023년 2월 3일 13시 07분

글자크기 설정

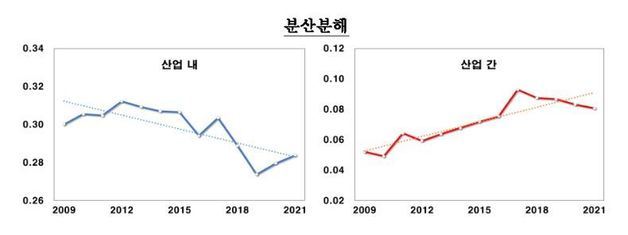

최근 우리나라 임금 격차는 같은 산업 내에서는 축소된 반면 서로 다른 ‘산업 간’에는 확대되면서 악화된 것이라는 연구 분석 결과가 나왔다.

즉, 근로자 개인 역량 못지않게 어떤 산업에서 직장을 구하느냐가 고임금을 받느냐, 받지 못하느냐를 가르게 된 셈이다.

예컨대 학력, 경력, 나이 등 조건이 모두 같은 근로자가 전자부품 제조업에서 일할 경우 사회복지 서비스업에서 일하는 경우보다 임금이 54% 더 높게 나타났다. 약 10년 전엔 임금이 40% 높았으니 최근 격차가 더욱 확대됐다.

그 결과, 임금 불평등은 금융위기 이후 완만한 상승세를 보였으며 이는 산업 내 분산이 줄었음에도 산업 간 분산이 확대된 데 기인했다.

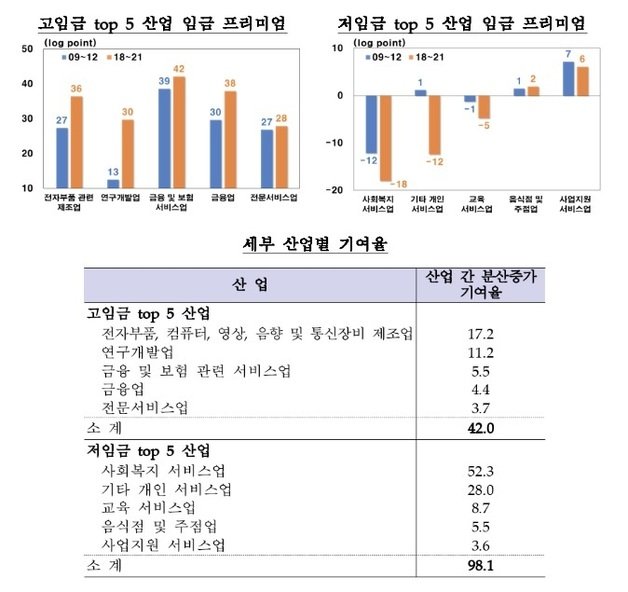

특히 산업 간 분산 증가는 임금 분포 양 끝점에 있는 일부 산업이 주도한 것으로 확인됐다. 산업 중분류 72개 중 양 극단 5개 산업, 즉 총 10개 산업 사이 임금 격차 확대가 전체 양극화를 이끌었다는 것이다.

저임금 5개 산업은 △사회복지 서비스업 △기타 개인 서비스업 △교육 서비스업 △음식주점업 △사업지원 서비스업이었다.

임금 프리미엄이란 성, 경력, 학력 등 개인적 특성이 모두 같다는 가정 아래 어느 산업에 속했느냐에 따라 받는 임금 상승분을 뜻한다.

이는 같은 조건의 근로자가 전자부품업에서 일하면 농림어업에서 일하는 경우에 비해 2009~2012년에는 27% 높은 임금을 받았지만 2018~2021년에는 36%(+9%p) 고임금을 받았다는 뜻이 된다.

저임금 프리미엄은 기타 개인 서비스업에서 크게 하락(-14) 전환했으며 사회복지(-6)와 교육서비스(-4)도 줄어들었다.

고임금 근로자들은 고임금 산업으로, 저임금 근로자들은 저임금 산업으로 몰리는 근로자 구성 변화도 임극 격차에 기여했을 가능성이 있다.

오 차장은 “기업이 핵심 업무 위주로 동질적 근로자를 채용하고 여타 IT, 회계, 인사, 시설관리 등을 아웃소싱하는 것은 자연스러운 현상이나 이 과정에서 산업 간 근로자 선별과 단절이 심화되면 산업 간 임금 격차가 장기적으로 더 확대되고 산업 간 근로자 이동도 제약될 수 있다”고 부연했다.

대형 기업에서 일하는 저임금 근로자의 규모 프리미엄 축소도 임금 격차 확대에 기여한 것으로 드러났다.

보고서는 “고임금 산업에서는 대형 기업의 규모 프리미엄이 큰 변화 없이 높은 수준을 유지(+24% → +24%)한 반면 저임금 산업에서는 과거 양의 값이었던 규모 프리미엄이 마이너스 전환(+11 → -5)했다”고 밝혔다.

이는 저임금 서비스 산업의 프랜차이즈화가 이뤄지고 대형 기업에서 근무하는 저임금 산업 근로자의 임금 협상력이 약화됐기 때문으로 추정됐다.

보고서는 “2009~2021년 임금 분산을 보면 고임금 산업은 임금이 상대적으로 더 오르면서 고용이 늘어난 반면 저임금 산업은 임금이 덜 오르면서 고용이 증가했다”며 “기술·학력 미스매치 등 산업 간 노동 이동 마찰을 줄일 수 있는 적극적인 노동시장 정책을 통해 산업 간 인적자본의 효율적 배분을 도모해야 할 것”이라고 조언했다.

(서울=뉴스1)

트렌드뉴스

-

1

손흥민, 메시와 첫 맞대결서 판정승…7만명 관중 기립박수

-

2

급매 나오는 강남, 현금부자 ‘줍줍’…대출 막힌 강북은 버티기

-

3

“장동혁 사퇴” “분열 행위”…‘尹 절연’ 거부에 원외당협 정면 충돌

-

4

연금 개시 가능해지면 ‘가능한 적은 금액’ 즉시 인출하세요

-

5

[천광암 칼럼]장동혁은 대체 왜 이럴까

-

6

쇼트트랙 남자 계주 “마지막에 다같이 웃을 수 있어서 기뻐”

-

7

“잠들어서 먼저 간다” 죽은 피해자에 카톡…접촉인물 전수 조사

-

8

볼보 761만원, 테슬라 940만원 ‘뚝’…전기차 ‘가격 전쟁’ 불 붙었다

-

9

상호관세 막힌 트럼프, 100년 잠자던 ‘관세법 338조’ 꺼내드나

-

10

“개인회생 신청했습니다” 집주인 통보받은 세입자가 할 일

-

1

“장동혁 사퇴” “분열 행위”…‘尹 절연’ 거부에 원외당협 정면 충돌

-

2

韓 ‘프리덤 실드’ 축소 제안에 美 난색…DMZ 이어 한미동맹 갈등 노출

-

3

李 “다주택자 압박하면 전월세 불안? 기적의 논리”

-

4

야상 입은 이정현, ‘계엄 연상’ 지적에 “뻥도 그정도면 병”

-

5

국힘 전현직 당협위원장 20여명, ‘절윤 거부’ 장동혁에 사퇴 촉구

-

6

‘면직’ 산림청장, 술 취해 무법질주…보행자 칠뻔, 車 2대 ‘쾅’

-

7

[사설]범보수마저 경악하게 한 張… ‘尹 절연’ 아닌 ‘당 절단’ 노리나

-

8

러시아 “韓, ‘우크라 무기 지원’ 동참하면 보복하겠다”

-

9

목줄 없이 산책하던 반려견 달려들어 50대 사망…견주 실형

-

10

급매 나오는 강남, 현금부자 ‘줍줍’…대출 막힌 강북은 버티기

트렌드뉴스

-

1

손흥민, 메시와 첫 맞대결서 판정승…7만명 관중 기립박수

-

2

급매 나오는 강남, 현금부자 ‘줍줍’…대출 막힌 강북은 버티기

-

3

“장동혁 사퇴” “분열 행위”…‘尹 절연’ 거부에 원외당협 정면 충돌

-

4

연금 개시 가능해지면 ‘가능한 적은 금액’ 즉시 인출하세요

-

5

[천광암 칼럼]장동혁은 대체 왜 이럴까

-

6

쇼트트랙 남자 계주 “마지막에 다같이 웃을 수 있어서 기뻐”

-

7

“잠들어서 먼저 간다” 죽은 피해자에 카톡…접촉인물 전수 조사

-

8

볼보 761만원, 테슬라 940만원 ‘뚝’…전기차 ‘가격 전쟁’ 불 붙었다

-

9

상호관세 막힌 트럼프, 100년 잠자던 ‘관세법 338조’ 꺼내드나

-

10

“개인회생 신청했습니다” 집주인 통보받은 세입자가 할 일

-

1

“장동혁 사퇴” “분열 행위”…‘尹 절연’ 거부에 원외당협 정면 충돌

-

2

韓 ‘프리덤 실드’ 축소 제안에 美 난색…DMZ 이어 한미동맹 갈등 노출

-

3

李 “다주택자 압박하면 전월세 불안? 기적의 논리”

-

4

야상 입은 이정현, ‘계엄 연상’ 지적에 “뻥도 그정도면 병”

-

5

국힘 전현직 당협위원장 20여명, ‘절윤 거부’ 장동혁에 사퇴 촉구

-

6

‘면직’ 산림청장, 술 취해 무법질주…보행자 칠뻔, 車 2대 ‘쾅’

-

7

[사설]범보수마저 경악하게 한 張… ‘尹 절연’ 아닌 ‘당 절단’ 노리나

-

8

러시아 “韓, ‘우크라 무기 지원’ 동참하면 보복하겠다”

-

9

목줄 없이 산책하던 반려견 달려들어 50대 사망…견주 실형

-

10

급매 나오는 강남, 현금부자 ‘줍줍’…대출 막힌 강북은 버티기

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0