공유하기

한 가게 건너 ‘유기농-친환경’ 푯말… 믿어도 되나요

- 동아일보

글자크기 설정

대형 시장 5곳 둘러보니

“새댁! 유기농 무공해로 사가. 이걸로 사가야 시댁에 예쁨 받아.”

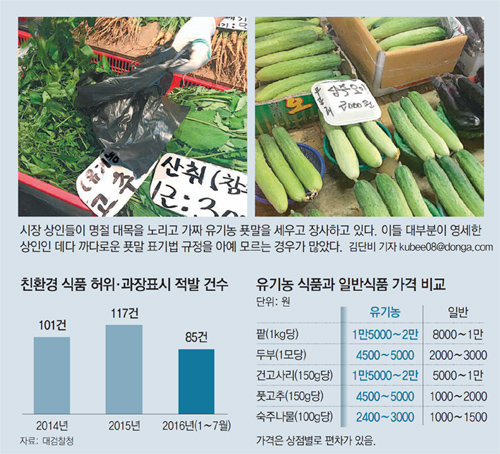

추석을 앞둔 4일 서울 A전통시장. 폭이 2m밖에 안 되는 좁은 길을 따라 줄지어 들어선 수백 개의 작은 가게와 노점에는 고추와 오이, 더덕, 두릅 등 다양한 채소가 진열돼 있었다. 기자가 나타나자 일부 노점 상인이 ‘유기농’이라고 적힌 종이 푯말을 들어 보이며 호객행위를 했다. 채소를 판매하는 노점 10곳 중 3, 4곳은 국립농산물품질관리원의 표기법에 따르지 않고 유기농 푯말을 사용했다. 가게 안과 좌판 주변 어느 곳을 둘러봐도 친환경 농산물 판매상임을 인증하는 거래명세서나 보증서를 찾을 수 없었다. 친환경 농산물 재배 농가로부터 공급받은 농산물이 아니면 푯말에 ‘유기농’ 또는 ‘무농약’, ‘무공해’라고 표시해 판매할 수 없다.

○ “유기농, 친환경 보증서 꼭 확인해야”

추석을 맞아 경찰이 허위·과장광고, 원산지 허위 표시 등 불량음식을 근절하기 위해 특별단속을 실시하고 있다. 동아일보 취재진이 서울시내 대형 전통시장 5곳을 돌아보니 가짜 유기농, 친환경, 무농약 농산물들이 버젓이 팔리고 있었다. 대검찰청에 따르면 가짜 유기농, 친환경 농산물을 판매한 혐의로 처벌 받은 건수는 2014년 101건에서 지난해 117건으로 늘었다. 올 상반기에만 85건이 적발됐다. 매출액이 월 500만 원 이하인 영세상은 통계에 포함되지 않아 그 수는 훨씬 많을 것으로 추산된다.

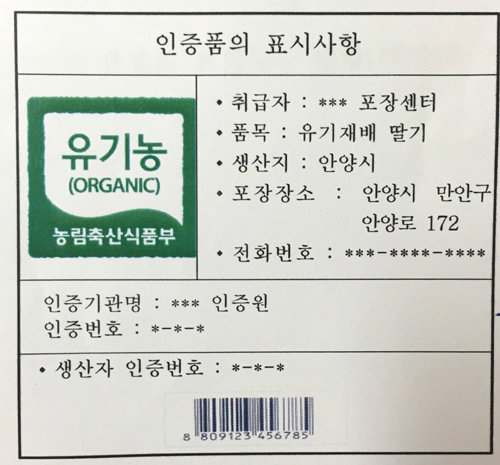

경찰 관계자는 “평소엔 잘 지키다가도 명절 대목을 노리고 가짜 친환경 농산물을 파는 상인이 늘어난다”고 전했다. 유기농 푯말에 친환경 재배 농가의 이름과 인증번호가 없다면 일단 ‘가짜’로 의심해야 한다는 게 경찰의 조언이다.

○ 단속 나서도 처벌 쉽지 않아

대형마트나 백화점에서도 상황은 비슷하다. 지난해 10월 검찰은 가짜 친환경 제품을 백화점이나 대형마트로 유통 및 판매한 13개 업체를 적발했다. 외국산을 국내산으로 속여 판매하는 사례도 여전히 기승을 부리고 있다. 경기도 특별사법경찰단은 지난달 8일 원산지 불명의 콩으로 콩국물을 제조해 판매한 업자를 검거했다. 지난해 원산지나 유통기한을 거짓 표기해 적발된 사례가 무려 8437건이나 됐다. 경기도 특별사법경찰단 변기수 수사5팀장은 “명절에 국내산으로 표기해 일주일만 판매해도 1억∼2억 원을 쉽게 벌 수 있기 때문에 정직한 판매업자들도 명절 특수에는 수입한 농축산물을 국내산으로 속여 파는 유혹에 쉽게 빠진다”고 말했다.

김단비 기자 kubee08@donga.com

트렌드뉴스

-

1

하버드 의사가 실천하는 ‘뇌 노화 늦추는 6가지 습관’ [노화설계]

-

2

[단독]이혜훈 “장남 다자녀로 연대 입학”…당시 그런 전형 없었다

-

3

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

4

폐암 말기 환자가 40년 더 살았다…‘기적의 섬’ 어디?

-

5

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

6

[단독]年수출 처음 일본 제쳤다…韓 1041조원 vs 日 1021조원

-

7

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

8

‘소득 있는 노인’ 노령연금 감액 안한다…월 519만원 미만 대상

-

9

‘할머니 김장 조끼’에 꽂힌 발렌티노…630만원 명품 출시 [트렌디깅]

-

10

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

3

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

4

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

5

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

6

장동혁 양지병원 입원…“단식 8일간 靑·여당 아무도 안왔다”

-

7

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

8

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

9

홍익표 “李대통령, 장동혁 대표 병문안 지시…쾌유 기원”

-

10

[단독]이혜훈 “장남 다자녀로 연대 입학”…당시 그런 전형 없었다

트렌드뉴스

-

1

하버드 의사가 실천하는 ‘뇌 노화 늦추는 6가지 습관’ [노화설계]

-

2

[단독]이혜훈 “장남 다자녀로 연대 입학”…당시 그런 전형 없었다

-

3

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

4

폐암 말기 환자가 40년 더 살았다…‘기적의 섬’ 어디?

-

5

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

6

[단독]年수출 처음 일본 제쳤다…韓 1041조원 vs 日 1021조원

-

7

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

8

‘소득 있는 노인’ 노령연금 감액 안한다…월 519만원 미만 대상

-

9

‘할머니 김장 조끼’에 꽂힌 발렌티노…630만원 명품 출시 [트렌디깅]

-

10

“육해공사 통합, 국군사관대학교 신설” 국방부에 권고

-

1

수도권급 간-담도-췌장 수술 역량으로 지방 의료 살린다

-

2

박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

-

3

현대차 노조 “합의 없인 로봇 단 1대도 안돼”…‘아틀라스’에 위기감

-

4

한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

-

5

“장동혁 의식 혼미, 심정지 가능성”…단식 8일째 구급차 대기

-

6

장동혁 양지병원 입원…“단식 8일간 靑·여당 아무도 안왔다”

-

7

민주, 조국당 3∼7% 지지율 흡수해 서울-부산-충청 싹쓸이 노려

-

8

법원 “이진숙 방통위 KBS 이사 7명 임명 무효”

-

9

홍익표 “李대통령, 장동혁 대표 병문안 지시…쾌유 기원”

-

10

[단독]이혜훈 “장남 다자녀로 연대 입학”…당시 그런 전형 없었다

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0