공유하기

자영업자 4년만에 46만명 줄었다

- 동아일보

글자크기 설정

막혀버린 퇴직자 비상탈출구… 유명 프랜차이즈도 폐업 속출

박모 씨(34)는 2005년 서울 영등포구에 있는 아버지의 과일 가게를 물려받았다. 그러나 같은 동네에 과일가게가 너무 많았다. 직장생활 경험밖에 없는 박 씨는 경쟁에 밀려 1년 만에 가게 문을 닫아야 했다. 야채 리어카 장사를 시도해 봤지만 빚만 쌓여 결국 금융채무 불이행자(신용불량자)가 되고 말았다. 그는 요즘 낮에는 PC방, 밤에는 사우나를 전전한다.김모 씨(28·여)는 2007년 10월 경기 용인시에서 남편과 함께 치킨집을 열었다. 출발은 나쁘지 않았다. 월 매출이 1200만∼1300만 원이었다. 넉넉하지는 않지만 갓난아이를 포함해 세 식구가 먹고 살 정도는 됐다. 그러나 2008년 글로벌 금융위기가 닥치면서 매상이 700만∼800만 원으로 뚝 떨어졌다. 7월에 끝내 가게 문을 닫고 말았다.

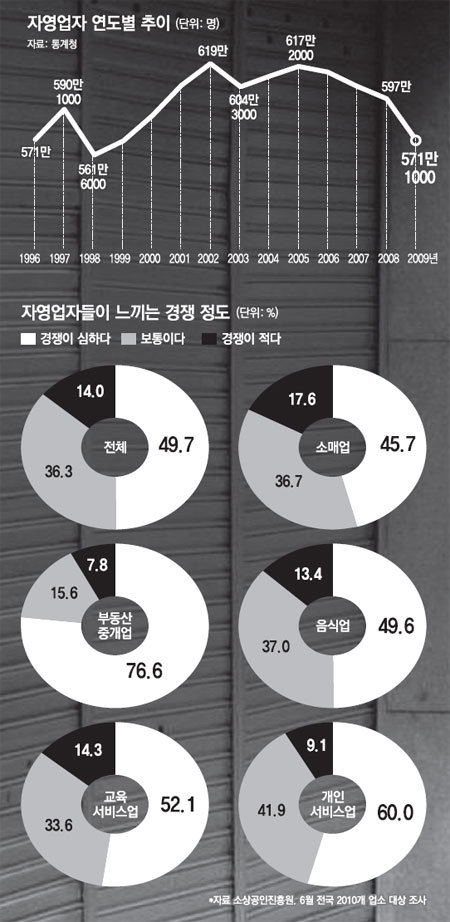

1999년 외환위기가 닥쳤을 때 퇴출 직장인들의 탈출구였던 자영업자가 최근 크게 줄고 있다. 외환위기 이후 꾸준히 증가했던 자영업자 수가 2005년 정점(617만2000명)을 찍은 뒤 줄어들기 시작해 지난해 571만1000명까지 떨어졌다. 4년 만에 46만1000명의 자영업자가 사라진 것이다.

비교적 ‘안정된 자영업’으로 여겨졌던 유명 프랜차이즈 음식점이나 편의점도 이젠 안전지대가 아니다. 오모 씨(32)는 2006년 부모의 도움 등으로 약 1억 원의 종잣돈을 융통해 유명 편의점의 사장이 됐다. 그러나 주변에 편의점 수가 계속 늘면서 인건비와 점포세 등을 제외하면 순수익은 고작 월 70만 원 정도였다. 오 씨는 “하루빨리 폐업하고 싶지만 본사와의 5년 계약 조건을 어기면 2000만 원의 위약금을 내야 해 이러지도 저러지도 못한다”고 토로했다.

소상공인진흥원이 6월 전국 2010개 자영업소를 대상으로 ‘애로사항’을 조사한 결과 자영업자들은 △내수경기 침체(31.8%) △소비심리 위축(23.4%) △주변 동업종 간 경쟁 심화(16.3%)를 3대 고충으로 뽑았다. 특히 ‘반경 500m 내 인접지역에서 느끼는 경쟁 정도’에 대해 ‘심하다’는 대답이 절반인 49.7%에 달했다. 이는 같은 해 3월 조사 때의 47.7%보다 2.0%포인트 높아진 것이다.

이런 상황에서 활황인 곳은 폐업 처리 전문 업체뿐이다. 폐업전문업체인 H사 관계자는 “소비자가 대형마트로 몰리고 전자상거래가 활성화되면서 영세 자영업자들이 생존할 길이 더욱 좁아졌다. 3, 4년 전과 비교해도 폐업 처리 건수가 30∼40% 증가했다”고 말했다. 부산 금정구에서 PC방을 운영했던 이모 씨(35)도 PC방의 난립, 가격경쟁의 심화, 금연 규제로 6년 만에 장사를 접었다.

한 50대 음식점 사장은 인천에서 해장국집을 운영해 크게 성공했으나 정확한 수요 예측 없이 점포 수를 늘렸다가 결국은 망해 현재는 집도 없이 친구 집 창고에서 생활하고 있다. 그의 대학생 딸은 등록금이 없어 휴학한 상태이다. 이처럼 자영업자의 추락은 신빈곤층으로 귀결되는 사례가 크게 늘고 있다.

이병훈 중앙대 사회학과 교수는 “자영업자가 망하면 당장 심각한 생활고에 직면하게 되는 지금의 현실은 개선돼야 한다”며 “영세 자영업자를 위한 사회안전망을 구축하는 문제를 진지하게 논의해야 할 시점이 됐다”고 말했다.

이세형 기자 turtle@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘韓근로자 구금-불륜’ 놈 美국토장관 경질…트럼프 격노 이유는?

-

2

UAE서 원유 600만 배럴 긴급 도입…호르무즈 우회로 확보

-

3

“맨홀에 끼여 발목 뼈 산산조각” 엄지원, 日 여행중 긴급수술

-

4

美, 이란전쟁에 하루 1조3000억원 쓴다…전투기 뜨면 443억

-

5

‘충주맨’ 김선태, 영상 하나로 이틀만에 100만 구독자

-

6

정청래 “‘대북송금’ 조작 검사들 감방 보내겠다…檢 날강도짓”

-

7

울릉도 갔던 박단, 경북대병원 응급실 출근… “애써보겠다”

-

8

원유·공항 선뜻 내준 UAE…17년 이어진 ‘동행 외교’ 덕 봤다

-

9

상주서 50대 남편, 30대 아내 흉기 살해…아내 지인도 찌른뒤 자해

-

10

방미 文, 이란전쟁에 “무력 사용 억제…평화적 해결해야”

-

1

배현진 징계 효력 중지…“장동혁 지금이라도 반성하라”

-

2

정청래 “‘대북송금’ 조작 검사들 감방 보내겠다…檢 날강도짓”

-

3

사전투표함 받침대 투명하게 바꾼다… 부정선거 의혹 차단

-

4

[단독]주한미군 패트리엇 ‘오산기지’ 이동… 수송기도 배치

-

5

민주 46% 국힘 21%…지지율 격차 더블스코어 이상 벌어졌다

-

6

법원, 장동혁 지도부의 배현진 징계 효력정지

-

7

李 “기름값 담합은 중대범죄…악덕기업, 대가 곧 알게될 것”

-

8

울릉도 갔던 박단, 경북대병원 응급실 출근… “애써보겠다”

-

9

김어준에 발끈한 총리실…“중동 대책회의 없다고? 매일 챙겼다”

-

10

“우리 아들-딸 왜 죽어야하나” 항의…팔 부러진채 끌려나갔다

트렌드뉴스

-

1

‘韓근로자 구금-불륜’ 놈 美국토장관 경질…트럼프 격노 이유는?

-

2

UAE서 원유 600만 배럴 긴급 도입…호르무즈 우회로 확보

-

3

“맨홀에 끼여 발목 뼈 산산조각” 엄지원, 日 여행중 긴급수술

-

4

美, 이란전쟁에 하루 1조3000억원 쓴다…전투기 뜨면 443억

-

5

‘충주맨’ 김선태, 영상 하나로 이틀만에 100만 구독자

-

6

정청래 “‘대북송금’ 조작 검사들 감방 보내겠다…檢 날강도짓”

-

7

울릉도 갔던 박단, 경북대병원 응급실 출근… “애써보겠다”

-

8

원유·공항 선뜻 내준 UAE…17년 이어진 ‘동행 외교’ 덕 봤다

-

9

상주서 50대 남편, 30대 아내 흉기 살해…아내 지인도 찌른뒤 자해

-

10

방미 文, 이란전쟁에 “무력 사용 억제…평화적 해결해야”

-

1

배현진 징계 효력 중지…“장동혁 지금이라도 반성하라”

-

2

정청래 “‘대북송금’ 조작 검사들 감방 보내겠다…檢 날강도짓”

-

3

사전투표함 받침대 투명하게 바꾼다… 부정선거 의혹 차단

-

4

[단독]주한미군 패트리엇 ‘오산기지’ 이동… 수송기도 배치

-

5

민주 46% 국힘 21%…지지율 격차 더블스코어 이상 벌어졌다

-

6

법원, 장동혁 지도부의 배현진 징계 효력정지

-

7

李 “기름값 담합은 중대범죄…악덕기업, 대가 곧 알게될 것”

-

8

울릉도 갔던 박단, 경북대병원 응급실 출근… “애써보겠다”

-

9

김어준에 발끈한 총리실…“중동 대책회의 없다고? 매일 챙겼다”

-

10

“우리 아들-딸 왜 죽어야하나” 항의…팔 부러진채 끌려나갔다

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0