공유하기

겹겹 한지 철솔로 긁어… “살아내는 수고로움 담아낸 이미지들”

- 동아일보

-

입력 2021년 3월 5일 03시 00분

글자크기 설정

사비나미술관 유근택 작가 개인전

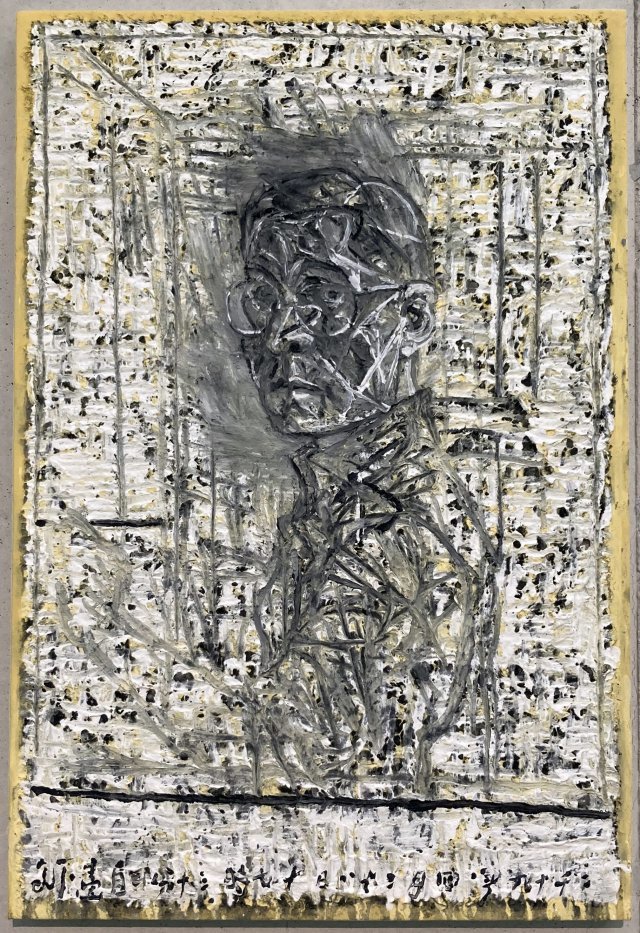

상처낸 캔버스에 그린 자화상

신문 태우는 과정 담은 수묵채색

사회 경계선-일상 균열 등 주목

주름진 얼굴의 남자가 널찍한 탁자 위 끄트머리에 우두커니 서 있다. 위태로운 자리인데 표정엔 불안한 기색이 없다. 밝지 않지만 침울하지도 않고 그저 덤덤하다. 한지를 여섯 겹 덧바른 뒤 철제 솔로 북북 긁어 깊은 상처를 낸 캔버스 표면에 재빨리 그린 까닭에 갈라지고 흩어졌지만 힘 있는 윤곽이다.

“50대 중반을 넘기고 나니 ‘이제 더 이상 뒤로 물러설 곳이 없는 나이가 된 건가’ 하는 생각이 들었다. 그렇게 되뇌며 시작한 연작이다.”

‘끝에 서 있는’이라는 표제를 붙인 자화상들 앞에서 만난 유근택 작가(56)의 말이다. 4월 18일까지 서울 은평구 사비나미술관에서 열리는 개인전 ‘시간의 피부’ 3층 전시실. 자화상 한 점은 그의 제안에 따라 뻥 뚫린 보이드(void·수직으로 뚫린 공간) 경계난간 위의 허공에 케이블로 매달아 두었다. 위태로운 이미지를 한층 더 위태로운 모습으로 걸어놓은 셈이다.

유 작가는 지난해 초 프랑스 노르망디 지역의 예술가 레지던시 프로그램에 참여했다가 때마침 터진 코로나19 사태로 인해 기약 없이 홀로 고립되는 상황을 겪었다. 낯선 곳에서 고독감과 싸우며 불안한 일상을 보내던 그는 날마다 충격적인 소식만 가득 실어오는 신문을 하나씩 불태우기 시작했다. 바닥에 펼쳐놓은 신문 한쪽 끄트머리에 불을 붙여 인쇄된 글자들이 타들어가 결국 잿더미만 남는 과정을 표현한 ‘시간’은 보는 이에 따라 여러 갈래의 반응을 이끌어낼 수묵채색 연작이다.

폭이 대체로 2m가 넘는 그의 그림은 대부분 작업에 착수하고 나서 하루나 이틀 만에 90% 이상 완성된다. 젖은 한지를 배접하고 철제 솔로 밭갈이하듯 표면을 거칠게 처리한 뒤 물기가 마르기 전에 토분(土粉·찰흙 안료)을 개어 바르고 한 번에 이미지를 구성한다. 캔버스 하단에는 흘러내린 안료가 맺혀 말라붙은 흔적이 선연하다.

“대학에서는 동양화의 전통적 기법을 충실히 익혔다. 전업 작가로 활동을 시작하면서부터 동양화, 한국화라는 변방의 장르에 보편성을 부여할 방법을 찾아보고 싶었다. 먹과 한지라는 기본 바탕을 놓지 않으면서 대상과 표현 방식은 최대한 확장해 보려 했다.”

“장마철이었다. 인적이 드물어진 유원지 앞 보도블록 틈새로 잡초가 치열하게 비집고 올라와 있었다. 우리 모두는 언제나 그렇게 애써 낯선 시간을 감당하며 살아가는 존재들이라고 생각한다.”

손택균 기자 sohn@donga.com

트렌드뉴스

-

1

“불륜으로 성병 걸린 빌게이츠, 엡스타인에 SOS” 문건 공개

-

2

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

3

코스피만 뜨겁다…건설-생산 한파, 지갑도 꽁꽁 얼어붙어

-

4

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

5

지하철이 식당인가…컵라면, 도시락에 캔맥주까지

-

6

소니 집어삼킨 TCL, 다음 목표는 삼성-LG… 중국의 ‘TV 굴기’

-

7

워시 연준의장 지명에 금-은 폭락…안전자산 랠리 끝?

-

8

‘강남 결혼식’ 식대 평균 9만원 넘어…청첩장이 두렵다

-

9

“배달시 여러 층 누르지 마세요” 엘레베이터 안내문에 시끌

-

10

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

3

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

4

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

5

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

6

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

7

韓 “입법전 투자 협의” 美 “빨리 시간표 달라”

-

8

李 “부동산 정상화, 5천피-계곡 정비보다 쉬워”

-

9

김정관, 러트닉과 관세 결론 못 내…“향후 화상으로 대화”

-

10

지하철이 식당인가…컵라면, 도시락에 캔맥주까지

트렌드뉴스

-

1

“불륜으로 성병 걸린 빌게이츠, 엡스타인에 SOS” 문건 공개

-

2

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

3

코스피만 뜨겁다…건설-생산 한파, 지갑도 꽁꽁 얼어붙어

-

4

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

5

지하철이 식당인가…컵라면, 도시락에 캔맥주까지

-

6

소니 집어삼킨 TCL, 다음 목표는 삼성-LG… 중국의 ‘TV 굴기’

-

7

워시 연준의장 지명에 금-은 폭락…안전자산 랠리 끝?

-

8

‘강남 결혼식’ 식대 평균 9만원 넘어…청첩장이 두렵다

-

9

“배달시 여러 층 누르지 마세요” 엘레베이터 안내문에 시끌

-

10

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

3

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

4

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

5

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

6

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

7

韓 “입법전 투자 협의” 美 “빨리 시간표 달라”

-

8

李 “부동산 정상화, 5천피-계곡 정비보다 쉬워”

-

9

김정관, 러트닉과 관세 결론 못 내…“향후 화상으로 대화”

-

10

지하철이 식당인가…컵라면, 도시락에 캔맥주까지

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0