푸른 자화상 속 남자의 파란만장한 인생 [영감 한 스푼]

- 동아일보

-

입력 2025년 2월 7일 10시 00분

공유하기

글자크기 설정

“우리 집 입구에 걸려있던 이 그림은 상반신 누드의 젊은 남자를, 그 몸에서 초자연적인 빛이 뿜어져 나오는 것을 묘사하고 있다.

이 남자는 앞을 지나가는 모든 사람을 뚫어져라 쳐다보며 ‘진정한 너 자신이 되라’고 부추기는 듯 했다.

거짓으로 꾸며낸 페르소나로 살고 있는 것이 아니라면, 그 무엇도 숨기거나 부끄러워할 필요가 없다는 태도였다. …

이 글은 오스트리아의 화가 리하르트 게르스틀의 ‘세미 누드 자화상’을 본 감상입니다. 이 감상을 남긴 사람은 소장가인 루돌프 레오폴드의 아들인 디트하르트 레오폴드.

루돌프 레오폴드는 게르스틀의 자화상 두 점을 집에 나란히 걸어 두었고, 아들 디트하르트는 어린 시절 보았지만 여전히 생생한 그 때의 느낌을 글로 적습니다.

이후 오스트리아 빈 레오폴드 미술관 소장품이 된 이 작품은 지금 한국 관객을 만나고 있습니다.

신비로운 빛을 뿜어내지만, 깊은 바닷물 속에 잠긴 듯 약간은 어두움이 감도는 푸른 색.

그 가운데 타월로 하반신을 간신히 가린 채 관객을 똑바로 쳐다보는 누드의 남자.

정면으로 마주한다는 것은 자신감이 넘친다는 이야기지만, 어딘가 불안하고 예민한 분위기가 풍겨져 나와 눈을 떼기 어려운 그림입니다.

뛰어난 재능을 가진 청년

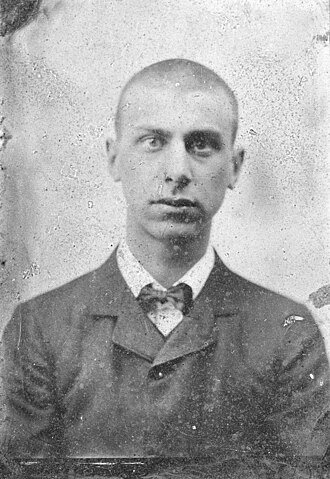

게르스틀은 어릴 때부터 화가가 되기로 결심했고, 무려 15세에 아카데미에 입학하며 재능을 인정받았습니다.

그러나 아카데미의 보수적인 스타일이 맞지 않음을 깨달은 그는 3년 만에 아카데미를 떠납니다.

그 후 자신만의 작업실을 마련하고 ‘독학’을 시작하는데요. 이 때 그림을 그린 것은 물론 언어, 철학, 문학, 음악을 공부하는 혼자만의 시간을 갖습니다.

당시 빈 사회를 뒤흔들었던 지그문트 프로이트의 책은 물론 철학자 오토 바이닝거의 저서 ‘성격과 성’, 헨릭 입센과 프랑크 베데킨트의 극작품 등 당대 사회적 금기를 깬 연구와 문학 작품을 탐독했죠.

빈 분리파가 조형적인 탐미주의에 빠져들어 새로운 표현을 고민했다면, 게르스틀은 새로운 세상을 보는 ‘눈’을 갖고 싶어 했습니다. 이 때문에 클림트를 비롯한 빈 분리파의 작품은 ‘너무 장식적이다’라고 비판하고, 극도로 거부하는 모습을 보이기도 했습니다.

이렇게 자신만의 신념을 지키고 타협하지 않으려는 ‘확신’은 그에게 무기가 되었지만, 그것을 인정해주지 않는 세상 속에서 ‘불안’을 느끼게 하는 감옥도 되었습니다.

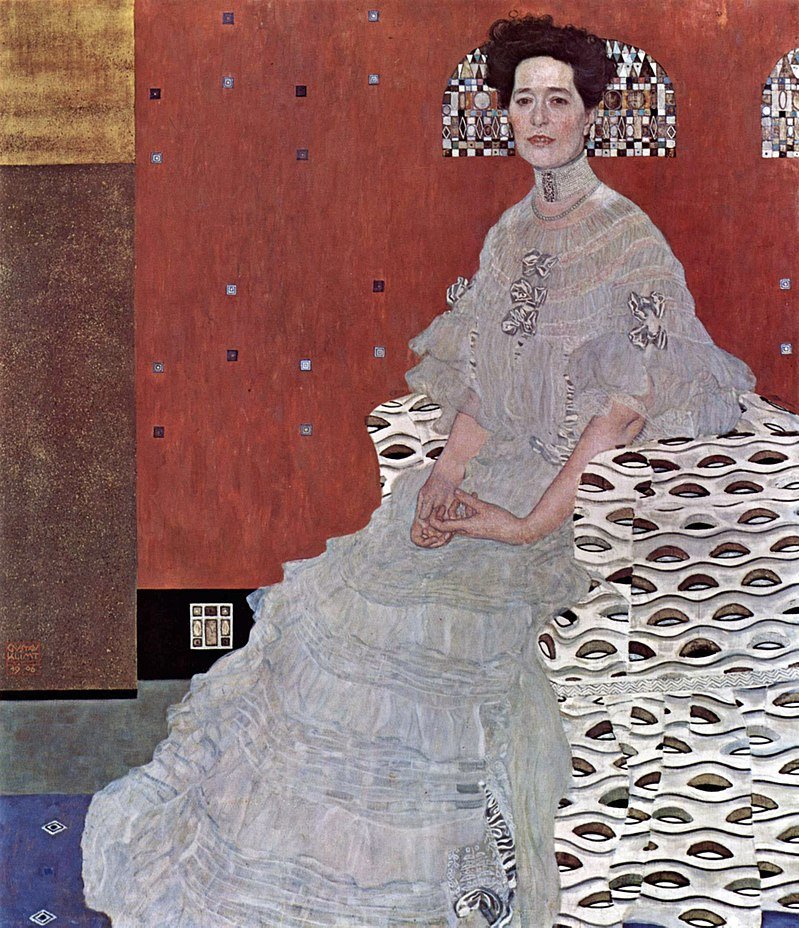

클림트를 거부한 신인 작가

게르스틀이 추구했던 가치관은 그가 그린 인물화에서 드러납니다. 클림트의 초상화가 중산층 주문자의 취향에 맞춰 거슬리지 않는 세련된 조형미를 자랑했다면, 게르스틀은 자신의 앞에 있는 인물의 기질을 포착해서 예민하게 표현합니다.

게르스틀이 그린 ‘페이 자매’는 그가 개인적으로 알고 지냈던 카롤리네, 파울리네 페이 자매가 무도회 시즌이 끝난 직후 드레스를 입고 있는 모습을 묘사한 것입니다.

만약 클림트라면 자매가 입었던 옷의 장식적인 요소와 질감을 강조하고 여기에 현실에는 없을 디자인적인 패턴을 더해 그림을 완성했을 것입니다.

그런데 게르스틀은 자세한 표현을 과감히 생략하고 거의 모노톤의 색채에 흰색 덩어리 속에 두 자매가 엉켜 있는 모습으로 그립니다.

당시 자매의 나이는 19세, 22세. 이 무렵 마치 한 몸인 것처럼 무엇이든 함께하고 가깝게 지내지만 때로는 서로에게서 멀어지고 싶은, 복잡한 자매의 심리를 드러내고 있습니다. 여기에 자매를 둘러싼 시커먼 배경은 정체성의 갈등을 암시하는 듯 하죠.

이렇게 게르스틀은 ‘선배 화가들과는 다른 길을 가겠다’며 확고한 자기만의 세계를 추구했지만, 이러한 태도가 그에게 독이 되기도 했습니다.

게르스틀의 그림을 흥미롭게 본 갤러리스트가 그에게 전시를 제안하지만 ‘내 작품을 클림트와 함께 걸기 싫다’며 클림트를 참여 작가에서 빼달라고 요구해 전시 기회를 놓친 적도 있으니까요.

25세 나이로 마감한 삶

“누구도 게르스틀을 공격하지 않았지만, 그는 자신이 믿는 것을 맞서 싸워 지켜내야 한다고 느꼈다.”

디트하르트 레오폴드가 게르스틀에 대해 한 말입니다.

이렇게 세상과 싸울 준비가 된 게르스틀은 수많은 우여곡절을 겪습니다. 가깝게 지낸 선배 화가가 국왕을 옹호하는 전시에 참여한다고 하자, 이에 대해 강하게 문제 제기하며 인연을 끊습니다.

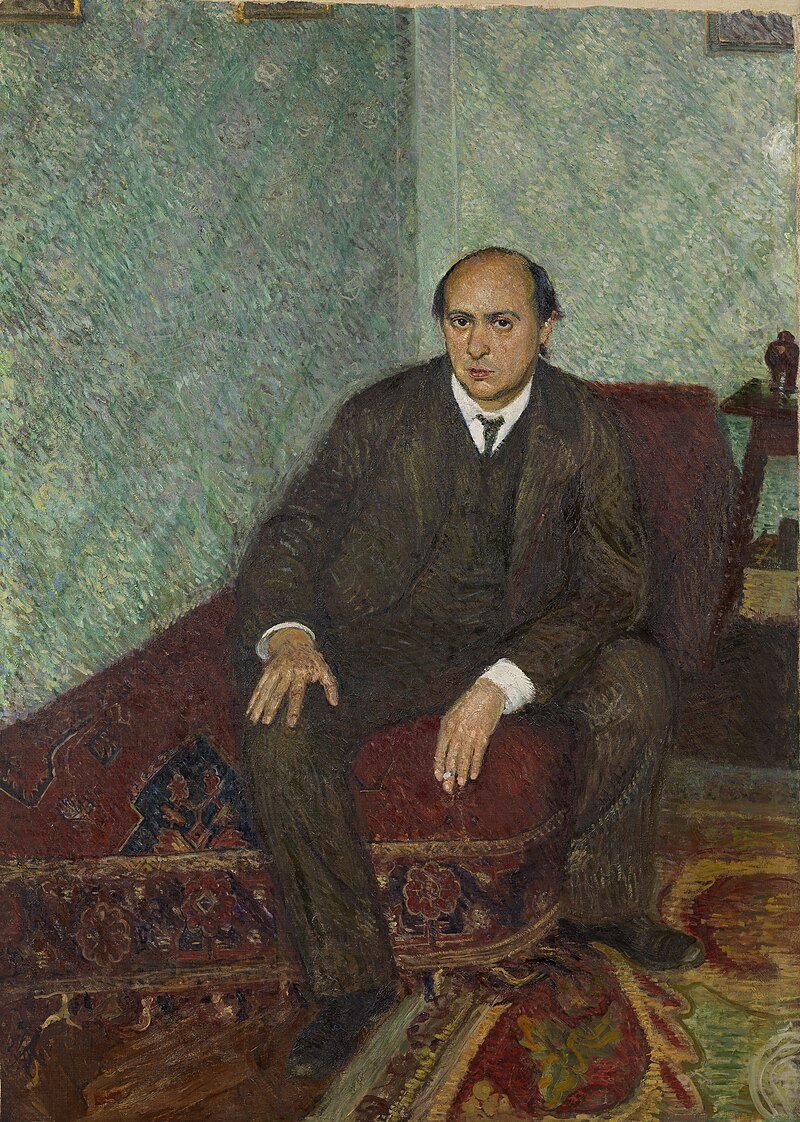

또 유명해지기 전 작곡가 쇤베르크를 만나 서로의 예술에 공감하며 친하게 지내지만, 그의 아내와 사랑에 빠져 스캔들을 일으키기도 했습니다.

결국 이 사건으로 크게 상처를 받은 게르스틀은 스스로 목숨을 끊어 25세로 짧은 삶을 마감하죠.

그 후 빈 예술계에서 ‘기인’ 게르스틀의 이름은 빠르게 잊혀졌고, 재발굴된 것은 2차 세계대전이 끝난 뒤인 1950년대. 열정적인 소장가와 미술사가들이 게르스틀의 작품을 재평가하기 시작했습니다.

1970년대 후반에는 독일 베를린 화가들이 게르스틀의 강렬한 주관에서 영감을 얻기도 했고, 빌럼 드 쿠닝, 게오르그 바젤리츠도 그의 작품에서 영향을 받습니다.

지금은 에곤 실레, 오스카 코코슈카와 함께 빈 표현주의의 문을 연 작가로 평가 받습니다.

비록 작가는 비극적인 삶을 살았지만 뒤늦게라도 평가를 받아 다행이라고 해야 할까요?

여러 가지 가치가 혼재하며 폭발했던 1900년대 도시 빈에서 게르스틀이 찾고 싶었던 자신의 자리는 50년이 지나야만 마련될 수 있었던 것으로 보입니다.

게르스틀을 가르쳤던 한 화가는 “게르스틀은 완전히 새로운 길을 가고 있다. 그를 이해하기 어렵지만, 내가 그를 위해 해줄 수 있는 게 없다”고 적기도 했는데요.

이렇게 소용돌이 속에 휩싸이다 가라앉고 만 한 사람의 인생, 이제는 푸른 배경의 강렬한 초상화가 살아 남아 그 가치를 증명해주고 있습니다.

※ ‘영감 한 스푼’은 예술에서 볼 수 있는 다양한 창의성의 사례를 중심으로 미술계 전반의 소식을 소개하는 뉴스레터입니다. 매주 목요일 아침 7시 발행됩니다.

▶뉴스레터 구독 신청

https://www.donga.com/news/Newsletter

영감 한 스푼 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘과 내일

구독

-

이철희 칼럼

구독

-

이승재의 무비홀릭

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

“너 때문에 넘어졌어” 부축해준 학생에 4600만원 청구 논란

-

2

구조조정에 맞선 파업 ‘합법’ 인정…해외투자·합병때 혼란 예고

-

3

“성관계 몰래 촬영”…20대 순경, 전 여친 고소로 입건

-

4

“같은 사람 맞아?”…日 ‘성형 전후 투샷 인증’ 챌린지 유행

-

5

‘1000억대 자산’ 손흥민이 타는 車 뭐길래…조회수 폭발

-

6

李 “임대료 못올리니 관리비 바가지…다 찾아내 정리해야”

-

7

李 “농지 사놓고 방치하면 강제매각 명령하는 게 원칙”

-

8

‘20만전자’-‘백만닉스’…반도체 훈풍타고 나란히 최고가

-

9

도서관 책에 줄 그은 김지호…“조심성 없었다” 사과

-

10

장동혁 “배현진 징계 재논의 안해…오세훈 절망적인 말 왜 하나”

-

1

이준석·전한길 ‘부정선거 토론’ 27일 생중계…李 “도망 못갈것”

-

2

李 “임대료 못올리니 관리비 바가지…다 찾아내 정리해야”

-

3

李 “부동산 정상화, 계곡 정비보다 쉽다…정부에 맞서지 말라”

-

4

정청래, ‘재명이네 마을’서 강제탈퇴 당해… 與 지지층 분열 가속

-

5

장동혁 “내 이름 파는 사람, 공천 탈락시켜달라”

-

6

경찰·검찰·소방·해경·산림…‘민생치안 5청장 공석’ 초유의 사태

-

7

장동혁 “배현진 징계 재논의 안해…오세훈 절망적인 말 왜 하나”

-

8

구조조정에 맞선 파업 ‘합법’ 인정…해외투자·합병때 혼란 예고

-

9

‘절윤’ 공세 막은 국힘 ‘입틀막 의총’…당명개정-행정통합 얘기로 시간 끌어

-

10

李 “한국과 브라질, 룰라와 나, 닮은게 참으로 많다”

트렌드뉴스

-

1

“너 때문에 넘어졌어” 부축해준 학생에 4600만원 청구 논란

-

2

구조조정에 맞선 파업 ‘합법’ 인정…해외투자·합병때 혼란 예고

-

3

“성관계 몰래 촬영”…20대 순경, 전 여친 고소로 입건

-

4

“같은 사람 맞아?”…日 ‘성형 전후 투샷 인증’ 챌린지 유행

-

5

‘1000억대 자산’ 손흥민이 타는 車 뭐길래…조회수 폭발

-

6

李 “임대료 못올리니 관리비 바가지…다 찾아내 정리해야”

-

7

李 “농지 사놓고 방치하면 강제매각 명령하는 게 원칙”

-

8

‘20만전자’-‘백만닉스’…반도체 훈풍타고 나란히 최고가

-

9

도서관 책에 줄 그은 김지호…“조심성 없었다” 사과

-

10

장동혁 “배현진 징계 재논의 안해…오세훈 절망적인 말 왜 하나”

-

1

이준석·전한길 ‘부정선거 토론’ 27일 생중계…李 “도망 못갈것”

-

2

李 “임대료 못올리니 관리비 바가지…다 찾아내 정리해야”

-

3

李 “부동산 정상화, 계곡 정비보다 쉽다…정부에 맞서지 말라”

-

4

정청래, ‘재명이네 마을’서 강제탈퇴 당해… 與 지지층 분열 가속

-

5

장동혁 “내 이름 파는 사람, 공천 탈락시켜달라”

-

6

경찰·검찰·소방·해경·산림…‘민생치안 5청장 공석’ 초유의 사태

-

7

장동혁 “배현진 징계 재논의 안해…오세훈 절망적인 말 왜 하나”

-

8

구조조정에 맞선 파업 ‘합법’ 인정…해외투자·합병때 혼란 예고

-

9

‘절윤’ 공세 막은 국힘 ‘입틀막 의총’…당명개정-행정통합 얘기로 시간 끌어

-

10

李 “한국과 브라질, 룰라와 나, 닮은게 참으로 많다”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![달라진 아트바젤 홍콩, 디렉터 만나보니 [영감 한 스푼]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/02/13/131026132.1.jpg)

댓글 0