“한국서 ‘스노폴’을?” 드론 인터랙티브 페이지, 이렇게 만들어졌다

- 동아일보

-

입력 2017년 2월 16일 16시 30분

공유하기

글자크기 설정

“한국에서 ‘스노폴’ ‘파이어스톰’을 만든다고?”

지난해 2월 한국언론진흥재단의 인터랙티브 기획취재 지원 모집공고가 떴을 때 처음 든 생각이었다. ‘2013년 퓰리처상 기획보도’ 부문을 차지해 전 세계 언론에 엄청난 충격을 던진 뉴욕타임스(NYT)의 스노폴의 여파가 가시기도 전에 또 다른 놀라움을 선사한 가디언의 ‘파이어스톰’ 속 화려한 영상들이 스쳤다.

각종 동영상과 인포그래픽이 넘실대며 한 편의 영화를 보는 듯한 느낌을 줬던 그 기사, ‘읽지 않고 시청하는’ 기사의 신기원을 만들어낸 그 기사를 과연 한국 언론이 구현할 수 있을까. 게다가 우리가 그 일에 도전해야 한다고? 오 마이 갓!

○‘드론’을 선택한 이유

기획취재 주제는 ‘드론’으로 잡았다. 팀원 중 드론을 아는 기자는 아무도 없었다. 드론이 무엇이냐고 묻는 기자도 있었다. 그냥 정보기술(IT)과 관련이 많고 디지털 느낌이 물씬 난다는 막연한 이유에서 ‘드론’을 택했다. 누군가 말했다. “있어 보이잖아.”

서점으로 달려가 드론 관련 책들을 샀다. 책 몇 권 분량에 달하는 드론 관련 기사들도 찾았다. 책 몇 권과 기존 기사를 읽어보니 살짝 감이 오는 듯도 했지만 여전히 막막했다. 그냥 세계 유명 드론업체를 방문해 신문 기사를 쓰는 게 아니라 신문 기사도 쓰고 동시에 인터랙티브 웹페이지도 만들어야 한다니 두통이 몰려왔다.

10장에 달하는 기획안을 한 땀 한 땀 정성들여 썼다. 고3 때 논술 시험을 이렇게 했으면 지금 다른 삶을 살고 있을지도 모른다는 생각이 들었다. 언론진흥재단에 지원서를 접수했다. 약 3주 후 “축하합니다”라는 회신이 왔다.

회사 통장에는 연봉에 맞먹는 거금까지 들어왔다. 이제 물러설 곳이 없었다. ‘스노폴’은 못 만들어도 화면에 눈송이 하나는 날려줘야 했다.

○섭외하는 데만 6개 월 공들여

한국 언론에 한 번도 프랑스 파리 본사를 공개하지 않았던 패럿은 이메일을 계속 무시했다. 본사 홍보 담당자 ‘바네사’에게만 20통이 넘는 이메일을 보냈다. 3개월 후에야 첫 답변이 왔다. “여름 휴가 때문에 힘들 것 같아.” 온갖 험한 욕이 튀어나오려 했다.

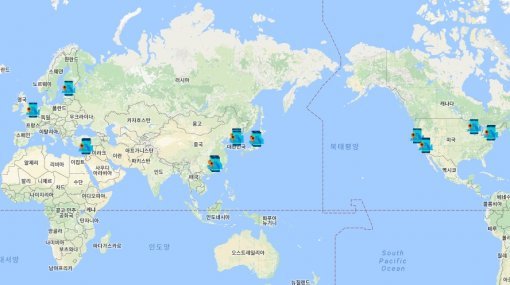

굴하지 않고 계속 메일을 보냈지만 여전히 응답이 없었다. 같은 해 8월이 되니 중국, 미국, 이스라엘, 일본을 방문한 기자들이 속속 취재를 마쳤다. 유럽만 남은 상황에서 패럿만 기다릴 수 없었기에 ‘포기 아닌 포기’를 했다.

독일과 스위스의 VR 비행 및 드론 전문가와 취재 약속을 잡고 9월 말 유럽으로 떠났다. 열심히 취재를 마치고 귀국을 하루 앞둔 날. 독일 본의 아름다운 라인 강변에 앉아 있는데 갑자기 바네사가 메일을 보내왔다. “우리 지금 만나.” “진짜?” “응.” 즉시 서울행 비행기를 파리행으로 바꾸고 숙소와 통역을 구한답시고 난리를 쳤다. ‘눈알이 튀어나올 정도로 바쁘다’는 말을 실감했다.

이런 소동을 겪은 끝에 2016년 10월 3일 파리 10구에 있는 패럿 본사에 당도했다. 본사 2층에서 VR드론 ‘디스코’를 직접 조종해본 경험은 기자 인생에서 가장 짜릿한 순간이었다. 고글 하나를 쓰고 아이들 장난감 같은 드론을 잠시 조종했을 뿐인데 ‘하늘에서 세상을 내려다보는 신’이 된 기분이었다.

이 외 ‘세계 최초의 드론 택시’를 발명한 슝이팡 이항 창업자(28), 한 대에 100억 원을 호가하는 고가 군사용 드론을 생산하는 이스라엘 업체들을 한국 언론 최초로 직접 취재한 것은 정말 값진 경험이었다. 각종 규제 등으로 중저가 드론 시장은 중국에, 고가 드론 시장은 미국과 이스라엘에 내주고 있는 한국의 현실이 안타까웠다.

○“우리 한국어로 대화하고 있죠?”

취재를 완료하고 인터랙티브 웹페이지 제작에 돌입했다. 기획자, 개발자, 디자이너 등 다양한 직군과 협업해야 했지만 제작 쪽 인력도 기자들도 같이 일해 본 경험이 전무했다.

약 10명의 인원이 모인 첫 회의 날. “저희도 인터랙티브는 잘 모르지만 NYT 스노폴 아시죠? 대충 그런 느낌 나게…” “페이지 넘어갈 때 스크롤 다운과 슬라이드 중 어떤 걸로 할까요? 인덱스 기능은? API 코드는?” “네? 뭐라고요?”

서로가 서로의 말을 이해하지 못했다. 한국어로 얘기하는데 이렇게 외계어처럼 들릴 수 있구나 싶었다. 개발자와 디자이너는 “어떻게 구현해 달라는 건지 전혀 모르겠다”고 가슴을 쳤고, 기자는 “태어나서 처음 이런 일을 해보는데 어쩌란 말이냐”고 한숨을 쉬었다.

원시 부족이 벽화 속 그림으로 대화하듯 떠듬떠듬 그림을 그려 “이렇게 해 달라”고 요청했다. 회의에 회의를 거듭하면서 어느 정도 서로의 언어를 이해할 수 있었다. 촉박한 일정, 부족한 인력과 자원을 어떻게 극복해야 할지도 대충 감이 왔다.

기본 플랫폼은 집으로 말하면 일종의 ‘모듈 주택’인 제로보드를 택했다. 쉽고 빨리 각종 동영상과 콘텐츠를 얹을 수 있는데다 개발자나 디자이너의 손길이 많이 필요하지 않기 때문이다. 취재 기자들이 세계 각국 드론업체에서 찍어온 사진과 동영상, 국내 드론 전문가들이 촬영한 드론 이미지와 동영상, 각종 드론 전문가들이 제작한 드론 관련 콘텐츠가 하나둘씩 쌓이며 서서히 인터랙티브 웹페이지의 위용이 갖춰지기 시작했다. ‘스노폴’과 ‘파이어스톰’에는 미치지 못하더라도 어디 내놓기 크게 부끄럽지 않은 수준은 된다는 확신이 섰다.

천신만고 끝에 역작(?)을 완성했지만 최순실 국정농단 사태로 기사 게재 시작 및 인터랙티브 웹페이지 오픈이 한 달 넘게 미뤄졌다. 기다림 끝에 2016년 11월 25일 ‘드론이 바꾸는 세상(interactive.donga.com/drone)’을 세상으로 내보냈다.

○1년 간의 ‘삽질’이 준 교훈

부끄럽지만 디지털 부서에 오기 전에는 디지털 혁신에 관해 “기사를 빨리 써서 온라인으로 송고하고 사진과 표를 좀 많이 붙이면 되는 거 아니냐” “편집과 사진 촬영까지 취재 기자가 곧 하게 되겠네” 정도의 생각만 가지고 있었다.

업무를 시작한 후에는 “그래봐야 젊은 친구들이나 보는 스낵 컬처(snac culture) 아니냐. 깊이가 없다.” “디지털로 돈을 벌 수 있느냐”는 시선이 생각보다 널리 퍼져있음을 알고 당황스럽기도 했다.

이처럼 디지털 콘텐츠 생산과 이를 통한 미디어 혁신에 대한 기자들의 생각은 크게 세 가지로 나뉘는 듯 하다. 권력 감시라는 저널리즘의 본질에 충실해야 한다는 쪽, ‘종이’가 아니라 ‘모바일과 소셜미디어’라는 신생 플랫폼에 특화된 콘텐츠를 생산해야 한다는 쪽, 둘 다 맞지만 한 쪽으로만 치중하긴 어려우니 둘 다 잘해야 한다는 쪽.

세 가지 주장 모두 옳다. 또 일선 기자에게는 어떤 방향으로 나아가야 할지에 대한 결정권도 없다. 분명한 점은 세상이 변했고 사회와 독자는 언론인에게 점점 더 많은 역량을 요구하고 있다는 것이다.

저널리즘의 본질에 충실한 묵직한 기사도, 톡톡 튀는 감각으로 무장한 다양하고 차별화한 콘텐츠 모두 필요하다. 그렇지 않으면 언론사도, 언론인 개개인도 살아남을 수 없다. 무엇이 더 중요하고 어디에 우선점을 두느냐는 논쟁은 이미 의미가 없어진 것 같다.

‘드론이 바꾸는 세상’ 특별취재팀

하종대·하정민·이영혜·송충현·권기범 기자

트렌드뉴스

-

1

“20억 줄테니 팔라”…中도 탐낸 ‘서해의 독도’ 격렬비열도

-

2

젤렌스키 “軍에 주소 넘긴다” 친러 헝가리 총리 위협

-

3

장동혁 “의원들 의견 잘 들었다”…‘절윤’ 입장 이틀째 침묵

-

4

‘찐명’ 한준호, 김어준 직격 “지라시도 안되는 음모론으로 李정부 공격”

-

5

“실수 봐준 고깃집에 돈쭐 내주자”…인부 18명이 고기 주문

-

6

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

7

“머리 감기기 힘들다” 의식없는 노모 삭발한 간병인, 격분한 딸이 폭행

-

8

패트리엇 이어 사드까지…WP “한국내 사드 일부 중동行”

-

9

李 “하청에도 원청과 동일한 성과급…한화오션 모범 보여”

-

10

트럼프가 꽂힌 구두…“백악관 모든 남자가 그걸 신느라 진땀”

-

1

의총서 침묵한 장동혁…‘절윤 결의문’엔 “총의 존중”

-

2

장동혁 “의원들 의견 잘 들었다”…‘절윤’ 입장 이틀째 침묵

-

3

李 “주한미군 무기 반출, 반대의견 내지만 관철 어려워”

-

4

한동훈 “尹 복귀 반대 결의?…어차피 감옥 있는데 그게 절연인가”

-

5

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

6

성토 쏟아져도 침묵한 張, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

7

李 “개혁하자고 초가삼간 태우면 안돼” 檢개혁 정부 주도 못박아

-

8

전한길 “내 덕에 대표 된 장동혁, 윤어게인이냐 절윤이냐 밝혀라”

-

9

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

10

1인당 국민총소득 12년째 제자리…日·대만에 추월당했다

트렌드뉴스

-

1

“20억 줄테니 팔라”…中도 탐낸 ‘서해의 독도’ 격렬비열도

-

2

젤렌스키 “軍에 주소 넘긴다” 친러 헝가리 총리 위협

-

3

장동혁 “의원들 의견 잘 들었다”…‘절윤’ 입장 이틀째 침묵

-

4

‘찐명’ 한준호, 김어준 직격 “지라시도 안되는 음모론으로 李정부 공격”

-

5

“실수 봐준 고깃집에 돈쭐 내주자”…인부 18명이 고기 주문

-

6

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

7

“머리 감기기 힘들다” 의식없는 노모 삭발한 간병인, 격분한 딸이 폭행

-

8

패트리엇 이어 사드까지…WP “한국내 사드 일부 중동行”

-

9

李 “하청에도 원청과 동일한 성과급…한화오션 모범 보여”

-

10

트럼프가 꽂힌 구두…“백악관 모든 남자가 그걸 신느라 진땀”

-

1

의총서 침묵한 장동혁…‘절윤 결의문’엔 “총의 존중”

-

2

장동혁 “의원들 의견 잘 들었다”…‘절윤’ 입장 이틀째 침묵

-

3

李 “주한미군 무기 반출, 반대의견 내지만 관철 어려워”

-

4

한동훈 “尹 복귀 반대 결의?…어차피 감옥 있는데 그게 절연인가”

-

5

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

6

성토 쏟아져도 침묵한 張, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

7

李 “개혁하자고 초가삼간 태우면 안돼” 檢개혁 정부 주도 못박아

-

8

전한길 “내 덕에 대표 된 장동혁, 윤어게인이냐 절윤이냐 밝혀라”

-

9

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

10

1인당 국민총소득 12년째 제자리…日·대만에 추월당했다

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0