공유하기

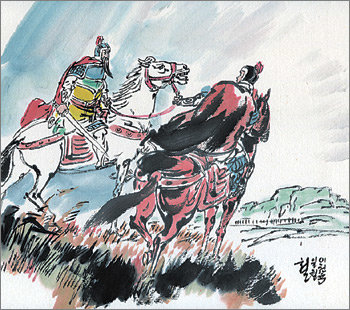

[소설]큰바람 불고 구름 일더니<681>卷七.烏江의 슬픈 노래

-

입력 2006년 2월 3일 03시 05분

글자크기 설정

못 이기는 척 말고삐를 잡혀 끌려가면서도 한왕이 옹치를 노려보며 꾸짖었다. 너무도 오랫동안 벼르고 이를 갈아 와서인지 그렇게 위급한 마당에서도 선뜻 그를 따라나서고 싶지 않았다. 그때 왕릉을 에워싸고 있던 초군 한 갈래가 왕릉을 놓아 주고 다시 한왕을 뒤쫓아 왔다.

뒤쫓는 초나라 기병 선두가 창을 길게 내지르며 한왕에게 닿을 만한 거리로 따라붙자 옹치가 문득 곁에 있는 병졸들을 돌아보며 말했다.

“너희들은 대왕을 모시고 먼저 진채로 돌아가거라. 내가 뒤를 끊어 보겠다.”

그러고는 홀로 뒤처지더니 따라오는 초나라 기병들을 막아섰다. 옹치가 힘을 다해 그들과 맞서는 걸 보자 한왕도 비로소 그가 자기 밑으로 돌아왔음을 조금씩 실감하기 시작했다.

‘이 마당에도 나를 위해 선뜻 온몸을 던지는 것을 보니 옹치같이 영악한 놈도 필경에는 내가 이길 것이라고 믿는구나. 이제 천하는 내게로 다가오고 있는가.’

그런 느낌과 함께 무언가 눈앞이 훤해 오는 듯한 느낌까지 들었다. 그때 번쾌가 어디선가 군사 약간을 이끌고 달려와 옹치를 에워싼 초나라 기병들을 흩어 버리고 소리쳤다.

“먼저 대왕을 모시고 진채로 돌아가시오. 뒤쫓는 적병은 내가 맡겠소!”

이어 하후영이 맹렬하게 수레를 몰고 적을 가르며 뛰쳐나오더니 다시 옹치를 보고 외쳤다.

“앞서 길을 이끄시오. 대왕의 뒤는 내가 지켜보겠소!”

그 말을 들은 옹치가 앞장서서 길을 잡으니 한왕은 앞뒤로 호위를 받으며 큰 어려움 없이 싸움터를 빠져나올 수 있었다. 한 20리나 달렸을까, 한 군데 산굽이를 돌아서자 산을 등지고 세운 진채 하나가 나타났다. 녹각(鹿角)과 목책(木柵)을 빽빽하게 두르고 다시 그 안으로 방벽(防壁)과 보루(堡壘)를 잇다시피 한 것이 어지간한 성곽 못지않을 성싶었다. 장량과 진평이 그 원문(轅門) 앞에 서 있다가 한왕을 맞아들였다.

진채 안으로 들어간 한왕이 한숨을 돌리고 있는데 흩어져 쫓기던 한나라 장졸들이 하나 둘 진채로 돌아왔다. 먼저 왼팔을 감싸 쥔 시무(柴武)와 역상이 쫓겨 오고, 이어 주발과 번쾌가 왕릉과 함께 패군을 수습해 돌아왔다. 장수들은 그럭저럭 몸을 빼 나온 셈이었으나 사졸들은 절반으로 줄어 있었다.

“항왕이 곧 대오를 정비해 무섭게 들이칠 것이다. 모두 녹각과 목책을 닫고 방벽과 보루에 의지해 적을 막을 채비를 하라.”

장량과 진평이 진채 안을 뛰어다니며 그렇게 소리쳤다. 원체 든든하게 얽은 진채가 있어서인지 한군은 방금 형편없이 지고 온 패군 같지 않게 기력을 되살렸다. 저마다 병장기를 매만진 뒤 방벽과 보루에 붙어서 초군이 쳐들어오기를 기다렸다.

한편 패왕 항우는 강병(强兵) 맹장(猛將)으로 한왕의 대군을 앞뒤 좌우로 토막 낸 뒤 마음껏 짓밟았다. 굶주리고 지친 3만 군사를 분기시켜 10만이 넘는 대군을 여지없이 쳐부순 또 한번의 빛나는 승리였다. 하지만 원래 노린 바대로 한왕을 잡아 죽이지 못하자 패왕은 또다시 다급해졌다.

“한왕은 어디로 갔느냐? 군사들을 모두 거둬들이고 한왕이 간 곳을 알아보라.”

저마다 흩어져 한군을 쫓고 있는 장수들에게 전령을 보내 그렇게 명했다.

글 이문열

큰바람 불고 구름 일더니 >

-

트렌디깅

구독

-

청계천 옆 사진관

구독

-

특파원 칼럼

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[소설]큰바람 불고 구름 일더니卷七. 烏江의 슬픈 노래](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0