공유하기

50대 가장은 수험준비중…가정주부는 취업준비중

-

입력 2006년 9월 16일 03시 00분

글자크기 설정

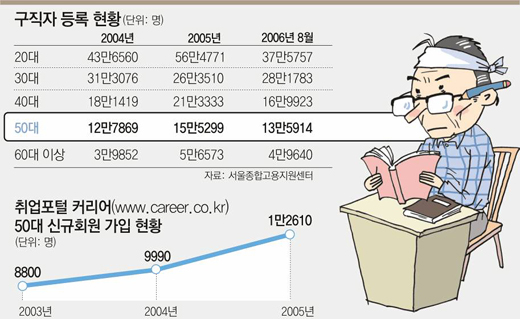

외환위기의 직격탄은 50대를 겨냥했다.

정리해고의 칼날을 피하지 못해 ‘사오정(45세 정년)’ ‘오륙도(56세까지 일하면 도둑)’라는 말까지 유행했다. 당시 40대였던 후배들은 힘없이 밀려나는 선배들의 모습을 보면서 ‘몇 년 후 내 모습’을 봤다.

10여 년이 지난 지금, 요즘 50대는 ‘공부하는 세대’로 바뀌었다. 아무런 준비 없이 조기퇴직이나 정년을 맞기보다 각종 자격증을 취득해 ‘제2의 인생’을 주도적으로 개척해 나가겠다는 의지의 표현이다.

11일 오후 6시경 서울 관악구 봉천8동 전국부동산고시학원 강의실에서는 머리가 희끗한 50대 이상의 수강생을 쉽게 찾아볼 수 있었다. 이 학원 김면식 원장은 “2003년 이후 50대 수강생이 늘기 시작했고 요즘은 전체 학원생 중 20% 이상을 차지하고 있다”고 말했다.

김모(50) 씨도 이 중 한 명. 2004년 11월경 자신이 운영하던 보습학원의 문을 닫은 뒤 한동안 방황하다 지난해 7월 공인중개사 시험 준비에 뛰어들었다. 무작정 시작한 수험생 생활이 쉽지는 않았다. 시험을 위해 공부해야 할 과목도 많았고 노쇠한 기억력은 의욕만으로는 회복할 수 없었다.

요즘 김 씨는 뚜렷한 목표를 두고 공부를 해 나가는 과정에서 자신이 ‘퇴물’이 아니라 ‘쓸모 있는 사람’이라는 자신감을 얻었다.

주택관리사, 감정평가사, 실내건축 관리사, 유통관리사 등 각종 자격증 취득 학원에 50대 수험자들이 아들뻘 되는 젊은이들과 어울려 공부하는 것은 이제 일상적인 풍경이 됐다.

그러나 자격증만 취득했다고 취업이 되는 것은 아니다. ‘50대 수험생’ 선배들은 자격증 취득 이후 실무 능력의 배양이 중요하다고 강조한다.

서울시에서 근무하다 퇴직한 김영기(60) 씨는 올해 2월 서울 서초구 우면동의 K아파트 관리사무소장으로 취직했다. 2003년 말 정년퇴직한 김 씨가 주택관리사 자격증을 딴 것은 2004년 11월. 자격증 취득에는 1년이 걸렸지만 취직까지는 2년이 더 필요했다.

그는 “현재 주택관리사 자격증을 가진 2만2000여 명 중 절반 정도만이 취업에 성공한 것으로 알고 있다”며 “자격증=취업이라는 안일한 생각을 버리고 전기, 소방, 조경 관련 자격증도 딴 것이 취업에 결정적인 도움이 됐다”고 말했다.

23년을 다닌 제약회사를 조기퇴직하고 학원을 다닌 지 1년 만인 2003년 8월 공인중개사에 합격한 은모(54) 씨는 곧바로 부동산 중개사 사무실을 열지 않고 다른 중개사 사무실에서 6개월간 무보수로 계약서 작성, 인터넷 활용, 마케팅 비법을 배운 뒤 2004년 2월 창업했다.

은 씨는 “자격증에 만족하지 말고 실무능력을 키운 뒤 제2의 인생을 시작해야 한다”고 조언했다.

를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.) 를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.) |

윤완준 기자 zeitung@donga.com

조은아 기자 achim@donga.com

트렌드뉴스

-

1

오늘 밤 서울 최대 10㎝ 눈폭탄…월요일 출근길 비상

-

2

혹한 속 태어난 송아지 집에 들였더니…세살배기 아들과 낮잠

-

3

인간은 구경만…AI끼리 주인 뒷담화 내뱉는 SNS ‘몰트북’ 등장

-

4

美 군사작전 임박?…감시 항공기 ‘포세이돈’ 이란 인근서 관측

-

5

60조 캐나다 잠수함 입찰 앞둔 한화, 현지에 대대적 거리 광고

-

6

한국인의 빵 사랑, 100년 전 광장시장에서 시작됐다

-

7

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

8

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

9

0.24초의 기적…올림픽 직전 월드컵 우승 따낸 ‘배추 보이’ 이상호

-

10

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

1

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

2

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

3

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

4

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

5

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

6

다이소 매장서 풍선으로 ‘YOON AGAIN’ 만들고 인증

-

7

귀국한 김정관 “美측과 불필요한 오해는 해소됐다 생각해”

-

8

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

9

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

10

李 “설탕부담금, 어려운 문제일수록 토론해야”

트렌드뉴스

-

1

오늘 밤 서울 최대 10㎝ 눈폭탄…월요일 출근길 비상

-

2

혹한 속 태어난 송아지 집에 들였더니…세살배기 아들과 낮잠

-

3

인간은 구경만…AI끼리 주인 뒷담화 내뱉는 SNS ‘몰트북’ 등장

-

4

美 군사작전 임박?…감시 항공기 ‘포세이돈’ 이란 인근서 관측

-

5

60조 캐나다 잠수함 입찰 앞둔 한화, 현지에 대대적 거리 광고

-

6

한국인의 빵 사랑, 100년 전 광장시장에서 시작됐다

-

7

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

8

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

9

0.24초의 기적…올림픽 직전 월드컵 우승 따낸 ‘배추 보이’ 이상호

-

10

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

1

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

2

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

3

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

4

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

5

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

6

다이소 매장서 풍선으로 ‘YOON AGAIN’ 만들고 인증

-

7

귀국한 김정관 “美측과 불필요한 오해는 해소됐다 생각해”

-

8

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

9

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

10

李 “설탕부담금, 어려운 문제일수록 토론해야”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0