공유하기

기성정치 불신이 키운 제3후보 돌풍… 기성정당 벽에 막혀 ‘찻잔속 태풍’으로

- 동아일보

글자크기 설정

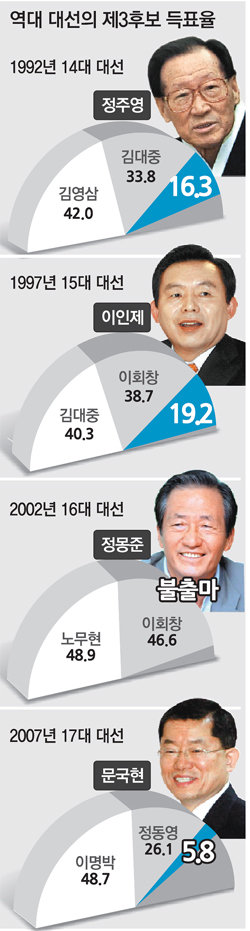

한국의 대통령 선거사(史)에서 제3후보 돌풍은 새로운 현상이 아니다. 1992년의 정주영 전 현대그룹 회장, 1997년 이인제 의원, 2002년 정몽준 의원, 2007년 문국현 전 의원이 그들이다. 이들은 모두 대선 직전 돌풍을 일으키며 대통령의 꿈을 키웠지만 누구도 결실을 맺지 못했다.

정치학자들은 제3후보 돌풍의 근원적인 이유를 ‘기존 정치에 대한 불신’이라고 분석한다. 제3후보는 각 언론사의 여론조사로 탄생한다. 여기에 야권 대선주자의 부진과 새로운 정치에 대한 국민들의 열망이 합쳐지면 ‘돌풍’으로 커지게 된다. 안철수 서울대 융합과학기술대학원장 역시 비슷한 과정을 밟고 있다. 안 원장 역시 그 의미를 알고 있다. 안 원장이 “지금의 지지율은 온전한 지지라기보다는 기성 정치권에 대한 불만의 표현”이라고 말한 것도 이 때문이다.

조희연 성공회대 사회과학부 교수는 신간 ‘민주주의 좌파, 철수와 원순을 논하다’에서 안 원장에 대해 “성공한 기업인이며, 공공적 성격을 갖는 백신을 제공함으로써 기존의 기업가와는 다른 공화주의적 기업인의 모습을 상징한다”며 과거의 ‘문국현 현상’에 빗댔다. 조 교수는 “문국현은 국제통화기금(IMF) 위기를 맞아 노동자를 축소하는 흐름 속에서 ‘4조 2교대’ 혹은 ‘4조 3교대’ 작업 방식을 도입해 일종의 노동공유를 한 ‘공화주의적 최고경영자(CEO)’로서의 이미지를 갖고 있었다”며 “이는 안철수의 이미지와도 연관된다”고 분석했다.

여론조사 전문가들은 제3후보 실패의 가장 큰 원인으로 기존 정당에 대한 뿌리 깊은 지지층의 존재를 꼽는다. 선거 때마다 나타나는 30% 안팎의 부동층은 여론조사에서는 ‘인물투표’ 성향을 보이지만 결국 투표소에 가서는 계층, 지역 등 자신들의 이해관계나 정서적 유대감을 통해 만들어진 기존의 지지 정당에 표를 던지는 성향이 강하다.

이철희 두문정치전략연구소 소장은 “제3후보 돌풍의 또 다른 함정은 지지자들 중 상당수가 기존 정치에 혐오를 느끼는 정치적 부동층이라 실제로는 투표장에 가지 않는다는 것”이라며 “안 원장 역시 고정 지지층을 확보하고 있는 민주통합당과의 연대 없이는 과거 제3후보의 전철을 밟을 가능성이 크다”고 말했다.

길진균 기자 leon@donga.com

신성미 기자 savoring@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“어깨 아프면 약-주사 찾기보다 스트레칭부터”[베스트 닥터의 베스트 건강법]

-

3

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

4

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

5

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

6

日 소니마저 삼킨 中 TCL, 이젠 韓 프리미엄 시장 ‘정조준’

-

7

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

8

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

9

AG 동메달 딴 럭비선수 윤태일, 장기기증으로 4명에 새 삶

-

10

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

3

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

4

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

5

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

6

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

7

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

8

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

9

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

10

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“어깨 아프면 약-주사 찾기보다 스트레칭부터”[베스트 닥터의 베스트 건강법]

-

3

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

4

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

5

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

6

日 소니마저 삼킨 中 TCL, 이젠 韓 프리미엄 시장 ‘정조준’

-

7

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

8

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

9

AG 동메달 딴 럭비선수 윤태일, 장기기증으로 4명에 새 삶

-

10

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

3

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

4

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

5

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

6

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

7

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

8

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

9

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

10

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0