공유하기

[행복한 디지털]“무료 콘텐츠 시대는 갔다”

- 동아일보

-

입력 2013년 3월 12일 03시 00분

글자크기 설정

■ 홍은택 카카오 콘텐츠총괄 부사장

세계 최대의 인터넷 업체 구글도, 세계 최고의 소셜네트워크서비스 페이스북도 한국에선 맥을 못 췄다. 네이버 때문이었다. 그런데 요즘은 이 네이버도 잔뜩 긴장하고 있다. ‘카카오톡’, ‘카카오게임’ 등을 만든 카카오 때문이다.

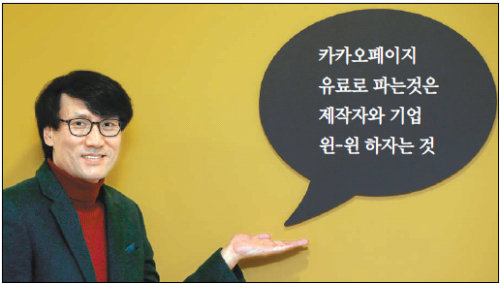

카카오는 이달 중 ‘카카오페이지’라는 서비스를 새로 선보인다. 유료로 콘텐츠를 사고파는 서비스다. 지난해 11월 네이버에서 카카오로 자리를 옮긴 홍은택 카카오 콘텐츠사업총괄 부사장을 경기 성남시 본사에서 만났다.

그는 “포털 시대에는 포털이 콘텐츠를 제작하는 작가, 음악가, 언론사 등과 행복하게 공존하는 모델을 만들지 못해 큰 문제였다”며 “카카오가 정답이라고 자신할 수는 없지만 적어도 콘텐츠 제작자들의 호의적인 반응을 얻고 있다”고 말했다.

그는 “네이버 모델이 성공한 것은 콘텐츠 대가보다 광고 매출이 컸기 때문”이라며 “모바일 시대에는 화면 크기가 작아져 광고 매출은 줄어드는데 콘텐츠 사용료는 계속 올라가 이런 모델은 지속되기 어렵다”고 지적했다. 그래서 카카오페이지가 콘텐츠를 유료로 판매하는 건 “콘텐츠 제작자를 위한 것도 있지만 유료 판매를 통해 서로 ‘윈-윈’해야만 카카오 같은 모바일 기업도 살 수 있기 때문”이란 것이다.

콘텐츠 유료 판매가 늘면 콘텐츠 제작자의 이익도 늘지만 소비자도 다양한 콘텐츠를 쉽게 즐길 수 있다. 예컨대 기존에는 스마트폰으로 책을 읽거나 동영상 강의를 듣고 싶어도 적당한 콘텐츠를 찾기가 힘들었다. 하지만 카카오페이지에서는 마치 ‘카톡 친구’가 “하트를 보내달라”며 ‘애니팡’ 게임을 추천하듯 친구들이 콘텐츠를 서로 추천한다. 카카오페이지로 산 유료 콘텐츠는 친구 1명에겐 공짜로 보내줄 수 있다.

홍 부사장은 “비슷한 취향의 카카오톡 친구들이 읽을 만한 책, 도움 되는 강좌, 알아야 할 뉴스 등을 소개하는 게 서비스의 핵심”이라고 했다.

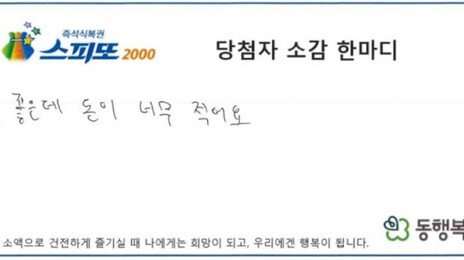

하지만 공짜 콘텐츠에 익숙해진 소비자들이 지갑을 열지는 미지수다. 이런 변덕스러운 소비자를 이해하기 위해 카카오는 소비자 데이터를 공개할 계획이다.

그는 “지금까지 한국에서 유료로 콘텐츠를 사는 사람들이 누구고, 언제 어떤 주제의 콘텐츠를 사는지 모아놓은 대규모 데이터는 없었다”며 “카카오는 이런 유료 콘텐츠 판매 데이터베이스를 공개해 콘텐츠 제작자들이 더 좋은 콘텐츠를 만들도록 도울 것”이라고 말했다.

김상훈 기자 sanhkim@donga.com

트렌드뉴스

-

1

집무실 ‘가루’ 된 하메네이, 생사 불확실…권력 계승자 4명 정해놔

-

2

이란, 중동 美기지 4곳 ‘조준 공격’…“미군 4만명 이란 사정권”

-

3

지지율 하락을 전쟁으로 만회?…트럼프 ‘이란 공격’ 진짜 이유는

-

4

‘부화방탕 대명사’ 북한 2인자 최룡해의 퇴장 [주성하의 ‘北토크’]

-

5

‘총 쏘는 13세 김주애’ 단독샷 이례적 공개…또 가죽점퍼

-

6

‘대법관 증원법’ 가결…李대통령이 26명 중 22명 임명한다

-

7

[단독]폴란드, 韓 해군 최초 잠수함 ‘장보고함’ 무상 양도 안받기로

-

8

이란 초교에 떨어진 미사일…여학생 최소 51명 사망

-

9

이란 공습에 코인 4~6% 급락…유가 배럴당 150달러 갈수도

-

10

“내 항공권 어쩌나” 도하 영공 전면 폐쇄…중동 하늘길 막혔다

-

1

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

-

2

장동혁, 이준석-전한길 토론 보더니 “부정선거 막을 시스템 필요”

-

3

‘대법관 증원법’ 가결…李대통령이 26명 중 22명 임명한다

-

4

대구 간 한동훈 “죽이되든 밥이되든 나설것”

-

5

송광사 찾은 李대통령 내외…“고요함 속 다시 힘 얻어”

-

6

큰 거 온다더니 ‘틱톡커 이재명’…“팔로우 좋아요 아시죠?”

-

7

‘지지율 바닥’ 쇼크에도… 민심과 따로 가는 국힘

-

8

[책의 향기]무기 팔고자 위협을 제조하는 美 군산복합체

-

9

쿠팡 김범석, 정보유출 99일만에 영어로 “사과”

-

10

법왜곡죄 이어 재판소원법도 강행 처리… 법원행정처장 사퇴

트렌드뉴스

-

1

집무실 ‘가루’ 된 하메네이, 생사 불확실…권력 계승자 4명 정해놔

-

2

이란, 중동 美기지 4곳 ‘조준 공격’…“미군 4만명 이란 사정권”

-

3

지지율 하락을 전쟁으로 만회?…트럼프 ‘이란 공격’ 진짜 이유는

-

4

‘부화방탕 대명사’ 북한 2인자 최룡해의 퇴장 [주성하의 ‘北토크’]

-

5

‘총 쏘는 13세 김주애’ 단독샷 이례적 공개…또 가죽점퍼

-

6

‘대법관 증원법’ 가결…李대통령이 26명 중 22명 임명한다

-

7

[단독]폴란드, 韓 해군 최초 잠수함 ‘장보고함’ 무상 양도 안받기로

-

8

이란 초교에 떨어진 미사일…여학생 최소 51명 사망

-

9

이란 공습에 코인 4~6% 급락…유가 배럴당 150달러 갈수도

-

10

“내 항공권 어쩌나” 도하 영공 전면 폐쇄…중동 하늘길 막혔다

-

1

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

-

2

장동혁, 이준석-전한길 토론 보더니 “부정선거 막을 시스템 필요”

-

3

‘대법관 증원법’ 가결…李대통령이 26명 중 22명 임명한다

-

4

대구 간 한동훈 “죽이되든 밥이되든 나설것”

-

5

송광사 찾은 李대통령 내외…“고요함 속 다시 힘 얻어”

-

6

큰 거 온다더니 ‘틱톡커 이재명’…“팔로우 좋아요 아시죠?”

-

7

‘지지율 바닥’ 쇼크에도… 민심과 따로 가는 국힘

-

8

[책의 향기]무기 팔고자 위협을 제조하는 美 군산복합체

-

9

쿠팡 김범석, 정보유출 99일만에 영어로 “사과”

-

10

법왜곡죄 이어 재판소원법도 강행 처리… 법원행정처장 사퇴

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0