공유하기

[13억을 한국으로…중국 관광객 마음을 잡아라]<4> 5대 관광 인프라 점검

- 동아일보

-

입력 2010년 6월 19일 03시 00분

글자크기 설정

《객실 안은 마치 1970년대 허름한 영화세트 같았다. 20년은 족히 된 듯한 라디오와 스탠드, 낡은 가구들. 조명은 음침했고 카펫은 누렇게 변색됐다. 화장대 위에는 정체 모를 흰 항아리가 장식용으로 놓여 있었다. 벽 쪽으로 가 두껍고 칙칙한 황색 커튼을 걷자 30cm 정도만 간신히 열리는 창문이 나타났다. 바깥엔 온통 ‘안마방’ ‘휴게텔’ 같은 음란업소 네온사인들뿐이었다. 지난달 30일 경기 시흥시 S관광호텔. 중국 단체 관광객들이 많이 간다는 이곳은 이름만 ‘호텔’이었다. 반월시흥공단에 인접해 서울에서 버스를 타고 2시간 가까이 가야 한다. 가는 내내 창밖엔 논과 폐철강 더미, 컨테이너 같은 황량한 풍경이 펼쳐졌다. 이곳엔 여행사나 가이드를 통해 연결된 중국 관광객들이 매일 200∼300명씩 묵는다. 대부분 저가(低價)의 단체 관광객이다. 하루 요금은 2인 1실 기준 11만 원. 투숙객 대부분이 중국인이지만 호텔엔 중국어를 할 줄 아는 직원이 한 명도 없었다.》

[1] 숙소 - 서울서 차로 2~3시간… “야경 보고픈데 빨리 가재요”

[2] 음식- 대장금 메뉴? 저가 식단만

[3] 관광 콘텐츠 - 공짜 관람지만 줄기차게

[4] 교통 - 대중교통 이용 ‘천신만고’

[5] 쇼핑 - 강남 명소에 접근 어려움

○ 서울 야경이 보고 싶지만

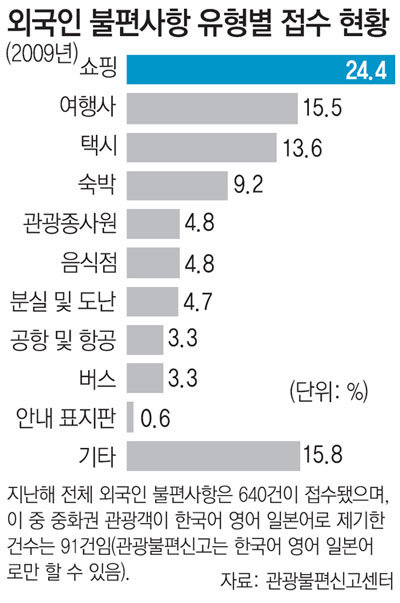

동아일보 취재진은 지난 한 달간 중국 관광객이 자주 찾는 현장을 직접 찾아가 점검했다. 주요 대상은 △숙박 △음식 △관광 콘텐츠 △교통 △쇼핑 등 5개 분야였다. 그 결과 일부 현장은 ‘한류 드라마 속 한국’을 상상하며 온 중국 관광객들을 크게 실망시킬 만큼 열악한 것으로 드러났다.

중국 투숙객 비율이 70%에 이르는 경기 안산시 N숙박업소 관계자는 “중국 손님들이 ‘출발 전 여행사가 보여준 안내책자 속 호텔과 시설이 다르다’며 항의할 때가 있는데 정말 난감하다”고 토로했다.

중국 단체 관광객의 상당수는 서울에서 차로 2, 3시간 가야 하는 경기 외곽 지역에 묵고 있었다. 가이드 경험이 있는 한 중국인은 “서울 야경이 유명하다 보니 밤늦도록 시내에 있고 싶다는 관광객들이 많지만 숙소가 멀면 오후 9시 이전에 서울을 떠야 한다”고 말했다. 그는 “이런 식의 여행을 두 번 하고 싶은 사람이 있겠느냐”고 반문했다.

주차 공간을 갖춘 대형 숙박시설이 부족해 이런 일이 벌어진다는 의견도 있다. 서울 구로구의 G숙박업소 관계자는 “중국 관광객들은 대규모로 쏟아지는데 시내에는 수십 대의 관광버스와 수백 명의 관광객을 수용할 수 있는 숙박시설이 거의 없는 게 사실”이라고 지적했다.

음식 부문 업소들의 상황도 크게 다르지 않았다. 하루 평균 350여 명의 중국 관광객을 받는다는 서울 서대문구 연희동 ‘가고파’의 김준환 대표는 “여기도 주차 문제로 골치가 아픈데 식당이 시내에 있으면 중국 단체는 받을 엄두도 못 낼 것”이라고 말했다. 김 대표는 “정부가 해외 관광객을 위한 외국인 전용식당을 열겠다고 하지만 중국 손님들을 잡으려면 그에 앞서 공용주차장 등 기본 인프라부터 만들어야 할 것”이라고 꼬집었다.

저가 관광객들은 서울 시내 유명 맛집도 이용하기 어렵다. 서울 중구 명동 ‘백제삼계탕’ 이상열 회장은 “재료를 제대로 쓴 삼계탕은 도저히 6000원대 가격이 나올 수 없는데 일부 음식점들이 여행사와 단가를 맞춰 그렇게 내놓는 경우가 있다”며 “관광객들이 그런 음식을 맛본 뒤 한국 음식 전체에 대해 나쁜 이미지를 가질까 봐 걱정”이라고 말했다. 결국 적잖은 중국 관광객들이 일부 여행사의 싸구려 음식을 ‘한국의 맛’으로 알고 떠나는 셈이다.

개인 관광객도 서울 시내 맛집을 돌며 한국의 맛을 제대로 경험하긴 쉽지 않다. 아직까지 중국어가 통하는 일반 음식점이 많지 않은 데다 중국어 메뉴나 그림이 곁들여진 메뉴판을 갖춘 곳도 찾아보기 어렵기 때문이다.

○ 관람은 ‘공짜’인 곳만, 강남은 단절

관광 콘텐츠 분야에서도 중국인을 위한 프로그램은 빈약하다. 일본 관광객들은 ‘한류영화 촬영지 관광’ 등 개인의 취향을 고려한 다양한 맞춤형 상품을 누릴 수 있지만, 중국 관광객들은 언어 제약 때문에 있는 콘텐츠조차 제대로 알기 어렵다. 서울 청계천과 명동 등 주요 관광지의 관광정보센터에 찾아가 “중국어로 상담이 가능하냐”고 묻자 “영어와 일본어는 되는데 중국어를 하는 사람은 없다”는 답이 돌아왔다.

싼값을 내세워 중국 관광객을 모집한 일부 여행사들이 고궁 앞이나 전쟁기념관 등 별도의 입장료가 없는 ‘공짜’ 관광지만 소개하는 것도 문제다. 기자가 중국 단체 관광객들의 단골 방문코스 중 하나인 ‘청와대 사랑채’(청와대 앞 무료 전시관)를 찾았을 때 한 무리의 중국 단체 관광객을 이끌고 온 한 가이드는 퇴계 이황 코너 앞에서 5분 넘게 시간을 끌고 있었다. 일부 관광객은 지루함을 참지 못하고 먼저 밖으로 나왔다.

교통 부문에서는 서울 강남 지역 접근이 어려운 것이 한계로 지적됐다. 서울 강북 지역은 ‘광화문∼용산∼남대문∼동대문’ 등을 잇는 ‘서울시티투어버스’가 있어 개인 관광객들이 상대적으로 쉽게 이용할 수 있다. 버스 좌석에 앉아 헤드폰을 끼면 중국어 설명도 나온다.

하지만 강남에는 이런 인프라가 없다. 한국어를 모르는 중국 관광객에게 버스나 지하철은 사실상 무용지물이다. 택시를 타도 가고 싶은 곳을 설명하기란 쉽지 않다.

사정이 이렇다 보니 중국인들은 쇼핑의 재미도 주로 강북 지역에서만 누리고 있었다. 강남의 코엑스몰이나 청담동 압구정동 신사동 일대 고급 쇼핑가는 중국 젊은이들에게 매력적으로 다가갈 수 있는 지역이지만 관광 콘텐츠로는 제대로 활용되지 못하고 있었다.

시흥·안산=박승헌 기자 hparks@donga.com

임우선 기자 imsun@donga.com

《 화제의 뉴스 》

트렌드뉴스

-

1

이란, 중동 美기지 4곳 ‘조준 공격’…“미군 4만명 이란 사정권”

-

2

하메네이, 집무실 비워 공습 피해…“최근 암살 시도 걱정”

-

3

[단독]폴란드, 韓 해군 최초 잠수함 ‘장보고함’ 무상 양도 안받기로

-

4

트럼프, 이란 향해 “국민은 봉기하고 군인은 무기 내려놔라”

-

5

‘노인 냄새’ 씻으면 없어질까?…“목욕보다 식단이 더 중요”[노화설계]

-

6

집무실 ‘가루’ 된 하메네이, 생사 불확실…권력 계승자 4명 정해놔

-

7

장동혁, 이준석-전한길 토론 보더니 “부정선거 막을 시스템 필요”

-

8

‘부화방탕 대명사’ 북한 2인자 최룡해의 퇴장 [주성하의 ‘北토크’]

-

9

‘대법관 증원법’ 가결…李대통령이 26명 중 22명 임명한다

-

10

“내 항공권 어쩌나” 도하 영공 전면 폐쇄…중동 하늘길 막혔다

-

1

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

-

2

장동혁, 이준석-전한길 토론 보더니 “부정선거 막을 시스템 필요”

-

3

대구 간 한동훈 “죽이되든 밥이되든 나설것”

-

4

‘대법관 증원법’ 가결…李대통령이 26명 중 22명 임명한다

-

5

송광사 찾은 李대통령 내외…“고요함 속 다시 힘 얻어”

-

6

[책의 향기]무기 팔고자 위협을 제조하는 美 군산복합체

-

7

‘지지율 바닥’ 쇼크에도… 민심과 따로 가는 국힘

-

8

큰 거 온다더니 ‘틱톡커 이재명’…“팔로우 좋아요 아시죠?”

-

9

법왜곡죄 이어 재판소원법도 강행 처리… 법원행정처장 사퇴

-

10

쿠팡 김범석, 정보유출 99일만에 영어로 “사과”

트렌드뉴스

-

1

이란, 중동 美기지 4곳 ‘조준 공격’…“미군 4만명 이란 사정권”

-

2

하메네이, 집무실 비워 공습 피해…“최근 암살 시도 걱정”

-

3

[단독]폴란드, 韓 해군 최초 잠수함 ‘장보고함’ 무상 양도 안받기로

-

4

트럼프, 이란 향해 “국민은 봉기하고 군인은 무기 내려놔라”

-

5

‘노인 냄새’ 씻으면 없어질까?…“목욕보다 식단이 더 중요”[노화설계]

-

6

집무실 ‘가루’ 된 하메네이, 생사 불확실…권력 계승자 4명 정해놔

-

7

장동혁, 이준석-전한길 토론 보더니 “부정선거 막을 시스템 필요”

-

8

‘부화방탕 대명사’ 북한 2인자 최룡해의 퇴장 [주성하의 ‘北토크’]

-

9

‘대법관 증원법’ 가결…李대통령이 26명 중 22명 임명한다

-

10

“내 항공권 어쩌나” 도하 영공 전면 폐쇄…중동 하늘길 막혔다

-

1

국민 64%가 “내란” 이라는데… 당심만 보며 민심 등지는 국힘

-

2

장동혁, 이준석-전한길 토론 보더니 “부정선거 막을 시스템 필요”

-

3

대구 간 한동훈 “죽이되든 밥이되든 나설것”

-

4

‘대법관 증원법’ 가결…李대통령이 26명 중 22명 임명한다

-

5

송광사 찾은 李대통령 내외…“고요함 속 다시 힘 얻어”

-

6

[책의 향기]무기 팔고자 위협을 제조하는 美 군산복합체

-

7

‘지지율 바닥’ 쇼크에도… 민심과 따로 가는 국힘

-

8

큰 거 온다더니 ‘틱톡커 이재명’…“팔로우 좋아요 아시죠?”

-

9

법왜곡죄 이어 재판소원법도 강행 처리… 법원행정처장 사퇴

-

10

쿠팡 김범석, 정보유출 99일만에 영어로 “사과”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0