공유하기

[학력과잉 덫에 빠진 한국]<中>늘어만 가는 취업 예비군

-

입력 2005년 9월 12일 03시 09분

글자크기 설정

#서울에 있는 4년제 대학에서 생명공학을 전공한 이모(29) 씨는 대학 졸업 후 3년째 ‘백수’ 생활을 하고 있다. 대기업 입사 시험에서 번번이 고배를 들었다. 할 수 없이 눈높이를 낮춰 중소기업 문을 두드리기도 했지만 입사 후 처음 주어진 일은 문서 복사와 차 심부름 등 허드렛일이었다. ‘그래도 4년제 출신인데…’라는 자존심 때문에 매번 사표를 던졌다.》

많은 돈을 들여 힘들게 대학을 졸업해 봐야 갈 만한 일자리는 턱없이 모자란다. 지방 대학을 포함한 상당수 대학 졸업자에게는 ‘졸업이 곧 실업’이라는 게 지금 한국 인적자원관리시스템이 처한 엄연한 현실이다.

▽사라지는 고학력 일자리=한국의 대표기업인 삼성전자. 이 회사는 국내 기업의 ‘고용 없는 성장’을 단적으로 보여 주고 있다.

외환위기가 본격화되기 직전인 1997년 삼성전자의 매출액은 18조5000억 원. 7년이 지난 지난해 매출액은 57조6000억 원으로 무려 211%나 늘었다.

그러나 같은 기간 이 회사 종업원 수는 5만8000명에서 6만2000명으로 7% 증가하는 데 그쳤다. 삼성전자가 이런데 다른 기업은 말할 것도 없다.

매년 약 50만 명의 대학졸업자가 쏟아져 나오지만 이들이 갈 곳은 마땅치 않다. 세계적으로 보기 드문 고학력 사회 속에서 개인과 가정, 국가 모두 골병이 들고 있는 것.

통계청의 경제활동인구 조사에 따르면 올해 상반기 현재 놀고 있는 대졸 이상 고학력자(21∼29세)는 15만9000명이나 된다.

LG경제연구원 송태정(宋泰政) 연구위원은 “제조업을 대신해 ‘괜찮은 일자리’를 창출해 줄 것으로 기대한 국내 서비스산업 경쟁력도 여전히 선진국의 절반에도 못 미친다”며 “교육, 의료, 골프 등 서비스산업 분야에서 해외로 나가는 돈은 그대로 일자리 유출로 이어지고 있다”고 말했다.

▽풍요 속 빈곤…‘불량 졸업장’ 홍수=삼성전자는 지난해 신입사원 4900명에 대한 실무지식 등 재교육에 약 800억 원이 들었다.

LG화학 육근열(陸根烈) HR(인적자원개발) 담당 부사장은 “대기업은 보통 신입사원 재교육에 1인당 연간 1000만 원 정도씩 지출하고 있다”면서 “대학에서 현실에 맞는 제대로 된 교육을 해내지 못해 국가적으로 이중 비용이 드는 셈”이라고 말했다.

고학력자는 쏟아지고 있지만 정작 기업에 필요한 최소한의 자질을 갖춘 ‘우량품’이 많지 않아 국가 산업경쟁력에 걸림돌이 되고 있다는 지적이다.

이 때문에 30대 대기업집단, 공기업, 금융업 등 주요 기업은 경력자 채용 비중을 꾸준히 늘려 1996년 39.6%에서 지난해 79%로 갑절 가까이 증가했다.

대학교육의 수준과 기업의 수요간 ‘미스매치(mismatch)’가 ‘불량 졸업장’을 양산하고 사회에 첫발을 내디디는 고학력자의 일자리를 오히려 감소시키는 셈이다.

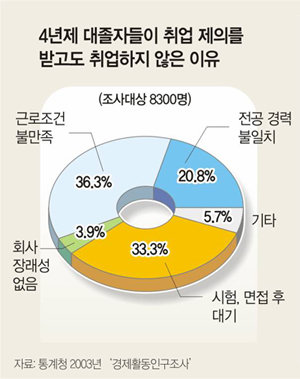

▽‘학력의 역설’ 심각=높은 학력이 오히려 취업을 가로막는 ‘학력의 역설(Paradox of Schooling)’ 현상도 심각하다.

대기업, 중소기업 가릴 것 없이 요즘 기업들은 당장 써먹을 수 있는 기술은 없으면서 ‘가방끈만 긴’ 신규 대졸자의 채용을 꺼리는 추세다. 회사 사정이 일시적으로 어려워지면 많이 배운 순으로 퇴사하거나 좀 더 많은 연봉을 제시하는 업체로 옮겨가는 사례를 적지 않게 경험했기 때문이다.

음식물 저장용기 제조업체인 R사는 대접만 바라는 고학력자를 일찌감치 걸러내는 시스템을 운영하고 있다. 신입사원이 입사하면 첫 일주일 동안 갖은 허드렛일을 시키며 성실성과 인품을 테스트하고 있는 것.

대기업인 A그룹의 인사담당 간부는 “일반 신입사원 모집에 박사 출신이나 해외 경영학 석사(MBA) 출신이 많이 지원하지만 잘 뽑지 않는다”면서 “이들은 업무를 익힐 만하면 자신의 학력에 맞는다고 생각되는 곳으로 옮겨 가는 경우가 많아 회사로서는 큰 손해”라고 털어놓았다.

▽미래는 더 심각=미국의 모 주립대에서 환경공학 박사 학위를 딴 P(33) 씨는 미국에서 기약 없는 계약직 연구원 생활을 이어가고 있다.

2000년 유학길에 오를 때만 해도 환경 분야가 국내에서 미래 성장산업이 될 것이라는 희망에 부풀었다. 그러나 희망은 좌절로 바뀌었다. 2003년 일시 귀국한 그는 환경관련 기업, 공기업 등의 문을 두드렸다. 하지만 조건에 맞는 일자리를 구할 수 없었다. 국내 환경 관련 산업이 기대만큼 성장하지 못했기 때문이다.

예컨대 미국의 경우 노동통계국(BLS)이 직업별로 필요한 학력 수준과 이들의 수요 변동을 예측한 자료에 따르면 2010년에 전문대졸 이상의 학력수준이 필요한 직업의 고용 수요는 30.5%. 특히 4년제 대졸자가 갈 만한 일자리는 2000년 20.7%에서 2010년 21.8%로 별로 증가하지 않을 것이라는 전망이다.

중앙고용정보원 박천수(朴天洙) 동향분석팀장은 “금융이나 연구개발 등 전문서비스업 분야가 취약한 한국이 미국보다 더 많은 고학력자가 필요할 것이라고 보기는 힘들다”면서 “수요에 비해 과다한 고학력자를 배출하는 국가인적관리시스템에 대한 손질이 시급하다”고 말했다.

|

배극인 기자 bae2150@donga.com

김광현 기자 kkh@donga.com

▼“교육시스템 이대로 두면 10년뒤엔 걷잡을수 없어”▼

국회와 교육인적자원부가 7일 연 ‘인적자원개발 혁신 없이 미래 한국 보장 없다’는 제목의 공동 포럼.

이 포럼은 한국의 인적자원관리시스템의 현주소를 잘 드러내준 계기가 됐다.

이날 발표된 한국노동연구원과 과학기술기획평가원 등 정부출연 연구소의 ‘중장기 인력 수급 전망’에 따르면 2015년이 돼도 고학력자의 일자리 구하기는 여전히 쉽지 않을 것으로 보인다.

지식기반사회가 진행되면서 고학력자들의 수요는 지금보다 다소 증가할 전망이다.

하지만 이미 설립된 대학과 대학원이 많기 때문에 고급 일자리가 웬만큼 늘어서는 이들 졸업생을 모두 흡수할 수 없다는 것.

2015년까지의 산업별 취업자 전망은 농림어업은 ‘감소’(-3.0%), 제조업은 ‘제자리’(0.6%), 서비스업은 ‘소폭 증가’(1.7%)로 요약된다.

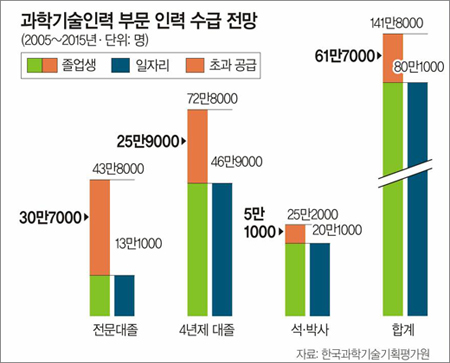

학력별로 보면 2005년부터 2015년까지 전문대 졸업자는 34만4000명, 4년제 대학 졸업자는 190만 명, 대학원 졸업자는 4000명이 인력 수요보다 많은 과잉 인력으로 추산됐다. 특히 과학기술인력 부문에서만 전문대에서 30만7000명, 4년제 대학에서 25만9000명이 초과 공급될 것으로 보인다.

더욱 심각한 문제는 이런 양적 공급 과잉 속에서 정작 쓸 만한 핵심 고급 인력은 부족한 질적 빈곤을 면치 못한다는 점. 이른바 고급 기술 인력의 ‘미스매치(mismatch)’가 향후 인적자원관리의 중요 과제로 지적됐다.

김광조(金光祚) 교육부 차관보는 “인적자원관리시스템에 상당한 혼선을 빚고 있다”면서 “인적자원과 기술혁신을 양대 축으로 국가가 새롭게 발전하려면 수요자 중심의 인력 수급구조 개혁이 필요하다”고 밝혔다.

김광현 기자 kkh@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

2

마약밀수 총책 잡았더니, 전직 프로야구 선수였다

-

3

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

4

“중국 귀화해 메달 39개 바칠때 ‘먹튀’ 비난한 당신들은 뭘 했나”

-

5

與 ‘5+1’ 서울시장 출마 러시… 국힘은 ‘강성 당원’ 변수

-

6

3선 도전 불가능한데…트럼프, 정치자금 5400억 원 모았다

-

7

V리그 역사에 이번 시즌 박정아보다 나쁜 공격수는 없었다 [발리볼 비키니]

-

8

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

-

9

‘아파트’로 무대 연 그래미 시상식, ‘골든’으로 혼문 닫았다

-

10

“떠난 뒤 빈소 찾는 건 허망… 생전에 ‘고마웠다’ 말 나눴으면”

-

1

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

2

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

3

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

4

국힘 “李, 호통 정치에 푹 빠진듯…분당 똘똘한 한채부터 팔라”

-

5

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

6

코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도

-

7

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

8

이언주, 정청래 면전서 “2,3인자가 대권욕망 표출…민주당 주류교체 시도”

-

9

이준석 “與-정부 다주택자, 5월9일까지 집 팔 건가”

-

10

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

트렌드뉴스

-

1

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

2

마약밀수 총책 잡았더니, 전직 프로야구 선수였다

-

3

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

4

“중국 귀화해 메달 39개 바칠때 ‘먹튀’ 비난한 당신들은 뭘 했나”

-

5

與 ‘5+1’ 서울시장 출마 러시… 국힘은 ‘강성 당원’ 변수

-

6

3선 도전 불가능한데…트럼프, 정치자금 5400억 원 모았다

-

7

V리그 역사에 이번 시즌 박정아보다 나쁜 공격수는 없었다 [발리볼 비키니]

-

8

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

-

9

‘아파트’로 무대 연 그래미 시상식, ‘골든’으로 혼문 닫았다

-

10

“떠난 뒤 빈소 찾는 건 허망… 생전에 ‘고마웠다’ 말 나눴으면”

-

1

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

2

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

3

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

4

국힘 “李, 호통 정치에 푹 빠진듯…분당 똘똘한 한채부터 팔라”

-

5

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

6

코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도

-

7

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

8

이언주, 정청래 면전서 “2,3인자가 대권욕망 표출…민주당 주류교체 시도”

-

9

이준석 “與-정부 다주택자, 5월9일까지 집 팔 건가”

-

10

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0